闻声

古云:南方垒木为巢,北方抟土而居。

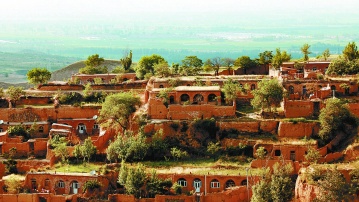

人类社会的发展,就是与自然的不断磨合。一直以来,追求“冬暖夏凉、绿色环保”居所是人类始终的梦想,窑洞自然成为这种梦想的天然载体。而分布在河北省怀安县境内,集朴素、智慧于一体的怀安碹窑,不仅年代久远,全国独一无二,且有着自己特定的历史背景和含义,以及独特的民居建筑和民生风俗。这种用生土建成的民居建筑,更是见证了一千多年的历史,它的美丽,它的魅力,它的独特,无不缔造出一个建筑的神话。

一种特殊的建筑产物

置身河北省张家口市怀安县境内,随处可见一种特殊的民间建筑——怀安碹窑。虽然,相较于怀安昭化寺等其它名胜古迹,怀安碹窑在文字上没有留下多少记载,但存在于怀安土地上的一排排碹窑,却在无声地述说着近一千多年的历史和文化,成为保留绚烂多姿怀安文化和当地民俗的一个载体。

也许,这对于许多人来说,怀安碹窑只是有些陌生的四个字,但它到底有着怎样的历史过往呢?

人们所知道的窑洞多为陕西、山西等地靠崖式的窑洞,这类窑洞一般建在黄土高原的沿山与地下,它根据地形变化,选择在土质较好的地方,削平崖面,挖掘而成,镶嵌于山间。而怀安碹窑则是“为碹而建窑”,是用砖、石和晒干了加过其它物质的泥土筑成弧形而垒、建、盖成的,其结构与赵州桥的拱形结构一样,平地起窑,是古语所言“南方垒木为巢,北方抟土而居”的典型民间建筑代表。

从地理位置上分析,怀安县处于黄土高原与华北平原交界处,有的地方的土质具有一定的胶结力,粘度高,便于挖掘或制作土坯。再加之怀安气候冬冷夏热,较干燥,且许多地方开阔平坦,这些都为当地建筑碹窑提供了有利条件。

当地老乡介绍,据民间传说,怀安人民最初是挖洞而居。由于北方草木稀缺,雨水较少,用来盖房子的木料不够充足,为了生存,当地人开始想办法。一些成年人看到小孩子们玩“过家家”, 抟土窑洞、捏小房子受到启发,于是开始打破常规,尝试着盖窑洞,而不再是挖窑洞。可以说,这是怀安县传统民居建筑工艺和生存方式的一次革命性的转变。

随后,这种生土民居建筑形式在怀安迅速发展,且不断壮大和传承。《怀安县志》记载,明朝时,怀安以“某某窑”起名的村庄就有47个,现在273个行政村还有43个保留了这种称谓。这些称谓基本上是以姓氏开头,李姓碹一处就叫李家窑,王姓就叫王家窑等。

一种先进的构造原理

“有千年的土窑,没有千年的房。”有关专家表示,怀安碹窑这种平地建起的窑结实耐用,其独特工艺和奇特景致,成为北方民居的一道独特景观,被誉为“千年之苍茫,百里之画廊”。

现存保留下来的怀安碹窑,大多是最原始的一窑三孔的构架。一般来说,中间一孔为正窑,两侧分别为配窑,作起居室和炕室。炕室必配一炕以取暖,本地谚语有“家暖一盘炕”的说法。取暖材料以农作物秸秆为主,环保节能,草木灰还可作为农家肥的主要原料,抗土壤板结,有助于增产丰收。三间碹窑一般一间宽7-8尺,深6米,高4米多。全窑以土为主,辅以木质门窗,墙体土层厚实。屋内有的是通铺火炕,连着锅台,有的则在炕沿正中下方建锅灶,做饭烧炕同时进行,炕上铺苇席。屋内放一些大缸,盛物,盛水,腌咸菜,粮食就地而囤。

从大门走进,首先看到的是怀安碹窑正窑,为堂屋,然后东间为正房,家长一般都居住在东正房,长子成婚后居住在西正房。多子多孙者同住一个院落,按长幼排列居住。而就在这由农民智慧碹造的窑洞里,酝酿了许许多多长寿的美梦,其例不胜枚举。如在旧中国缺医少药的年代,西湾堡杨家夭村有一对夫妇,男的活到120岁,女的活到118岁,在世时见到五世玄孙。

怀安碹窑择地而生,就地取材,平地起窑,全部是生土建筑,其天人合一的建筑思想,是几千年来延续生命、发展生产力的一种独特的居住方式。怀安碹窑以拱而碹,用案例泥板子互相挤压逐层垒起,其力学原理和我国的赵州桥建筑原理一样,怀安碹窑所包含的建筑学元素如风水学、力学、保健学,建筑中所体现的采光、向阳、防水、通气、温度湿度调节,生活起居,通风排烟等,都是当时当地人因生存需要所激发出的智慧结晶。更为值得骄傲的是,怀安碹窑所体现出的绿色环保,是与大自然互为一体的一种居住形式,现已被更多的理性群体认识和认可。

现如今,经过一千多年的风风雨雨,怀安碹窑记录着时代的变迁,也留下了深厚的文化痕迹,是怀安悠久绚烂的历史文化的一部分。

一种独特的民居文化

作为独一无二的生土建筑民居建筑,尽管历史悠久,但作为劳动人民的寒舍,怀安碹窑却极少受到关注,故相关史料也比较匮乏。时至今日,人们也很难说出怀安碹窑及其制作工具的发明创造人,也很难追溯其历史渊源。

据当地老乡介绍,怀安碹窑分布在全县境内。这里四面环山,沟壑较多,黄土深厚,山场广阔,地质资源丰富,居住者大都以谷黍、土豆等杂粮为生。由于北方草木稀缺,雨水较少,用来盖房子的木料不够充足,人们为了生存,于是发明了窑洞。

“怀安碹窑的应运而生,无外乎两个原由。一则是就地取材,二则以窑洞‘冬暖夏凉’的属性抗御冬天严寒之苦。”当地老乡介绍,典型的陕北窑洞多采用靠崖沿沟的分布模式,或依地形掘下沉窑,这样的窑洞建筑和居住方式,受到很大的局限。而怀安碹窑在大的分类上属独立式窑洞,除就地取材、择地而生之外,又很好地解决了采光、用地、用水和改造生活环境等问题,居住者的随意性和主动性都得到充分发挥。这个突破是人类在自我演化、自我提高的过程中取得的进展,其诞生不能不说是民间工艺和生存方式的一次历史性革命和转变。

而在工具使用上,怀安碹窑用具传统简单,制作窑洞、土炕、锅灶的主要有木制模等泥土工具,制作阳面门窗的主要有锯、刨、锤、斧和钻子等木制工具。在构造上,碹窑的重点工艺就是发明创造了窑洞的主要构件,俗名棢子。工匠选取黏度较大的黄土和碎柴草和成泥,置于模具坨制,状如半圆的棢子便初成。待晒干后,工匠再以互相挤压的力学结构原理,用棢子建成了平地起居的窑洞。这种工艺的力学原理在赵州桥中也曾得到充分的体现。

“由于碹窑的特殊性,窑洞内温、湿度相对稳定,夏季窑内比窑外低10摄氏度左右,冬季窑内一般比窑外高15摄氏度左右,也因此有了‘冬暖夏凉神仙洞’的美誉。”建筑专家颇为自豪地介绍,怀安碹窑具有明显的地域性。《张家口的特色古民居》一书描述,在怀安县西沙城乡的许多村庄,绝大多数院落中的房子,是由秸秆拌泥土坯拱筑的窑洞。历史久远,形式多样,是中华优秀传统文化的重要组成部分,是原始古老民居的样本。

土门土炕土坯房,土路土堡土院墙。在看惯了钢筋水泥筑成的高楼大厦和青砖大瓦房的今天,沐浴在阳光中古老静谧的怀安碹窑小山村不就是“抟土而居”的活化石吗?

不言而喻,作为当地一种独特的建筑类型和民居文化,怀安碹窑以它特有的力学原理、科学保健的易居性,就地取材择地而生、经济实惠的实用性,形成了独一无二的民居建筑特性,传递出当地特定历史背景下独有的民生风俗,更成为历史长河中劳动人民生存和劳动的智慧结晶。

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号