作者: 张玉瑶

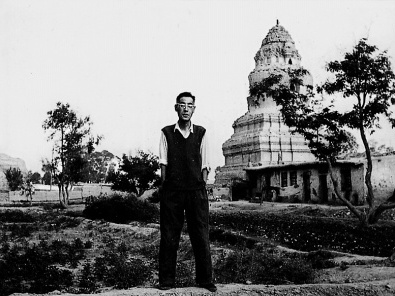

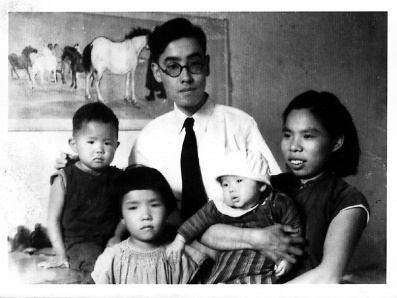

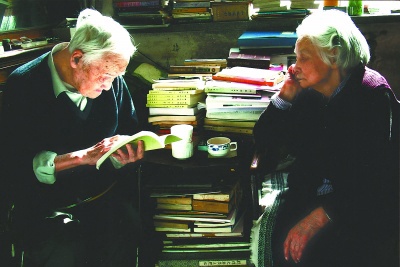

赵俪生和相濡以沫的妻子高昭一

《孤灯下的记忆》

赵絪 著

山西人民出版社

前两年,一篇名为《历史学家赵俪生点评25位名人》的文章在网上被广泛转载。这束札记式的文字出自赵俪生先生的回忆录《篱槿堂自叙》,赵先生在其中对俞平伯、朱自清、闻一多、郭沫若、王瑶、范文澜等清华师友、文史界名人进行了一番活灵活现的评点,通过一二交往来谈其性格,亦并不刻意为尊者长者讳,直言“成仿吾是个倔老头”、对郭沫若“反感”、朱自清温文尔雅但“上课讲不出东西”等。从这些片段文字中,也颇可窥见赵先生自己的性格,犀利,尖刻,简洁,风趣。

赵俪生先生是山东安丘人,本名赵甡,字俪生,以字行。他生于1917年,逝世于2007年,一生经历丰富,历经时代的无数大风大浪,幸能安然抵达晚年,工作到80岁才退休,享年91岁,称得上是十分长寿的学者了。他生前作为学者,在中国土地制度史、中国农民战争史、先秦文化研究等方面作出突出贡献;而作为教师,则培养了秦晖、葛金芳等一批著名学者,这些学术种子接替先生,继续深耕于史学领域。

《篱槿堂自叙》于上世纪末出版,而在2010年,在学生、清华大学历史系教授秦晖等人的努力下,他和夫人高昭一的《赵俪生高昭一回忆录》合集出版,于纸面上重现大时代的动荡,以及包括他们自己在内的一代学人风范。今年恰逢赵先生百年诞辰和逝世十周年,他的女儿赵絪再次提起笔,将对父母、家族和一个时代的回忆写下来,汇成一部《孤灯下的记忆》,这既是对其父辈历史的补充,也是“学二代”从自己眼中所观察和体历到的属于他们自己的时代印记。

女儿笔下的赵俪生先生,是个相当“生动”的学人。秦晖的妻子、东欧问题专家金雁教授说,赵先生讲课有“五绝”,分别是理论、板书、口才、文献、外语。而华东师范大学教授王家范先生更是评价说:“解放前,中国高等学府历史课讲得最好的是钱穆,解放后,则首推赵俪生。”这话乍听让人疑惑是否过誉,但从赵絪的描写来看,当是不虚,赵先生的确口才极好,远过于常人,也影响着他的儿女们也个个伶牙俐齿,能说会道,常常为一个观点吵得不可开交。

赵先生自己是个相当“跨界”的人,先入清华大学外语系,后改史学研究,文史知识极丰富,是一本“活字典”。他的人生经历,更说得上是跌宕:在清华念过书、参加过“左联”,在山陕之间打过抗日游击,辗转关中、中原、华北等多地教学,最后在西北的兰州大学落脚,成为以理工科见长的兰州大学的一块文科招牌。在特殊的“运动”年月里,他也受到巨大的冲击,但信心百倍地始终告诫子女要“熬下去”,因为“总得有个终结”。他的一生和大时代密切合辙,但因为专业治史,又拥有着一个比时代更广远、更宽阔的世界观,这是令人钦佩、掩卷难忘之处。

“我有幸生在这样一个家庭里,很生动,很有情趣。”赵絪说。她今年72岁,依然精神矍铄,神采飞扬,颇有乃父之风。这个知识分子家庭经历过许多风浪,可视作大时代里的一个微小而典型的缩影。上周,书乡周刊对赵絪进行了专访,听她讲述如何以一个“旁观者”的视角,参与进家族、学界和共和国往事。

人生:

他的视角要宽阔些

赵絪于1946年初生于陕西蔡家坡,是赵俪生高昭一夫妇的第三个女儿。这是个多子的家庭,一共有五个女儿(赵绛、赵纪、赵絪、赵红、赵结,其中二女儿赵纪不幸因登山失事夭亡)和一个儿子(赵缊)。

赵絪之所以出生在陕西,和父母早期的革命活动有关。赵俪生思想进步,1934年考上清华外语系,又于1935年加入“左联”,并积极参与“一二·九”运动。1937年,他加入了由共产党领导的青年抗日组织“民先队”(中华民族解放先锋队),被安排去太原参加山西新军,在那里“打了两年鬼子”,也教战士们文化课和唱歌。在游击队中,他还认识了夫人高昭一。赵絪的大姐赵绛,就是他们在前线生下的。

前线环境艰苦,赵俪生染上了疟疾,有生命之虞。高昭一拖着他去西安看病,找中医号脉吃药,渐渐调理了过来。然而,此时前线战事吃紧,有人传消息说山西回不去了,两人只好滞留关中。赵俪生在关中的几所中学里当了一段时间的外语教员,兼教国文、历史。这段时间里,缘于个人兴趣,他在业余时间开始进行史学研究,虽是“半路出家”,但源于深厚的家学功底和个人的颖悟才具,很快就显露出这方面的天赋才能。第一篇论文《清初山陕学者交游事迹考》发在《大公报·文史周刊》上,博得了胡适的赞誉。

抗战结束后,赵俪生不甘心只做一个中学老师,萌发了去大学里教书的愿望。而他后来能达成这个愿望,还拜“走后门”所赐。赵絪笑言:“我最近想写一篇文章,就叫《父亲也会走后门》。”这个“后门”是傅斯年。当时,前辈历史学家嵇文甫很赏识赵俪生,一心想延请他来河南大学教学,但碍于自己的左派背景不好直接出面,便指点他去找傅斯年,因为赵家和傅斯年之间有一层曲里拐弯的姻亲关系。果然,傅斯年给赵俪生开了一封介绍信。“那时我还在襁褓里,被父母抱着去到河南。我的出生,标志着父母进入大学教书,我多大岁数,他们就在大学里待了多少年。”

这次陪同赵絪从兰州来北京的外甥邱锋总结了赵俪生的“师承”:“对他学术发展影响最大的,一个是闻一多,一个是王献唐,一个就是嵇文甫。”邱锋是赵俪生的外孙,继承祖业,现在也在兰州大学历史系当教师。“爷爷一去,嵇文甫老先生就把自己的课全部给他了,这是个很大的褒奖。现在哪儿还会直接让一个中学教师去大学里教书呢?”

赵絪在书里写道:“父母抱着我在几所大学间颠沛流离:从河南到华北,由华北而济南,再从济南进北京,又从北京到长春——几年间,竟辗转了不少学校。”一直到了当时还位于青岛的山东大学校园中,才度过了比较安稳的七年时间。山东大学的前身,便是曾汇聚了闻一多、沈从文、梁实秋、游国恩等人的国立青岛大学,在解放初期,依然名流云集、人才济济,赵絪姊妹们和生物学家童第周、古生物学家周明镇等名教授的孩子们都是好友。在青岛时,赵家住着一幢德日风格的别墅庭院,过着神仙般的日子,屡屡让王瑶、顾颉刚等从北京来的好友歆羡不已。那时,赵俪生也意气风发,学界评价他有“几漂亮”:“人漂亮,字漂亮,课讲得漂亮,文章写得漂亮。”他身上的确很有些世家子弟的风气,爱喝茶,爱听戏,爱捧角,爱收藏字画,是有几分倜傥狂狷气质的文化人。

然而好景不长,1957年,赵俪生申请支边,被作为专家调往西北的兰州大学。那时,兰州还是个偏僻、落后的内陆城市,对于赵俪生举家离开宜人的青岛去兰州的举动,很多人表示不解,但其实,赵俪生已经嗅到了一丝政治气氛。果然一年后,他被补划为右派,下放到河西走廊山丹农场工作。农场条件艰苦,他差点饿死,一度被排为“第四号亡人”,但即便如此,他也总是拎着一本《国语》或《左传》,以此虚体的“精神食粮”疗饥,在特殊的境遇中加深了对学术和人生的领悟。

和其他知识分子有点不太一样的是,在各种各样的“运动”中,赵俪生是个名副其实的“老运动员”,从“一二·九”开始,他就见过太多的场面,也知道怎样去坦然面对,不把那些当回事。“闹着玩呢!他们那一套我都会,也都干过,不过不像他们闹得这么邪乎罢了!”

他对未来有信心,并告诉子女们,要好好地“熬下去”,“翻翻历史上那些最严酷的年代,都是持续不了多久的。就这么往下熬吧。这不是咱们一家一户的事,这是整个民族整个国家的事,躲是躲不过去的!”,“他是研究历史的,看得很清楚,宏观视角比书生气十足的学者要宽阔些”。很多年后,赵絪回头看那一段岁月时,如此总结道。

伉俪:

“老小孩”和“老大姐”

赵俪生年轻时,生得高大英俊,按照他的清华同学、后来成为钱伟长夫人的孔祥瑛的说法,“赵甡是当年清华园的美男子”。而另一位同窗兼好友王瑶却不留情地揶揄道:“赵甡结婚了,娶了一个并不漂亮的女人,生了一窝并不漂亮的女儿。”但这样一个看似不完美的组合,却能安安稳稳,从一而终,伉俪情深令人印象深刻。

在女儿赵絪看来,父亲能度过几十年风浪、坚定信念生活下去并达到91岁高龄,很大程度上就是因为有一个温暖的家庭,一个“护着自己,理解自己,给自己长精神”的老妻。在家里,“可以打开心扉、无须防范、说真话”,“别人家都规规矩矩,父是父,子是子,但一出事都‘划清界限’。而我们这个家看起来成天吵吵闹闹,关键时候却凝聚力很强”。

高昭一是河北正定人,她的家族也颇有名气,“北洋三杰”之一王士珍就是她母亲的侄儿。她和赵俪生结识于山西的游击队,一个是营教导员,一个是连指导员。但两人后来都没有从政,而是双双从事学术工作,并于1954年合著了中国第一部农民战争史研究专著《中国农民战争史研究论文集》。然而,随着赵俪生被划为“右派”、下放劳动,高昭一也改变了她作为知识分子的人生轨迹。为了照顾身体虚弱、奄奄一息的丈夫和孩子们,她毅然从西北师大的教职上退下来,用400块钱的“退职费”来买一些食品填饱家人肚子。但尽管不得已而深陷家庭,她还是密切关注着学术动向,彻夜和丈夫讨论学术问题,为丈夫的史学研究著作贡献了许多精彩的观点。不明情况的人总以为高昭一是“家庭妇女”,赵絪予以否定并告诉对方:“妈妈的前程是被我们吃掉了。”

在赵絪姊妹的印象中,父亲性格鲜明,才情纵横,口若悬河,而比父亲大三岁的母亲却不苟言笑,面孔严肃。但在生活上,父亲相当依赖这位“老大姐”。母亲也处处护着父亲,注意在孩子面前树立父亲的权威,即便在最飘摇的时候,也让儿女们牢牢记住“父亲只有一个”。她的这种源于中国传统女性的坚持和坚守,让这个随着时代旋涡沉浮的家始终能团结一心。

赵俪生是个相当有性格有脾气的人,在学界有“难伺候”的传闻,到了晚年依旧脾气不改,但母亲依然延续着对这个“老小孩”的“宠”和“惯”。甚至有一次,饭都快准备好了,父亲突然提出要吃茴香饺子,赵絪急得和父亲辩论,母亲却第一时间安抚丈夫说服女儿,立马上手做饺子。然而,高昭一在她生命的最后一年多时间里,却一反常态地事事支使起丈夫来,让全家人摸不着头脑。直到她去世后,家人才明白过来:她知自己将不久于人世,在有意识地锻炼丈夫的独立生活能力。

高昭一去世于93岁高龄,一年零三个月后,91岁的赵俪生也在无限寂寥中随她而去。这对夫妻一生相濡以沫、志同道合,这种亲密的家庭关系亦深刻地影响了几个子女的婚姻生活。赵絪中年丧夫,但她并不觉得寂寞,“因为我们还有一个家,就是父母的家。在那里,有说不完的话,听不完的教训。”

父亲:

“另类”的家庭教育

赵家有个有趣的现象,或者说有趣的传统:赵俪生先生和他的儿女们,以及孙辈们,三代人都是教师。外孙邱锋说:“我们一家不会做别的,没有当官发财的,全部都是老师,没有另外一个职业。其实从爷爷的祖父辈算起,五代内能数得上的都是教师,在清朝时就是开馆的。这一点我挺自豪。”

赵先生在外有高足,秦晖等七人就是他在落实政策后新招的第一届研究生,被他得意地称为“七只九斤黄”(九斤黄是鸡中的优良品种);而在内,在他自己的影响下,赵家也于无形之中形成了一种代代相传的深厚家学。但有意思的是,赵先生本人,却是一位绝不正统甚至非常“另类”的父亲和教育者。

赵絪说,父亲对他们姊妹的学习从没有严苛的要求,不强迫读书,更不要求一定要上进,任他们囫囵吞枣地读《金瓶梅》和“三言二拍”,还常常带着他们出入戏院听戏,上电影院看电影。母亲有时责备父亲太过放任,一向洒脱惯了的父亲却不以为然:“疯去疯去,只要有个好身体!”但其实,父亲也并非是全然撒手不管,只是明白什么时候教孩子们学习最好,当儿女们一旦表露出学习的兴趣和欲望时,他会第一时间来及时引导。就算孩子来问一个生字,他也会逮住机会,循循善诱,上一堂丰富全面的说文解字课。“只要你一露苗头,想画画或想念书,他就会给你提供很多东西,让你顺着往这条路上走。这就是当了一辈子教员的人,他的教育不是压制性强迫的,而是诱导性的。”

和其他彬彬有礼的文弱知识分子不同,赵俪生是典型的山东大汉,体格高大,脾气不好,十分易怒,若孩子犯了错,他的处理方式极其简单粗暴,那就是打,不问青红皂白地暴揍一顿。赵絪十六七岁时,有天一回家就莫名其妙迎面挨了父亲一顿打,直到前几年才知道,那次被打是因为父亲看到她和几个男生在兰大校园里大说大笑。但即便父亲如此“一点就着”,孩子们还是和他更亲昵,因为他实在有着太过吸引人的才情和难以想象的民主,允许孩子们在家里争吵辩论,奇妙地竟能兼得中式传统的“棍棒教育”和西式的新潮民主教育,用母亲的话来说,就是“打起来没头没脸,惯起来无法无天”。赵絪笑言,所以我们家里,“爸派”压倒“妈派”。

在赵俪生奇特的教育方式下,赵家子女个个好口才,无形中也培养了独立思考和自由表达的能力。赵絪记得,2003年伊拉克战争时,大姐和弟弟为美国该不该打萨达姆吵得一塌糊涂,一连辩了几天,而那时两人都已年近花甲。父亲当时已经八十多岁了,也兴冲冲地加入进来。“我们家虽然爱吵,但是为观点吵,不是为利益吵。”

赵俪生虽不说教,但却是个有很强感染力的人,他对历史、地理、美术、文学、戏剧的浓厚兴趣,潜移默化中都转移到了儿女身上,几个孩子都能写会画。而对于赵絪来说,这种幼年培养的才具不仅仅是业余爱好,也成为她晚年的精神依托。她在赵家是比较特殊的一个,其余姊妹都完成了高等教育,从事学术工作,惟有热爱绘画、一心想报考美院的她却由于不可抗的时代因素,仅有初中学历,是这个家里唯一的“白丁”。好在她天赋不低,中年丧夫后,父母鼓励她重拾笔墨,并尽职尽责地当起了督导,日日检查她新画的画、新写的文,催促她“交作业”。认真阅后,又肯定地告诉女儿:“我是个写了一辈子文章的人,我懂,你能写,路子很对,你就这样坚持着往下写吧。”

“父母一直没放弃我。母亲是维持你的基本生存,不愿意她的孩子饿死穷死,而父亲是引导你向上,走出一条路。”这本书,就是她在一盏孤灯下,交给父亲的一份“迟到的作业”。

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号