金马风筝“黑锅底”风筝:沙燕儿

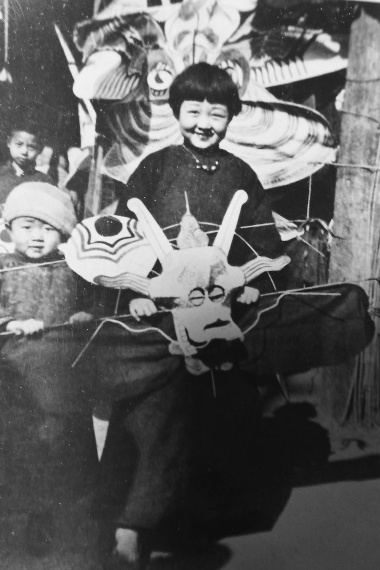

1958年拍摄的《风筝》电影海报

张 鹏

过了立春,直到清明的这一段时间,是老北京传统的“风筝季节”,老北京人一贯对哪些节令吃什么,玩什么特别讲究,风筝也是如此。这段时间,残冬已尽,春暖花开,大多数天都会刮三到四级的西南风,非常适合放风筝。每当此时,京城玩家跃跃欲试,名家风筝常被抢购一空。

清末,北京形成了以金福忠、哈国良(哈氏风筝)、孔祥泽(曹氏风筝)和马晋为代表的几大风筝艺术流派。其中,金福忠和马晋先生合称的“金马风筝”独树一帜,从宫廷进入民间,是玩家追捧的不可多得的精品。

日前,笔者拜访了“金马风筝”的传人吕铁智先生,听他讲述这百年来的风筝轶事和风筝大师们的过往,一个小小的手工艺品也承载了浓厚的历史沧桑。

1 法国孩子与中国风筝

吕铁智先生的家在净土胡同的一个小院子里,进到屋中,顿感京味儿扑面而来,墙上挂着京剧脸谱,架子上摆着民俗泥人,尤其是随处摆放的色彩绚丽的大小风筝,更让人眼前一亮。吕先生一件中式对襟大褂,一口韵味十足的京腔儿,在钟鼓楼下的小胡同里听他讲种种旧京往事和风筝的今昔,不知不觉竟听得入神了。

话题是从50多年前的一部中法合拍老电影开始的,这部电影的名字就叫作《风筝》。像笔者这样的70后对这部电影有着极深的印象,大概是因为小时候看的电影大都是革命题材,而少有这种充满浪漫情怀和奇幻色彩的儿童电影。

《风筝》的故事分别在巴黎和北京展开。巴黎蒙马特高地上,12岁的孩子王皮埃罗、妹妹尼可和一群孩子,玩耍间发现树上挂着一个美丽的风筝。孩子们拿到了这个孙悟空造型的风筝,在街区中国古董店老板的帮助下,得知它来自神秘而遥远的中国,风筝里还藏着一封北京男孩宋小清的书信,希望有机会和看到这封信的同龄孩子书信交友。晚上,皮埃罗左思右想难以入睡,突然看到风筝上的孙悟空跳出来。神奇的孙悟空帮助皮埃罗和妹妹尼可飞越万里来到中国,两人在故宫和中国皇帝相遇,又来到现代的天坛、北海和中国的孩子们玩耍,他们在中国小朋友们的帮助下找到了风筝的主人。最后,梦醒了,皮埃罗将带着友谊的书信寄往中国。

这部儿童片1958年在法国上映时,并没有引起太大的反响,不过,影片的传奇之处在于,随后的三十多年间,《风筝》被列为法国学校的儿童电影教材,现在50岁以上的法国人,当年在学校时几乎都看过这部影片,并且由此知道了孙悟空的神话、北京的古老建筑以及风筝的历史渊源。可以说,《风筝》融进了一代法国人的童年记忆,风筝也成了传播中国文化的桥梁。

影片的故事都是围绕着那个神奇的孙悟空风筝,“您知道吗?那个风筝就是我师父关宝翔的作品,京城一代风筝名家,做出的正宗金马风筝代表作。”吕铁智的话语中透着自豪。

在我的印象中,影片中那个半人多高的大风筝极为精致漂亮,孙悟空一身杏黄色衣衫,衣服上绘满美丽的花纹,他还生着一对“翅膀”,上面是重重叠叠的云朵。金马风筝的一大特点就是画工极为精细,姿态生动,设色雅致,因为金马风筝的这个“马”正是北京著名的工笔画家马晋先生。

关于《风筝》这个电影,吕铁智还说起一件趣事,吕铁智的母亲当时是北京电影制片厂的美工,参与了电影的拍摄工作。“我母亲和我师父都曾经为这部电影工作,却擦肩而过彼此并不认识,没想到我在20多年后拜关先生为师,传承下这项宝贵的技艺,这一切都是因为风筝而结缘啊!”他感慨地说。

2灯笼库胡同里的老手艺人

说起“金马风筝”的渊源,还要从吕铁智的师爷,关宝翔的师父金福忠说起。金福忠便是金马风筝里的那个“金”,是老北京著名的风筝老艺人。

吕铁智从师父关宝翔的口中听了不少这位金师爷的传奇故事。据说“金福忠”这三个字是慈禧赐名,金家祖传几代都曾为宫廷制作风筝。“金师爷祖辈工作的地方在南池子附近的灯笼库胡同,归内务府管,这里会聚着一大批手艺人,做风筝、灯笼、钓竿,养蝈蝈,种葫芦,大多是和竹子沾边的手艺,专供皇室人员玩耍。”

这些宫廷手艺人当年也曾风光一时,衣食无忧,按照旗人的惯例,每月还能得到从宫中发放的“老米”,“据说这种米做熟后有一种特殊的焦香味道,作为宫廷的赏赐,它是一种荣耀,金家经常把这米分成小包,作为礼物送给亲戚,也算是共沐皇恩。”

关于宫廷风筝,还有一些有趣的轶事,据金师爷说,风筝对皇家而言,并不仅仅是玩物,还具有某种象征意义。“皇上经常会把风筝赏赐给大臣,这里面有很多讲究,如果是在年前赏赐,则预示着明年他将春风得意,平步青云。”

然而,清朝灭亡后,这些宫廷手艺人的命运也发生了巨变。为了生计,金福忠和父亲一起,靠着手艺在东四一带摆了个小摊,夏天做蝈蝈笼和鸟笼,冬春便卖风筝。“老北京人虽然爱玩风筝,却并没有风筝店,因为风筝是个季节性的生意,按照北京的风俗,腊月二十三之后开始卖风筝,到清明寒食一律收摊。这大约和北京人清明‘放晦气’的习俗有关。”

后来,金福忠的风筝摊固定在地安门外大街的火神庙前,他制作的风筝逐渐在京城传开,被人们叫做“风筝金”。“风筝金”的风筝起飞好,起飞后在空中又特别稳定,而且售价低廉,很受欢迎,基本每天都能售卖一空,去得晚一点就买不到如意的尺寸和花色了。所以,有的风筝迷早早就在摊前等候,尤其是八尺以上的大风筝,基本只有金福忠的摊才有,故当时北城一些大宅门里的富有之家都来找他订制风筝,成为常年主顾。每年腊月二十三之后,金福忠便把做好的风筝送进这些大宅门,只说一句“给少爷们做个玩意儿”,然后转身就走,清明后再去结账拿钱。据说,当年在北京四九城上空飘飞的风筝一大半都出自金福忠之手。

金福忠的风筝摊一直开到上世纪60年代。

“金马风筝”传人吕铁智先生和他做的沙燕风筝

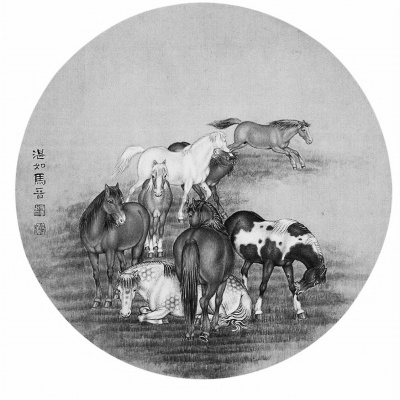

金马风筝代表作

和合二仙

关宝翔作品

近代画家马晋的作品

3名震京城的“黑锅底”风筝

吕铁智先生告诉我,师爷金福忠的风筝当年名满京城,最有名的代表作便是“黑锅底”,故风筝玩家有“北城黑锅底,南城瘦沙燕(哈氏风筝)”之说。

北京的沙燕风筝有很多讲究,它的造型依据的是北京居住的一种留鸟“麻燕”演化而成,后来由于讹传变成“沙燕”了。麻燕体形比燕子大一倍以上,栖息于城楼或者古寺的檐下,但随着城区的改建和城楼的拆除,如今这种鸟已经在北京绝迹了。

北京的沙燕风筝根据不同的比例结构分为“胖沙燕”、“瘦沙燕”和“娃娃燕”,分别象征体魄粗犷的男性、纤细窈窕的女性和天真活泼的儿童。据说,当年的风筝玩家仅从沙燕的结构胖瘦以及绘画风格,一眼就能看出是谁做的,甚至光凭一个架子就能看出是哪家的手艺。

沙燕风筝有一种特殊的画法,只用单一的黑色,北京人称之为“黑锅底”,因为是用黑锅烟子调胶来画的。而做“黑锅底”最有名的就是金福忠,画面虽然只是单一的黑色,但由于造型合理,构图精美,看上去一点也不觉得单调,空中的远观效果比其他风筝更胜一筹。每到卖风筝季节,金福忠先做一两只八尺以上的大“黑锅底”风筝,放在火神庙山门前,鲜明的标记隔着马路也能看见。

除了拿手的沙燕风筝,金福忠还设计出很多风筝图案,都深受玩家的欢迎,传统的蝙蝠、桃子,寓意多福多寿;画四只狮子或五只狮子则表示“四世同堂”或“五世同居”;两膀上画彩凤、脯上画一轮红日彩云,两腿各画牡丹,则组成“丹凤朝阳”;一膀画龙,一膀画凤,称之为“龙凤呈祥”。其他还有松鹤延年、喜上眉梢、万象更新等吉祥图案。

据吕铁智的师父,一代风筝名家关宝翔先生回忆,上世纪40年代初,才10岁左右的他,每年放寒假,几乎天天泡在金福忠老艺人的风筝摊上,看他做风筝、卖风筝,试飞风筝,直至后来拜师学艺,一辈子和风筝打上了交道。他还忆起师父金福忠当年曾为客人试飞一只九尺巨型沙燕风筝,结果当天刮了六级左右的大风,四股麻绳也拽不住这只大风筝,竟然生生把线挣断飘走,金福忠也被拖得线断人翻,在地上滚成了“土猴”,一度成为笑谈。一代风筝名家竟也有如此窘态,可见艺无止境。

4画家也爱玩风筝

“金马风筝”除了金福忠老艺人,还有一位就是上世纪二三十年代享誉京城的画家马晋,吕铁智称他们二位都是“师爷”,因为没有他们的珠联璧合,也就没有如今的“金马风筝”。

据吕铁智的师父关宝翔回忆,当年京城风筝四大家,金福忠、哈国良、孔祥泽和马晋,四位虽然都名满京华,但是做风筝的初衷却不同,其中金、哈两位是为了生计,摆风筝摊赚钱养家,而孔、马两位却是家境殷实,属于文人玩风筝,纯为雅好,也正因为如此,马晋先生设计出的风筝图案才能一扫匠气,雅致脱俗。

马晋的父亲曾在王府做管家,管理马匹,所以马晋自小就喜欢观察马、画马,并师从清末宫廷画家赵书村学习。1922年,22岁的马晋就以画马闻名,取法郎士宁,成为职业画家。齐白石曾经题诗赞马晋画的马:“追电逐风千里足,无羁时节好行空。”上世纪30年代初,马晋的一幅画马的作品还获得了巴拿马万国博览会荣誉奖,可谓少年成名。

马晋不仅画马,还工于工笔花鸟,形成了自成一家的工笔写实风格,工而不拘,细而不碎,干净漂亮,雅俗共赏。这位大画家特别喜欢做风筝,他亲手绘制风筝画片,玩家评价他画的风筝“造型规整,设色雅丽,图案活泼,精致细腻”,他的风筝其实更适合陈列在室内,是绝佳的装饰品,让人爱不释手。据说当年老北京还有句俗语,“马晋画马糊风筝——北京绝活”,可见当时京城百姓对他的推崇。1949年后,马晋被文化部聘为中国画院画师,他的作品被中国美术馆、钓鱼台国宾馆收藏。

吕铁智的师父关宝翔自幼酷爱风筝,机缘巧合得遇金福忠和马晋两位风筝大师,他随二人学艺多年,终成“金马”一派。

5以天为纸绘纸鸢

吕铁智说起师父关宝翔,身世也颇具传奇色彩。“关先生家是瓜尔佳氏,属满族八大姓之一,他的祖父是清朝吏部尚书奎俊,他是京城大宅门中的富贵人家子弟,高中毕业后考入京华美术专科学校绘画系学习。”出身于名门望族、美术科班的专业人才去做风筝艺人,这在北京是不多见的。

关宝翔从十余岁就跟着金福忠学做风筝,爱风筝爱了一辈子,上世纪80年代他甚至放弃了中央单位待遇优厚的工作,自愿到中国风筝公司做了一名工艺美术师。他是同行口中的“风筝痴”,风筝虽是民间玩意儿,在他手下却增添了文化韵味和文人气质,中国美术馆收藏他的风筝作品20多件。他创作的最为人称道的京剧串脸谱风筝,50多个脸谱没有一个重样,40多米的一串飞在空中极其壮观。作为北京工艺美术代表人物,他的名字被收录进了《满族大辞典》。

关宝翔已经在2000年去世,但师父的样子一直深深刻在吕铁智的脑海中,“他是一个彬彬有礼、极其和善的老人,有着斑白的鬓发和修剪整齐的胡须,师父的衣服永远是那么齐整,脸上永远挂着微笑,因为耳背,他总是把戴有助听器的一面微微侧对着你,说话的声音略带沙哑,那是在上世纪60年代困难时期吸劣质香烟留下的。”

上世纪80年代,做宣传工作的吕铁智恰巧做一个“抢救老手艺”的项目,认识了关宝翔先生。吕铁智从小在四合院长大,也喜欢玩风筝,和老先生一见如故成了忘年之交。“那时候,每到星期天休息我就会骑车去关先生的家,边品茶边听他讲风筝的制作和风筝的趣闻,听得晚了便被留下吃饭,爷儿俩喝点小酒,聊得特别高兴。”

听得多了,关宝翔对风筝的痴迷热爱也深深感染了吕铁智,他就动了拜师学艺的念头,可是关宝翔却没有同意。他郑重地对吕铁智说,做风筝发不了财,只能糊口,让他慎重考虑。吕铁智不甘心,软磨硬泡了足足一年,关宝翔看他心意坚决,就问他:“我再说一遍,做风筝发不了财,你可想好了?”吕铁智答:“想好了!”于是正式拜师学艺,继承了金马风筝的技艺,从工笔画、刮竹条开始,一学就是十多年。

正如师父关宝翔所说,风筝不能让他发财致富,但是却让他得到了财富换不来的快乐和成就感。吕铁智一直记得1998年师父推荐他参加了美国夏威夷举办的中国文化节,在那里他用师父教他的技艺展示了中国风筝,当时年近百岁的少帅张学良也参观了展览,他把自己做的风筝送给了张学良。在夏威夷他陆续教了700多名美国学生学做风筝,孩子们还给他写了许多信,他都珍藏起来,他第一次深刻地体会到,风筝是一座沟通国际文化的桥梁。

2000年,吕铁智应邀到美国洛杉矶参加在宝尔博物馆举办的中国“故宫珍宝展”,在国外工作了数月,没想到归来后却听到的是师父病逝的噩耗。关宝翔在病重的最后时刻,咬牙写下了几万字关于风筝的宝贵资料,“师父是为了能让后人记住北京曾有过哪些风筝行家和风筝背后的故事,师父把用过的画毡和笔洗留给了我,把一生设计的风筝画稿留给了我,满满一箱子……”吕铁智把在美国获奖的荣誉证书的复印件“烧”给了师父,他想告诉师父,自己没给他丢脸,他一定会把师父的技艺传下去。

如今,吕铁智特别欣喜的一件事是金马风筝后继有人,他的儿子原本学的是计算机专业,在民生银行做软件工程师,因为自小看父亲做风筝,也爱上了风筝,最后毅然决定辞职,和父亲一起探索风筝技艺,爷儿俩每天一起聊风筝,做风筝,其乐无穷。

吕铁智告诉我,他一直忘不了师父曾经用过的一枚印章,刻的是“以天为纸”四个字。“师父的一生都是在以天为纸,用五颜六色的风筝装点着北京的蓝天,也书写着他的七彩人生。”

瑰丽的民间技艺,幸而有热爱它的人能够这样一代代守护流传。

清代杨柳青年画《十美图放风筝》

老北京玩风筝的儿童

张 鹏

北京人喜欢玩风筝,市井间曾流传着这样的童谣:“阳春三月柳条青,结伴郊外放风筝,女孩喜爱花蝴蝶,男孩爱放大老鹰。”北京逐渐进入一年中玩风筝的最佳季节。

老北京风筝有着悠久的历史,关于风筝的往事也数不胜数。当年,一到这个时节,老北京街头随处可见风筝摊。这些五颜六色的风筝为北京带来无限生机和活力。

风筝玩家都奔“四面钟”

风筝,是中国人发明的一种具有装饰和赏玩双重功能的民间艺术品,风筝的制作大约已经有2000多年的历史。《韩非子·外储》篇上说:“墨子为木鸢,三年而成。”木鸢是一种形似鹰形的以木为架的飞行物。汉代,著名将领韩信创制纸鸢,曾用来测量攻城距离;从唐代开始,风筝由军事工具转为娱乐品;北宋末年,风筝从宫廷传到民间,成为老百姓的玩具。

宋徽宗时的《宣和风筝谱》是关于风筝艺术的最早著作;清代,据说《红楼梦》作者曹雪芹曾著《南鹞北鸢考工志》,对我国北方风筝进行了系统的总结和整理,可惜原书早已流失。

关于北京风筝的民间往事,坊间流传甚多,文字资料却少,已经去世的北京风筝名家关宝翔先生所著《北鸢风情录》填补了这个空白。笔者将书中资料整理成文,从中可以窥见老北京人对风筝的热爱,对风筝技艺的执着以及对生活乐趣的追求,同时勾画出那个时代生活风貌的一个侧面。

四面钟这个地方,在北京街道地图和北京城坊志等书中是查不到的,旧址是在今和平门外虎坊桥南,陶然亭东边外的一片荒地,因在这片荒地附近有一座教堂,高耸的钟楼四面全有时钟,而这片荒地又没有正式的地名,故放风筝的爱好者就称这里为“四面钟”(如今天桥附近的四面钟为异地复建)。现今这里早已高楼林立,成为通衢闹市,住在这一带的70岁以上的老人,还能指出当初荒地的所在以及当时在此放风筝的盛况。喜欢玩风筝的人们往往由内城坐着人力车,拉着大线桄子,举着大风筝一排四五辆车到这儿放飞。

在这儿玩风筝的以梨园界居多,因那时唱戏的剧场多在前门外天桥一带,所以演员们多住在这一块儿,晚上演戏,上午遛嗓儿,午后一般没事可干,就玩一玩风筝,当时梨园界有不少业余风筝制作高手。另一部分来这里的人是店铺的铺东、掌柜,闲来也好玩一玩,再有就是文化界人士,因为附近的陶然亭是文化人聚会之所,不少人顺便来这儿看看就上瘾了。再有就是由内城远道而来的风筝迷了,这些人经常聚在一起放风筝,当时的热闹场面可想而知。

“四面钟”附近有一家野茶馆很有名,它和别的茶馆不同,越到冬季这里生意越火。风筝玩主放飞前必到这里歇歇脚,放飞完了,再来这里歇歇腿,有时候风力不合适,一边聊一边待风合适了再玩;有的时候是等人,一般放大风筝没有三四个人是不敢问津的,所以大家相约一起玩乐,等待人手凑齐。还有一种主顾爱看别人放风筝,爱听风筝迷们闲谈风筝放飞、制作的技巧,或者和戏剧界朋友谈些梨园逸闻趣事。这里经常能碰见京剧界的名演员,文化界的名作家,所以每天高朋满座,一条板凳上坐着三四位。就算遇到雨雪天气,风筝不能放飞,人们也愿意在这里泡上一壶茶,聊上个大半天。这间茶馆还有一个长处,就是代顾客存放风筝,大风筝拿来拿去不方便,可以寄放在这儿,店主对玩家都非常熟悉,绝不会拿错,有时风筝挂满墙壁,都能开个小型的风筝展了。存风筝皆为常客,不收费,待到清明节以后将风筝取走的时候给点“酒钱”就行了。

上世纪30年代后期,由于日寇入侵,市面萧条,老百姓生活水平大不如前,去放风筝的人逐渐少了,再加上人口增多住地扩建,“四面钟”广场逐渐消失了。但是在喜爱风筝的人们心中,依然会记得这里曾经有百十只色彩缤纷、形态各异的大小风筝高高飘扬的壮观景象。

“大鲶鱼”风筝

当年,在“四面钟”这个南城风筝爱好者的聚集之地,不能不提两条著名的“大鲶鱼”风筝:两条鲶鱼样的风筝一黄一绿,八尺的鱼头带着十丈的身子,这是北京著名药店“同仁堂”的股东在“哈记风筝铺”订制的,出自哈氏第二代传人哈国良老先生之手。每年风筝季节遇到风力合适的时候,将两条“鲶鱼”同时放飞,这两条“鱼”头部不摇不摆,钻高爬升,尾巴随风飘动,再配上精美的画工,鲜艳的色彩,在高空中姿态潇洒活泼,蔚为壮观,一出前门或者宣武门,老远就能看见。鲶鱼风筝每条都需要三四个青壮年操纵,实为风筝中的精品。后来据说在一次放飞当中忽然遇到一股狂风,由于风筝线已用多年,放飞前没有仔细检查,线断了,另一只后来也不敢再放了。

老北京的规矩,放风筝在清明过后即收摊,这个风俗据说与“放晦气”有关。早年前,每至清明,家家上坟扫墓,郊外踏青,把家中的风筝也带上,当祭奠完毕,在郊外广场将风筝放起,当风筝升入高空之后,将风筝线剪断,预示着将上一年的病灾、晦气,全让风筝给带走了。故清明以后视风筝身上带有晦气,这谁还敢往家买啊?没有买主,卖风筝的也就收摊了。

另一种民间习俗是,当你放的风筝掉到别家的院子里,讲迷信的人认为不吉利,就给撕了,如你要得及时,或是隔墙、对门的老街坊碍着面子不能不还给你风筝,但必须在风筝上捅一个窟窿,谓之破了晦气。这些迷信后来被破除了,其实清明节以后也是放风筝的大好季节,如今更是一年四季有风就可以放。

此时的风筝摊也给老北京萧条的市面增添了一份活力,每个摊点挂满一墙的花花绿绿的风筝,给北京的街头打扮得五颜六色,也给老北京人带来了生机和希望。老北京人无论买什么都非常挑剔,认准了你的货就是多跑路也心甘情愿,买的是名气。所以,各摊的摊主都有自己的拿手绝活吸引买主。故北京有不少风筝世家,几代相传,老北京的玩主也能根据风筝的比例尺寸、画面造型,甚至所画蝙蝠的形状,一眼就能看出是谁家的作品,就是把纸全撕了,光剩一个风筝架子也能辨认出来。所以说,老北京摆风筝摊的摊主要是没有两下子是很难站住脚的。

各有绝招的风筝摊

偌大的北京城中,风筝摊儿众多,其中以“风筝金”最为有名,他所做的风筝尤以“黑锅底”誉满京城,故在风筝玩家中有“北城黑锅底,南城瘦沙燕(哈记)”之说。金家做风筝为祖传,传到金福忠已经是第三代,金福忠做的风筝起飞好,起飞后在空中又特别稳定,而且售价低廉,很受欢迎。尤其是八尺以上大风筝,在北城所有的风筝摊儿皆不敢问津,非他莫属,故当时北城的大宅门富有之家都来找他订制,成为常年主顾。

“哈记”风筝常年设摊在和平门外西琉璃厂东口路北拐角处的两间简陋平房里。“哈记”第一代哈长英做的风筝曾在“巴拿马万国博览会”上获得过银奖,“哈记”风筝的绝活儿是“瘦沙燕”,式样好看能吃更大的风力。哈氏兄妹五人,五爷哈魁专门负责绘画,以画五龙、五鱼、云蝠著称,人物风筝也不逊色,“钟馗嫁妹”、“五鬼闹判”都画得非常生动。居住在南城的京剧名演员、商界巨子,文艺界知名人士,皆喜欢玩哈记的风筝。由于哈记风筝做工精,画工细,用料考究,故售价昂贵,绝非小孩可以接受,而且哈氏风筝起飞时须拉远线一次拉起,升到空中越高越稳,风力越强越能显示风筝的功力,如果不是玩风筝的行家里手,一般人很难摆弄。所以,老北京一些资深的风筝玩家对哈氏风筝最为青睐。

除此之外,当年老北京的风筝摊主还有王四,他是京城最早的风筝摊主,每当厂甸庙会期间摆摊,上世纪30年代后就不再卖了;小老虎柯家,以做小型的二尺半的“飞老虎”著名;风筝于,早年在东四头条西口路南摆摊,所售风筝以“透头活眼蛤蟆燕”为代表;“小辫刘”为叔侄二人,常年在地安门大街摆摊,制作的哪吒风筝最为出名……

因为有清明“放晦气”的说法,所以老北京的风筝摊只在每年的“小寒”节气后才会出现,到清明节准时收摊。早年间,北京除了紫禁城外全是一片灰色,灰墙灰瓦,城内本来树就不多,冬季树叶一掉光剩下的光秃秃的树杈子也是灰色的,在这一片灰蒙蒙中,只有上午的鸽群和下午的风筝给城市带来了亮丽的颜色。银白色的鸽群配以悦耳的鸽哨,五颜六色的风筝配上风琴、锣鼓,只有这两样东西打破了铅灰色的死寂,给北京增添了美丽的色彩和活力,带来了春天的消息。

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号