“春季风吹万物生,花红叶绿草青青……”这几句歌词小伙伴可知出自哪里?这是来自评剧《花为媒》选段中的《报花名》。很多小伙伴或许对“评剧”了解很少,今天就让我们学习一下。

评剧来源

评剧原名“蹦蹦戏”、“落子戏”,又名“平腔梆子戏”,简称“平戏”,1935年正式使用“评剧”的名称。它流行于北京、天津、河北及东北等地,有着广泛的群众基础。1910年前后,以成兆才为首的蹦蹦戏艺人在河北东部滦州一带的对口“莲花落”基础上吸收东北二人转、京剧、皮影、大鼓等的唱腔音乐和表演艺术,并在演出中采用全套河北梆子乐器伴奏,形成了评剧的基本样式。在实践过程中,新兴的评剧艺术不断发展完善,日趋成熟。

评剧概述

中国评剧院继承西路评剧、东路评剧的传统,演出中保留了许多北京传统文化的内容,同时继承、发展和形成了白(玉霜)、新(凤霞)、魏(荣元)、孙(德福)、马(泰)等艺术流派。天津评剧院也同样实力雄厚,对李(金顺)、刘(翠霞)、白(玉霜)、爱(莲君)四大流派有很好的继承和发展。

评剧的艺术特点是:以唱工见长,吐字清楚,唱词浅显易懂,演唱明白如诉,表演生活气息浓厚,有亲切的民间味道。它的形式活泼、自由,最善于表现当代人民生活,因此城市和乡村都有大量观众。

评剧唱腔是板腔体,有慢板,二六板,垛板和散板等多种板式。解放后,评剧音乐,唱腔,表演的革新取得显着成就,特别是改变了男角唱腔过于贫乏的弊病,男声唱腔有了新的创造。其表演艺术虽吸收了梆子、京剧的身段、程式,一度出现京剧化的倾向,但仍保持着民间活泼、自由、生活气息浓郁的特点。

评剧的行当是随着评剧的发展历史,经过不断丰富和完善而逐渐形成的。评剧的前身“蹦蹦戏”曾经历了“对口戏”、“拆出戏”两个阶段,那时的行当也不像现今这样分明。经过1909年至1921年的重大改革,评剧成为一个大剧种。评剧的行当,也依据表演的需要吸取京、梆等剧种的行当分类经验,逐步形成生、旦、净、丑门类齐全的规模。

伴奏乐器分文场和武场。武场有板鼓、梆子、锣、镲等;文场有板胡、二胡、中胡、低胡、琵琶、笛、笙等。后来又增加了大瓢胡、贝司、铜管、大提琴、小提琴等。西路评剧的乐队配制为大弦、横笛、鼓、镲、手锣、梆子等。

经典曲目及评剧电影推荐

评剧的经典曲目有《马寡妇开店》、《花为媒》、《杨三姐告状》、《桃花庵》、《秦香莲》、《刘巧儿》等。

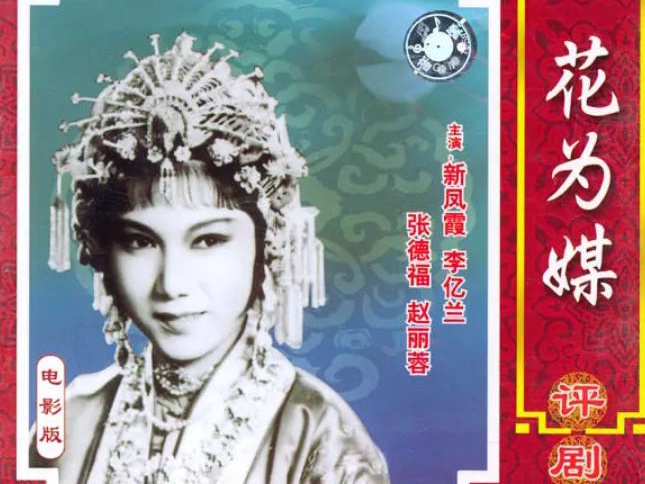

《花为媒》

王姓员外做寿,远近亲朋悉来道贺。员外之子王俊卿(杜宝宇 饰)与表姐李月娥(李忆兰 饰)一见如故,相生爱慕,遂私定终身。无奈李父极力反对,不欢而散。王家找来媒婆阮妈(赵丽蓉 饰),托其为儿子说亲。阮妈一口应允,来至书香门第张家,张家有女名唤五可(新凤霞 饰),才貌双全,风流多情,容颜不让月娥半分。无奈俊卿执意要娶表姐,坚决不应这门婚事,由此忧郁成疾。阮妈主张带俊卿去张家花园与五可见面,因其染病体弱,故引俊卿表弟贾俊英(张德福 饰)来至张家,遂引出花为媒,双姝争俊郎的经典戏码……

本剧根据《聊斋志异》中《王桂庵》及所附《子寄生》的故事改编。

评剧是我国的非物质文化遗产,百余年的坚守和传承,凝结了多少艺术家们的智慧和技艺结晶,虽然发展的速度并不是很快,但这样的艺术来之不易,而我们后人们更应珍惜,希望有更多的年轻人能懂评剧,爱评剧。

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号