清代景德镇窑颜色釉瓷器在仿古的基础上不断的创新,不仅使釉色更加丰富、呈色更加稳定,而且还提升了制作工艺,使其相比明代更加精细。这些颜色釉按烧成温度可分成高温、中温、低温釉瓷,按釉色可分为红、黄、蓝、绿、紫、青、黑釉瓷以及窑变釉、结晶釉瓷等,今天小编就为大家推荐几个好看的颜色釉瓷器。

窑变釉钵缸

窑变釉钵缸,清乾隆,高33.2厘米,口径31.2厘米,足径20.7厘米。

缸体钵式,敛口,深腹,圈足。通体施窑变釉。釉面匀净,大面积的红釉与淡紫、月白等色釉交相辉映,艳丽华美。圈足内施酱釉,外底阴刻篆书“大清乾隆年制”三行六字款。

窑变釉是清代雍正时期仿宋代钧窑而创烧的一种高温颜色釉。其烧造工艺,据成书于雍正年间的《南窑笔记》载:“其钧窑及法蓝、法翠乃先于窑中烧成无釉涩胎,然后上釉,再入窑复烧乃成。惟蓝、翠一火即就,钧釉则数火乃得流淌各种天然颜色。”此器造型端庄,胎体厚重,釉汁自然流淌,釉色艳丽,配上端庄秀美的器形,极富美感。

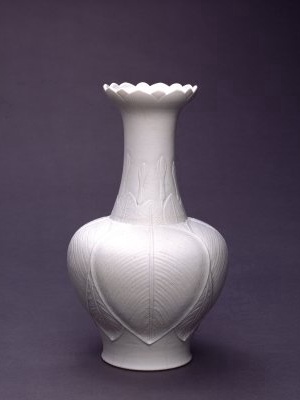

白釉凸雕莲瓣口瓶

白釉凸雕莲瓣口瓶,清乾隆,高27.4厘米,口径9.3厘米,足径8.5厘米。

瓶口为莲瓣形,长颈,丰肩,圈足。胎体洁白细腻,通体施白釉,釉色恬淡。外壁凸印莲花花叶及花蕾纹饰,花叶内以极细的线条刻划出筋脉纹理,纹饰清晰。外底署阴刻篆书“大清乾隆年制”三行六字款。

此瓶造型优美,构思巧妙,工艺精湛,显示出乾隆时期高超的制瓷技艺。

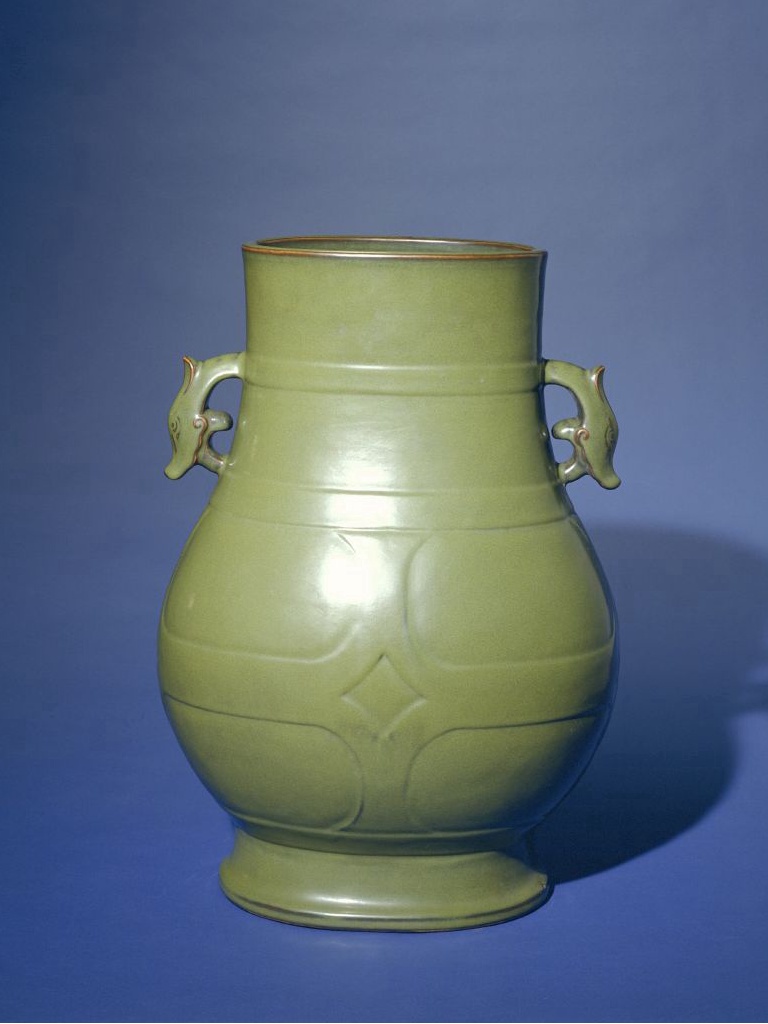

炉钧釉铺首耳壶

炉钧釉铺首耳壶,清雍正,高23.5厘米,口径9.5厘米,足径10厘米。

壶仿青铜器造型。撇口,束颈,丰肩,腹下渐收敛,高圈足外撇。肩部置对称象耳衔环,俗称“铺首”。口、肩、腹、胫部凸起弦纹。通体施炉钧釉,釉质凝厚,釉色以深蓝与浅蓝为主色融熔于一体,流动自然,形成长短不一的垂流条纹,色彩斑驳。外底阴刻篆书“雍正年制”双行四字款。此壶造型古朴,釉色素雅,其肩部以象耳装饰,寓意太平吉祥。

炉钧釉是清代雍正时期景德镇御窑厂创烧的一种瓷器颜色釉,盛行于乾隆时期。因史籍中有“炉钧一种,乃炉中所烧”的记载,故称“炉钧釉”。其工艺是先以高温烧成瓷胎,挂釉后于低温彩炉中二次焙烧成器,釉面呈现紫红、月白、葱绿等色,因釉面流动,多种釉色融熔于一体,有的蓝中带红色斑点,有的青蓝色中闪现点点蓝斑,颇显华美。

茶叶末釉牺耳尊

茶叶末釉牺耳尊,清乾隆,高51厘米,口径24×19厘米,足径26.7×21厘米。

尊仿古代青铜器造型,椭圆口微撇,阔颈,鼓腹,圈足外撇。颈部置对称牺耳。尊内外及足内均施茶叶末釉。通体装饰条带纹。外底阴刻“大清乾隆年制”三行六字篆书款。

“牺”指的是古代供宗庙祭祀用的毛色纯一的牲畜,这个尊的双耳就是仿造的“牺”的形状。茶叶末釉是厂官釉中的一种。厂官釉属于铁、镁结晶釉,由于烧成工艺的某些差异,其色调有多种变化,有的似鳝鱼腹际色,俗称“鳝鱼黄”,有的像茶叶研成的细末之色,俗称“茶叶末”。此尊上的釉即可称作茶叶末釉。

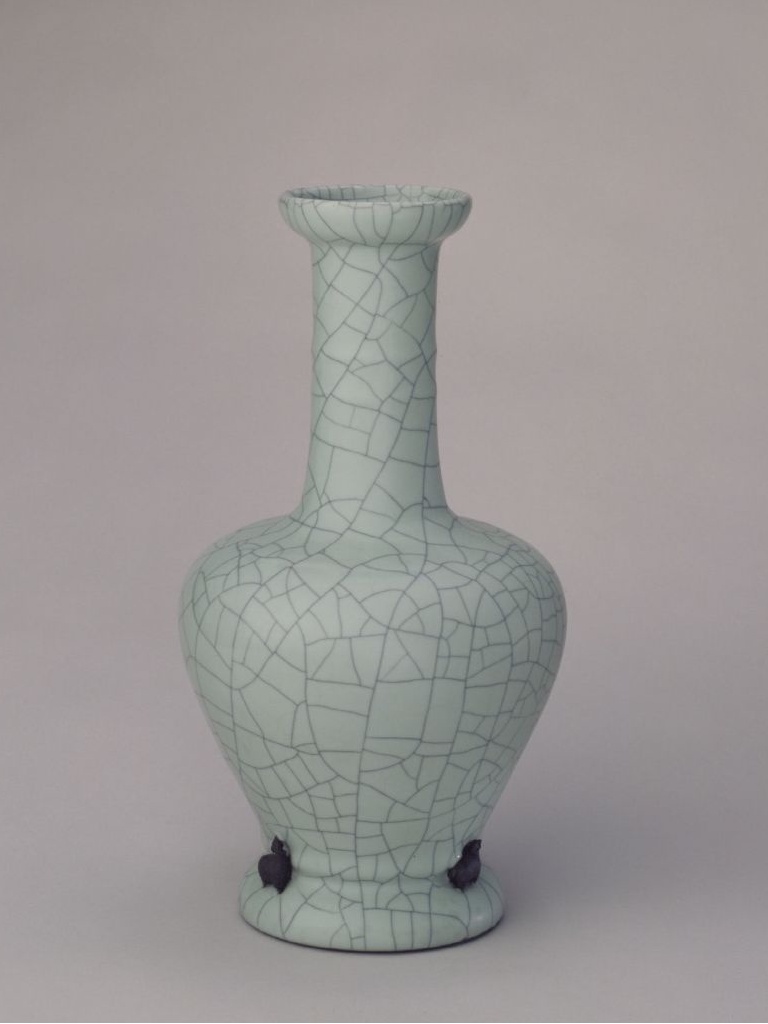

仿哥釉塑贴三羊瓶

仿哥釉塑贴三羊瓶,清雍正,高27厘米,口径7.3厘米,足径9.8厘米。

瓶口呈浅笔洗状,细长颈,丰肩,肩以下渐收敛,撇足。瓶身凸起弦纹4道。瓶里外及足内满施仿哥釉,灰黑色的纹路迂回交错,分割釉面,使平静的釉面产生动感,给人以美的享受。瓶胫部塑贴三羊,呈酱黑色,姿态各异。外底署青花篆书“大清雍正年制”三行六字款。

雍正六年(1728年),唐英以内务府员外郎的身份被派驻景德镇御窑厂主持窑务。至雍正十三年(1735年),御窑厂仿古创新的各种釉彩已达57种之多,仿哥釉是其中之一。此瓶在仿哥釉上加饰三羊,因“羊”与“阳”谐音,故寓意“三阳开泰”。《易经》云:“正月为泰卦,三阳生于下。”喻冬去春来,阴消阳长,有吉亨之象。人们常以“三阳开泰”寓意岁首吉祥,祈祝国运昌盛。

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号