唐三彩是唐代多色釉陶的简称,堪称唐代陶瓷中的著名品种,时至今日也是威名远播,许多人为此不愿千里前来观赏。其釉色以多种金属的氧化物为原料,经过高温烧制呈现出深浅不同的绿、蓝、黄、褐、白、黑等色,由于烧成达到釉层熔融状态时,各种颜色的釉料会相互浸润交融,此时呈现出斑驳陆离的效果,给人华丽多变的色彩美感。

【三彩杯盘】

三彩杯盘,唐,承盘:高3.1厘米,口径21.8厘米,足距14.2厘米。杯:高3.3厘米,口径6.5厘米,足径3.3厘米。

杯盘由承盘、六个小杯和一个小罐组成。承盘为敞口,坦底,下承以三短足。盘内置小杯环绕中心小罐。盘外壁及杯、罐器身施黄、白、绿等色釉,釉色鲜亮亮丽,盘内无釉。

此套杯盘应为饮具,是用来随葬的明器,是唐代现实生活细节的一个再现。

这种样式的饮具在唐代颇为流行,承盘上的小杯五至七个数目不等。它的出现反映出唐代制陶工艺的水平。由于唐三彩的胎泥具有良好的可塑性,因此其成型方法较为丰富,主要有粘结法(捏塑法)、轮制法和模制法等。一些方形或长方形器物多是用泥片粘结而成,如陶枕之类。圆器常采用轮制法。人物塑像则采用模制法。此套杯盘即以轮制法制成。轮制法在原始社会大汶口文化晚期就已出现,良渚文化和龙山文化后期曾普遍采用。其作法是将泥料放在转动的轮盘上,借其快速转动力,用手提拉,使之成型。轮制陶器的器形规整,厚薄均匀,器表和内部一般留有平行螺旋纹(使用筑模法则没有螺旋纹)。

【三彩台座】

三彩台座,唐,高7.5厘米,面横14厘米,面纵11厘米,足横14厘米,足纵11厘米。

座面和底部造型一致,呈海棠花式,上下出沿,座面中心刻划宝相花图案。器座的面与底之间由8个向外突起的宝瓶相承,上、下各有一周圆形镂空。通体在深绿、褐黄、白色釉面上,以凸起的珍珠状圆点作辅助装饰。釉汁厚润,有向下流淌的痕迹。

此件三彩镂空台座虽然是一件明器,但制作相当精美,不仅釉面异常华丽,而且采用镂空及珍珠地装饰,使器物装饰性更强,是一件十分成功的唐三彩艺术杰作。

【三彩凤首壶】

三彩凤首壶,唐,高33厘米,口径5.7厘米,底径10.4厘米。

壶口呈凤头状,细颈,扁圆形腹,高足外撇,平底。通体施绿、褐、白等釉,底足无釉。一侧置曲柄。腹部形成两面开光体,采用塑贴装饰技法,一面为人物骑马射箭图,一面为飞翔的凤鸟图。

此壶造型巧妙,塑贴技法使画面具有浅浮雕效果,物象鲜明突出,线条流畅,色彩鲜艳华丽,堪称佳品。

凤首壶在初唐时即开始流行,是唐三彩陶器中常见的器形,它与同时期另一种常见的双龙柄壶一样,明显具有波斯萨珊式器物造型风格。这种巧妙地把外来文化与传统民族艺术结合起来的装饰手法,是唐三彩造型上的创新。

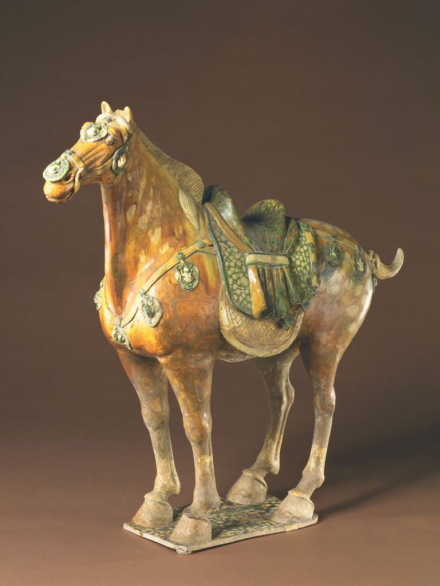

【三彩马】

三彩马,唐,高76.5厘米。

此马两耳上耸,双目圆睁,直立于托板上,表现出伫立时宁静的神态。头戴络头,身披攀胸和鞦带,上挂杏叶形饰物,马背配鞍,外包鞍袱,下衬雕花垫和障泥,尾系花结。通体施白、绿、赭三色釉。

此件唐三彩作品造型准确,比例匀称,挺拔有力的四腿刻画得尤其生动。

马在唐朝之所以受到重视,与李唐王朝本身具有游牧民族血统有关。李世民将骑马狩猎视为大丈夫三大乐事之一,让阎立本画出昭陵(唐太宗李世民陵墓)六骏样本,命工匠雕刻成石质浮雕,永远陪伴其左右。唐玄宗李隆基驯养舞马在自己生日的千秋节上应节踢踏,翩翩起舞。诗人李白吟出“五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁”之佳句。马是唐人生活不可或缺的组成部分,唐代墓葬中出土三彩马众多,反映出唐人对马的喜爱。

【三彩马】

三彩马,唐,高72厘米,长79厘米。

马四足直立,头戴笼套,马鬃短齐,颈后部有一长绺,扎尾上翘。头、胸前、臀部后革带上悬挂饰物,饰物外为圆形绿叶,内有一似青蛙的动物。四蹄下底板印刻鸳鸯图案。马全身白色,鞍鞯及饰物施绿、褐色釉。

与汉朝相同,唐朝在夺取政权后因要抗击北部各少数民族的侵扰,特别注意对马的驯养。此外,唐朝还训练了一批舞马,专供人们休闲娱乐。所以唐朝艺术品中表现马的题材比比皆是。这件唐三彩马昂首挺立,英气勃发,大有奔腾万里之势。其英武之姿正是盛唐昂扬向上之精神的具体体现。

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号