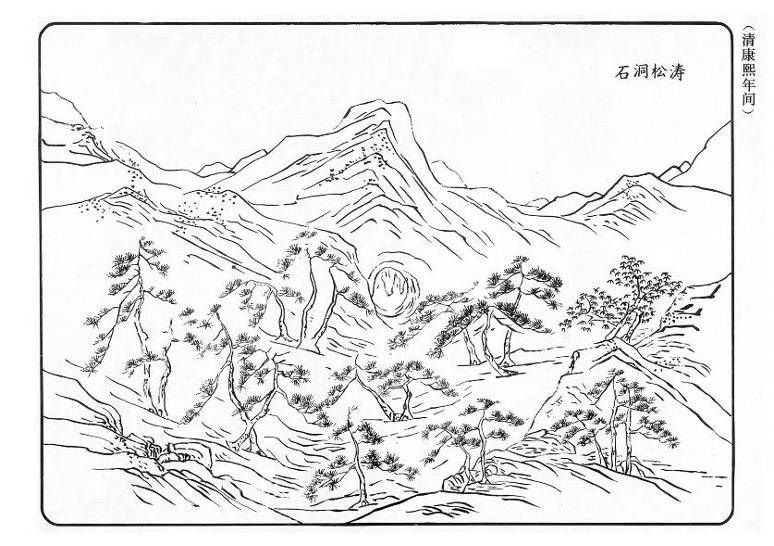

昌平的城北有座山,山上有个洞,名曰“仙人洞”,也或“神仙洞”。明代“燕平八景”之一的“石洞仙踪”,便指这里。可是,仙翁飘忽不定、行踪难觅,清代据实改名“石洞松涛”,同是八景之一,一样名声在外。

仙人洞,顾炎武《昌平山水记》里的寥寥数言,为后人珍藏了一份记忆。从狭小的洞口顺着石梯摸下去,迎面有数不清的怪石倒垂着,千姿百态的。洞底突然广大起来,宽敞的可以坐下二百人。西北角,数尺长的大石钟悬着,后侧矗立犬牙交错的石门。门内通向一道石隙,黑乎乎的,阴森可怕,不敢冒然前行。遗憾的是,过去曾经在洞里采石,让“精美的石头会说话”成了绝唱!欣慰的是,嘉靖年间修缮明皇陵“七孔桥”,用富余的石料给洞口垒砌的门券,镌刻的“神仙洞”三个大字以及“蜿蜒龙脊山吞月”、“磊坷云根洞有天”的楹联,得以留存。现在,倘若溶洞能够“复活”,那该多好啊!

“松涛”一说,按着志书收录的插图,倒也可以想象。游人身临其境,环视诸山,郁郁苍苍,松树伟岸,粗壮的树干擎起偌大的树冠,参差交错,在徐徐的清风里起舞,摇曳着,形同泛起的波涛,浪打浪的,绵延开去,煞是壮观。可惜,史上也有过破坏,好在解放以后数十载的接力造林,才慢慢地缓过劲儿来。这不,蓝天白云下涌动的碧波,又明晃晃地朝我们袭来了。

山下的这片土地,如今是密集的村舍,明朝却是“永陵园”,清代则是坟茔。济尔哈朗的后裔,其中一支有祖孙三代,经纳亨、伊丰额与西阿朗埋在此处。同治三年,西阿朗的三子承志,意外受封郑亲王。由此上溯,他的父亲、祖父、曾祖也追封为郑亲王。这个承志,行事乖张,光天化日之下殴打朝廷命官,惹得太后和皇上震怒,被革去爵位。过后,其他支系承袭王爵,仙人洞的“郑亲王墓”也不再正统,由此称作“蓝旗王园寝”,只因出身镶蓝旗。时过境迁,今天只剩下村南的三座石桥,孤独印证着封建王爷的身后事,令人嘘唏不已。

历史沧桑,仙人洞村旧貌换了新颜。周遭果园林立,鸟语花香,村落隐藏其中,尤显静谧。从高耸的牌坊入内,村民的房前屋后拾掇得利索,院墙上嵌着砖雕,栩栩如生的,附着爬藤,婀娜多姿的,讨人欢喜。漫步在悠长的巷子里,踏在干净古朴的青石路上,听着两侧的剪纸画诉说文明,见那犄角旮旯的地方都魔幻地改了用途,无意之中牵着人往前走。七拐八拐,迷了路,只好停下脚步,轻轻敲开农家的门,打听石桥怎么走。女主人很热情,又是指点迷津,又是沏茶倒水,叫人觉着亲切。她说这几年变化大,环境好了,村貌美了,来的人也多了,她家亮出牌子也准备营业呢!稍事休息,告别女主人,继续行程。路过一块三角地,绿草茵茵,中间的石制围栏引起我的注意,就近查看,原来是施工当中偶然发现的一口古井,趁机叫它重见了天日。道旁,果树抻出高高的栅栏,枝繁叶茂的,大爷赶着驴车从下面路过,留下斜斜的影子。我撵着影子去寻找那三座石桥,就在前头不远处。

中午时分,返回村口。在一户农家门前驻足,打量这传统的院落,不大的空间、紧凑的布局,小小的瓦片叠出鱼鳞般的矮墙,格子窗透亮的,屋檐下挂着串串玉米和辣椒,金黄的、火红的,极富年代感。进门,围着木制的方桌条凳坐下,触手可及的小瓷盆里,配着肉嘟嘟的绿植,桌边的白墙上,粗略几笔,一副江南的水墨画淌下来,卷起如诗般的想象,悄无声息地将人裹挟了进去,止不住赞叹。店家一声吆喝,陶制的盘呀碟儿的,盛着“素食宴”,跟变戏法似的,汩汩冒上来,升腾的热气,弥漫着敦厚的味道,至于吃什么,好像都忘了。

我中意的正是这田园的气息和文化的脉动。

仙人洞的桥,连着古,通着今。历史上,昌平身为古都北京的“畿辅重镇”,又是一方风水宝地,处处散落着沉甸甸的文化遗存,山里的村,几乎都有各自的“资本”。仙人洞,他们已经迈出了坚实的步伐……

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号