▌杨 征 赵子瑞

最近,位于紫禁城东侧南池子的皇史宬南院在结束了腾退工作后,开始拆除附近的违章建筑。不久的将来,这里将由故宫博物院负责文物古迹的原貌复原。这意味着已经分隔了数十年之久的皇史宬南北两院将重新统一为一个整体。其实说起皇史宬,别说外地游客了,就连很多北京人,对于这处古迹都是不太了解的,甚至从名字上都不能确切说出“宬”的含义。今天就一起走进这个神秘院落,来了解一下这组建筑背后的故事。

嘉靖建皇史宬 曾藏《永乐大典》副本

嘉靖十三年(1534年),明世宗嘉靖皇帝基本完成了天地坛的改造工程。他先将在嘉靖十年就已完工的圜丘坛更名为“天坛”,又将方泽坛更名为“地坛”,这是天坛和地坛的名称第一次在北京城里出现。也就是在这一年,嘉靖皇帝开始在紫禁城东南侧兴建一座名为“神御阁”的建筑。其实这座楼阁的兴建几年前就在嘉靖皇帝的预算中,当时他认为诸如“祖宗神御像”(即现代皇帝画像)、“宝训”(皇帝的训谕编集)和“实录”(编年体史书的一种,专记某一皇帝统治时期的大事)都应该有尊崇之所,并且“宝训”以及“实录”还应该用坚硬的楮木重新书写一遍,并放置于石匮中储藏,但由于那时北京城正在兴建“天地日月”四座神坛,因此修建“神御阁”的工程暂时被叫停。直到1534年,他的这个愿景终于得以实现。

对于此项工程,嘉靖皇帝非常重视,他先是命内阁官员和负责此项工程建设的官员一起到施工现场巡视,之后他亲临工地,并提议这座新的神御阁要仿照南郊天坛的斋宫(皇帝祭天时斋戒之处)样式修建,采用“内外用砖石团甃(zhòu,用砖砌之意)”,也就是整体上采用砖石结构的样式,不用一根木头,以防止火灾。在实际施工过程中,嘉靖皇帝考虑到如果用石匮储存档案,可能会遇到夏天石头发潮而毁坏档案的情况,因此临时下令将所有石匮均改为铜制(也有一说为内部为木匮,外面包铜)。考虑到铜匮的容量问题,他还修改了原有的皇帝实录按照月份,即每月编辑成一册的成例,客观上讲这一做法也节约了很多纸张和人工的成本。

嘉靖皇帝之所以有如此考虑,主要在于此前用于储存档案的紫禁城文渊阁遭受火灾,焚毁了很多重要的典籍。为了防止火患,他干脆采取了全用砖石的一劳永逸之法。其实,这并不是他的突发奇想,在明初就有大臣提出了建造“石室”的说法,那是弘治年间,一位叫邱浚内阁大学士提出来的。他提议在文渊阁附近“别建重楼一所,不用木植,专用砖石垒砌为之,收贮繁要文书,以防意外之虞。”甚至他还构想了这座建筑的具体使用功效:上层用铜匮保存累朝实录和国家大事文书,下层用铁匮保存保藏诏册、制诰、敕书等项。但这项提议却被搁置了四十多年,直到文渊阁失火之后,才真正予以落实。

皇家建“档案馆”是有历史传承的,它沿袭的是秦汉时期的“金匮石室”制度。历史上第一个启用“金匮”制度的,当属汉高祖刘邦。《汉书·高帝纪》记载,汉高祖登上皇位后,“又与功臣剖符作誓,丹书铁券,金匮石室,藏之宗庙。”所谓“金匮”,即铜制的柜子;“石室”,就是用石头砌筑的房子,用以保存珍贵档案,既防火又防潮,可使保存时间更加长久。

此后,主持汉长安城修筑工作的萧何,在未央宫北面不远处修建了天禄阁和石渠阁,石渠阁为藏入关所得秦之图籍。天禄阁,藏典籍之所。两阁逐渐演化成汉代的国家图书馆和国家档案馆。此二阁的建筑一方面体现出汉代的图书档案工作达到了一个新的水准,同时也从侧面反映出汉代国家实力的强盛。直到清代乾隆年间,皇帝还将自己收藏的古代书画和古籍分别命名为“石渠宝笈”和“天禄琳琅”,足见其影响之深远。

东汉之后国家步入了长时间的动荡时期,图书以及档案的保存工作几乎停滞。隋文帝时期,国家统一后,在东都洛阳建立观文殿,下诏访求各类典籍,积累了丰富的藏书以及档案。

唐宋,由于档案制度的健全,管理工作井然有序,因此石室金匮这项制度逐渐淡出了人们的视野。比如,唐代时,弘文馆和崇文馆里藏有大量书籍。北宋初年,史馆、昭文馆、集贤馆这三馆藏有大量图书和档案,宋太宗时期,修建了新的三馆,并赐名“崇文院”,当时藏书量达8万多卷。后在崇文院里建了密阁,收藏历代名家书画墨迹。

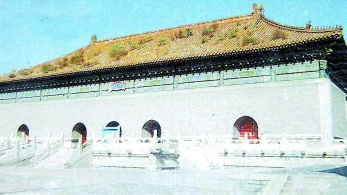

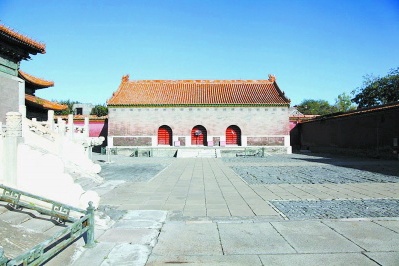

明代,随着皇史宬的兴建,标志着这项古制重新被恢复。皇史宬占地8460平方米,建筑面积3400平方米。主要建筑有皇史宬门、正殿、东西配殿、御碑亭等,四周围以城墙。按照“石室”的旧制,皇史宬以石头为主要建筑材料,正殿建在高1.42米高的石台基上,绕以汉白玉护栏。更独特的是,皇史宬的大殿,采用的是无梁的建筑风格,大殿屋顶为拱顶,南北墙厚6.4米,东西墙厚也达到了3米。

嘉靖十五年八月二十日,皇史宬正式投入使用。从前文可以了解到,皇史宬初建时,初命名“神御阁”。完工后,嘉靖皇帝决定专用该建筑存放皇帝的实录和圣训,而皇帝画像则另修景神殿恭奉,因此更名为皇史宬(chéng)。在取这个名字的时候,还有个小故事,据说嘉靖皇帝题写匾额时本想写“皇史藏”,因一时笔误写成“皇史宬”,在一旁的大臣张孚敬认为天子御笔不可轻易更改,最终将错就错,就以“皇史宬”为名。“宬”在词典中也被解释为古代放书的地方。

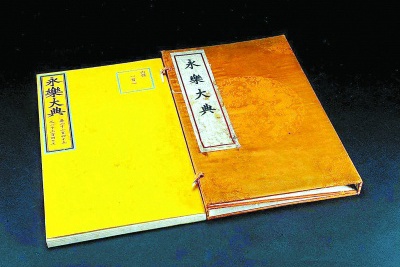

皇史宬建成后,这里存放过嘉靖版的《永乐大典》副本,这也算是皇史宬500年来最尊贵的一位“客人”了。可惜的是,《永乐大典》副本与它的原本一样,命运多舛。清朝雍正年间,《永乐大典》副本转至翰林院。等乾隆年间着手修《四库全书》时,才发现《永乐大典》已有千余册去向不明。光绪元年,副本仅存五千余册。1900年,翰林院失火,《永乐大典》残存下来的就更少了。新中国成立后,收集的《永乐大典》原本再加上副本,总共不到八百卷。

既然提到石室金匮,那么明代所建皇史宬内的“金匮”,到底是什么样子呢?从后来清代的记载中可一窥端倪。乾隆时期的《钦定大清会典则例》记载,用以存放实录的金匮“高四尺五寸,广四尺一寸五分,纵二尺二寸,楠木质,裹以铜涂金琢云龙纹,内贮格四”。但也有文人笔记说金匮为樟木制成。无论何种木材,外部包裹的却是真正的黄金。根据史料上记载的金匮大小来估算用金量,平均每一个金匮需要用到近1公斤的黄金,可见皇家对于这些档案的重视。

清代皇帝调整“金匮”布局

清朝入关后,皇史宬被原封不动继承下来,并将此作为保藏皇家档案之所,只是将门额的字形做了改变,改成了左汉右满两种文字合璧。而且清代除了在皇史宬保存实录、圣训、和玉牒之外,还另贮《大清会典》、《四库全书》等典籍以及一百多颗印信,两侧配殿还保存过内阁题本的副本。

另外,主殿内石台的布局有所调整。第一次是将明代的20座小石台改建成了前后两座较大的石台,根据记载,改建后的两台间距五尺二寸,前台距离南墙一丈三尺三寸,后台距离北墙三尺。两座石台东西各长九丈五尺三寸五分,南北宽三尺,高则是四尺六寸。到了嘉庆年间,又将两座石台改筑为一座大石台,这就是现在能看到的石台。这样改建完毕后,石台上就能够容纳更多的金匮了。

有意思的是,咸丰去世后,在摆放他的实录和圣训时,却发现石台就剩下两个空闲的金匮了,如果不对现有档案进行归并,咸丰帝的二十个金匮档案没有地方摆放,于是同治皇帝将乾隆、嘉庆、道光三位皇帝的实录金匮进行了归并,这才最终将咸丰帝的实录圣训放进去。同样在摆放同治帝的档案时,光绪皇帝再次对已有金匮进行了归并。根据记载,皇史宬内有高2米的汉白玉石须弥座,现存的一百多件雕云龙纹镀金铜皮楠木柜整齐地码放在上面,也就是所谓的“金匮”:其中明代20座,清雍正时增至31座,到同治时为141座,光绪时达到151座,到清末宣统年间,皇史宬内的金匮一共有153座。

除此之外,还有一个制度上的大调整,明代的档案入藏金匮后基本不再取出,“即辅臣亦未易索而读之”,也即是说明代这些档案具有一定的神圣地位,故而皇史宬门采用的建筑方式与坛庙或礼制性建筑的大门形制类似。而清代皇史宬则逐渐褪去了这道神秘的光环,逐渐演变为类似如今档案馆功能的建筑。国史馆的官员进入皇史宬查阅档案已经成为习以为常的事情,其余官员则通过打报告的方式,经过允许之后也可以入内查档。

不过除了查档官员以外,还有一些人能够每年都接触到这些珍贵档案,他们就是负责图书档案晾晒工作的人员。按照史料记载,明代每年六月初六这一天,例行要对皇史宬内的图书档案进行晾晒,由司礼监总负责此事。清代则改为每年春秋两季都会进行图书档案的晾晒工作,较之前代频率有所增大。

鲜为人知的是,石室金匮的最后一位使用者,竟然是民国第一任大总统袁世凯。他仿照清代秘密立储的制度,在西苑万字殿修建了一座石室,其中放置了金匮一座,里面则是“嘉禾金简”。其纸为金箔,即“金简”,其上以麦穗和禾苗为底纹,故名“嘉禾”。

金箔纸的上下端分别写有“兆民托命”和“民国万年”,中间则是袁世凯确定的三位总统候选人的名字,即黎元洪、徐世昌、段祺瑞。他规定“开选之日,由副总统或国务卿指任会员(选举会会员)十人,监视开启尊藏金匮之石室,恭领金简到会,当众宣布。就被推荐三人中,依九条之规定,投票选举。”黎元洪依照此程序宣布就任第二任大总统后,石室金匮制度也正式退出了历史舞台。

永陵明楼也采用无梁结构

前文提到过皇史宬无梁式的结构,是借鉴了天坛内的斋宫,其实,北京的无梁式建筑有不少。

首先要提的自然是天坛斋宫正殿。这座大殿面阔七间,采用我国古代最高等级的单檐庑殿顶的形制。上覆绿色琉璃瓦,以示皇帝对上天的尊崇。大殿面阔46.85米,进深17.6米,均采用无梁柱砖结构的拱券建筑,外部我们能够看到的斗拱,均为琉璃烧制,这样的无梁结构能够很好地防火。皇帝在祭天前于此斋戒,正中一间设置皇帝的宝座,是皇帝召见大臣的地方,旁边南北两间则是起居室和书房,最北侧和最南侧的房间则是皇帝斋戒的居室和卧房。

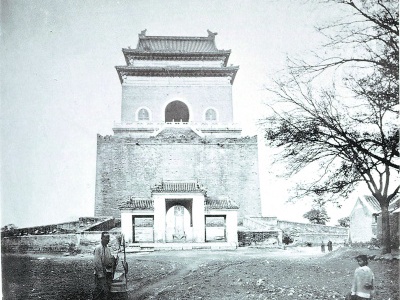

北京城中轴线最北侧的钟楼,也是一座无梁式建筑。我们今天见到的钟楼是乾隆十年(1745年)重建的,这次重建用了两年的时间,为了防止火灾,整体上采用了无梁的砖券结构,直至今日,当年的大多砖石构件都完好如初。

乾隆年间除了兴建了钟楼这座无梁式结构以外,还兴建了四座著名的无梁式琉璃阁楼,分别是北海西天梵境琉璃阁、清漪园智慧海、静明园泰钧楼和位于西山上原宝相寺内的旭华之阁。这四座无梁式楼阁均保存至今,但部分建筑保存状况堪忧。

明世宗兴建了无梁结构的皇史宬,而他的万年吉地——永陵,其中的明楼也采取了无梁式建筑,这座明楼历经四百多年风雨至今保存完好,其斗拱均用石头雕刻之后拼插而就,甚至连悬挂的牌匾都是整块石头雕琢而成的。正是因为明楼整体为砖石结构,质量过重,因此明楼下面的城台并没有开设券洞,登城梯道直接设置在方城前方的左右两侧。这种做法为后来的定陵继承。

就历史年代而论,北京地区较为古老的一座无梁结构,是位于顺义区东南二十里长山脚下顾家庄村东椒园庙的无梁阁。这座楼阁始建于元末明初,外观三层,内部为两层。其中下层内部为圆形的结构,在圆穹顶上有神像画,上层则为方形结构,绘有以黄帝传说为题材的壁画。无梁阁后面还有三开间无梁殿一座,当初亦有彩绘,可惜如今已模糊不清。无梁阁已于2001年被列为北京市重点文物保护单位。

补 白

明代东苑皇家建筑

在明代的宫城布局中,皇史宬位于明代的东苑。明代时,东苑也称为“南宫”。其大致范围包括今南池子周边地区。这里在永乐皇帝营建紫禁城之时,当时空场地比较多,甚至还有很多菜园果园。这里也是一个比较有故事的区域,景泰年间英宗皇帝被囚禁于此,复辟之后在此处大兴土木,于是在紫禁城的东南侧,又形成了颇具规模的“小南城”。

如今明代东苑建筑大多无存,惟有皇史宬非常完整地保留下来,后人只能通过资料,还原明代东苑的重要建筑。

明代这一区域主要有重华宫、小南城、洪庆殿等建筑群。其中重华宫按照明代史料的记载,“犹乾清宫之制”,东西两侧各有长街,西侧有宜春等宫,当时是年幼的皇帝子女以及妃嫔去世后的停灵场所。东侧则是供奉番佛(藏传佛教造像)的洪庆宫。重华宫后有中圆殿、后殿,总体上构成了如紫禁城乾清宫、交泰殿和坤宁宫的布局。这组院落之后,还有丽春门以及清和阁院落,这一组宏大的建筑在清代被多尔衮占有,改建为自己的王府。后来顺治帝夺回大权,王府再次被改造成喇嘛庙(乾隆时改为普度寺),据推测也正是在这一时期,明代的重华宫大部分建筑被拆毁,原有的宫殿楼台,都被改建为仓库或达官贵人的民宅。

南池子西侧,沿着太庙的东墙外,明代自北向南,分别有玉芝宫、环碧亭、乾运殿、飞龙桥、龙德殿等建筑。玉芝宫是嘉靖皇帝为自己的父亲兴献王兴建的祭祀用庙宇,本名“世庙”,后因兴献王被追封为睿宗献皇帝而更名为“睿庙”。嘉靖四十四年(1565年),睿庙东侧的廊柱旁生长出了一株灵芝,嘉靖皇帝大喜之下将睿庙更名为玉芝宫。玉芝宫大殿毁于明末清初,康熙年间的地图上,玉芝宫院落已经改造为“门神库”,在睿庙大殿原有基址上修筑了一座三开间的小殿宇“影神殿”,乾隆年间在此基础上,于大殿台基增筑影神殿的东西配殿各三间。一座大殿基础上可以兴建三座三开间的殿宇,足见当年睿庙大殿的规模之宏大。目前玉芝宫现为中国人民外交学会使用。

玉芝宫往南,则是英宗复位后陆续兴建起来的一片离宫别馆。其中最主要的殿宇为南部的龙德殿,其东西配殿则分别为崇仁殿和广智殿。宫门则依据五行的布局,东侧为苍龙门,南侧为丹凤门。这一带虽然从宫殿名称上尽显皇家威仪,但按照一些明人笔记中的记载,则是“隙地皆种瓜蔬,注水负瓮,宛若村舍”。

值得一提的还有龙德殿后面的飞虹桥(亦名飞龙”),这座石桥上的雕刻异常精美,按照明代的诗文记载:“中官三宝下西洋,载得仙桥白玉梁”,这些石雕应该是当年郑和下西洋时带回国内的。飞虹桥南北两侧各有一座牌楼,分别为飞虹和戴鳌,左右则各有一座亭子,分别为天光亭和云影亭。过了桥北侧便是人工堆砌起来的一座假山,名曰“秀岩”,山上建有乾运殿,殿宇东西则有凌云亭和御风亭,假山北侧则为永明殿,殿后为环绕在水中的环碧亭。英宗皇帝在兴建这一区域的时候特别注意绿化,“杂植四方所贡奇花异木于其中”,而且每到春暖花开的时节,他都要命宦官陪同内阁大臣在此赏宴。

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号