关庚先生是建筑师,建筑师擅绘图,于是把记忆中的老北京诉诸笔端。他生在北京,长在北京,工作在北京,对北京的爱是深入骨髓的,北京的每一步变化都牵挂心头。在他笔下,北京是“活着”的,是有生命的。退休前后,他出了两本书,一本叫《我的上世纪——一个北京平民的私人生活绘本》,一本叫《我的老北京——一个平民的私人生活绘本》,都是真正属于老北京的私人记忆。

作者:顾苹

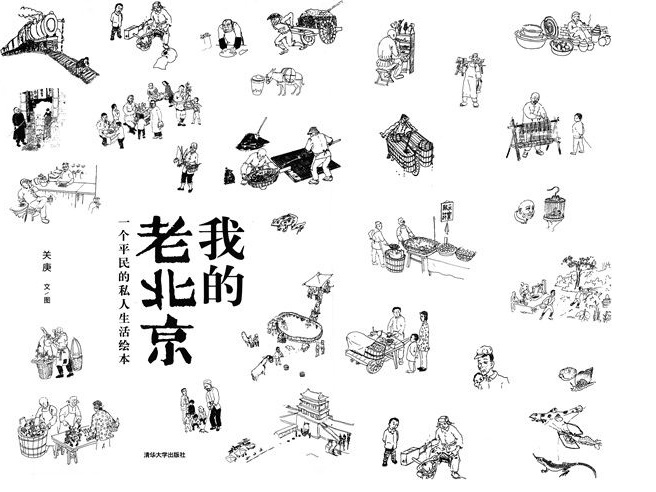

图片选自《我的老北京》 关庚著

最近十年来,史地文化书籍成为图书热点之一,尤其是伴随着向传统致敬,很多读者对富有传奇性、故事性的地方往事回顾表现出特别的兴趣,不少出版社因势而起,推出大量文史类图书。譬如北京,写北京、画北京、拍北京,出的书还真不少,但最令人欣赏的,是北京土著自己所写的北京。他们非常有别于仅仅深挖旧籍典故、拼凑名人故居的普遍做法,而是以生于斯、长于斯的亲眼所见和深切感受来写北京,绝非浮在文献之上者可比。

现行文史著作、旅游著作和地方文化著作中,有许多都非本地人所写。这虽并非不可以,但读者把这类作品看多了,便会发现,它们常常是史料搬家或传说搬家。而在朝阳门内胡同里长大的关庚先生所写的绘本却绝不是那样,书里说到的那种老北京生活和老街坊命运,点点滴滴都来自真实的生活而非书本,最难得的是细节,那绝不是旧有文史典籍中所收录的。他自己来为自己的文章配图,文与图来自同一人的记忆和情感,融合度无法超越。

关庚先生是建筑师,清华大学的老毕业生,建筑师擅绘图,于是把记忆中的老北京诉诸笔端。他生在北京,长在北京,工作在北京,对北京的爱是深入骨髓的,北京的每一步变化都牵挂心头。在他笔下,北京是“活着”的,是有生命的。退休前后,他出了两本书,一本叫《我的上世纪——一个北京平民的私人生活绘本》,一本叫《我的老北京——一个平民的私人生活绘本》,都是属于自己画自己的老北京私人绘本。

他写得也好,画得也好。不是所有在北京生活的人都清楚老北京的样子,清楚老北京的人不是都能写作,而又清楚又能写的人却不一定能画,但是,本书作者却是三者聚于一身。

关庚1939年出生在北京朝阳门内胡同中的一座宅子里,他是在新鲜胡同小学读小学的,那所学校送走一批又一批北京孩子,于今犹存,台湾作家李敖也是那所学校毕业的。关庚先生在书里写到、画到围绕那所老学校发生的很多有趣的东西,那些远去的作者的同学、家长和往事,能勾起很多人对自己曾经生活的回忆。令人解颐的、令人唏嘘的、令人深思的,一切都栩栩如生,如在眼前。

1964年,关庚毕业于清华大学土建系,这使他比一般北京人更能零距离地感受北京城市面貌的变化过程,他的几十年职业生涯是与北京的大街、胡同、楼宇紧连在一起的。他先后参加过北京一系列大型建筑的施工工作,参加过新华社、同仁堂、人民大会堂维修改造,参加过王府井东方广场和国家大剧院等工程建设,他退休前参与的最后一个工程,是给国家大剧院做工程监理。

他的职业使他比别人更敏感于城市的变化和发展,而他的年纪和文化功底使他更便于用文图双美的方式记录以往的岁月。关庚先生以老人之心追述生他养他的北京东城朝阳门一带的风土人情,让读者看来犹如面对其人,跟他一起重回过往时光。

关庚生于民国时期的北平朝阳门,老北京口中称为“齐化门”。齐化门这名打元朝起就这么叫着,一直传到今天老北京的口中。齐化门内有个欢畅大院,老关家就在那里。关庚先生把自己在那一带几十年间的生活经历,用图画和文字再现出来。他回忆老北京,回忆自己幼时的生活,回忆曾经每天走过的每条胡同,更重要的是那些人,邻居、老师、同学以及胡同里做小生意的各色人等,他们命运和性格各异,他们在老北京生活、长大、失散、死去。他们是老北京文化的组成部分,缺了人,文化将成为死物。

一个人带起一片地面,带起一群旧京人物,关庚先生写出了一片街区的《史记》、一个人的老北京《清明上河图》。

关庚著作的独特价值还在于,他以建筑工程师的绘画功底和敏锐观察力,自己为书作画配图,文与图十分融合,200余幅手绘图片生动传神,非常具体地展示了童年老北京的生活和从民国进入新中国的变化发展。他充满感情地为老北京朝内地区底层人物立传,描摹日常生活细节,原汁原味,具有难能可贵的亲历感和真实性,散发着独特魅力。他把老年间许多行当又写又画地再现出来,卖小金鱼的、卖黄土的、卖熏鱼儿的、打鼓儿收旧货的、卖芸豆饼的、摇煤球的、卖盆的、糊棚的、卖凉粉的、磨刀的、吹糖人的,如此等等,都是老北京街巷里的故旧风土。仅仅几十年,社会变化太大了,许多景象已经风流云散,关庚先生把它们永远地留在纸上。

关庚先生在写第一本书的时候,还在中国大剧院做工程监理,那时他已接近退休年龄,可以说,那是老先生职业生涯的最后一站。八点上班,他总是提前一小时到岗,先写上一段,画上图画,两者相配。然后,稍息片刻,开始一天的工作。第一本书就是这样完成的,那期间,祖孙三代的往事都到笔端,故去的人,远去的事,在他笔下重来人间。很多事情,后来人仅凭想象是不会知道究竟的,譬如民国北京的风土人情细节,街市商家小铺的平淡日月,五行八作的劳动情景等等。不看他的书,你想不到那时的警察每日出操的时候居然是光着上身的,开棺材铺的三大爷因为腿脚有毛病,走路有点斜,别人会给他起一个那么形象的外号“墙里钻”。说起外号,书里不少人都有,俏皮得很,那也是一种民俗文化。书中金鱼胡同口东天义京酱园少掌柜因为脑袋长得有点长,就顺势得了“大酱萝卜”的外号,“大酱萝卜”有一天结婚了,媳妇身形浑圆,有人就给起了个外号叫“苤蓝”——这外号都没离开咸菜行业。

他写了新鲜胡同小学,也写了二十四中,那是建在昔日王府中的学校,有假山、鱼池和游廊,西花园荷花池畔还有四面玻璃窗的亭子,学校把那里作为上图画课的地方,上中学的关庚还在那儿学过。数学老师是旗人,单弦唱得好,上课时也常给学生们来一段,弄得孩子们也都学会了。

他写大饭店,写小酒馆,也写“零嘴儿”——小食品。很多如今已不多见的旧京小食品在他笔下都重现身形,老北京人看了当会心一笑,想起自己的旧时生活。他当然忘不了旧京五行八作,各种行当和那时胡同深处的小贩叫卖都在他的描绘之中。

他当然在很多方面也写了他自己。他写到、画到自己的老伴,他温情地回忆了自己的恋爱经历,画中很有趣,一位大辫子姑娘迎面走来,双手叠在前面,拎一只买菜篮子,很矜持的样子,对面的小伙子不用说,是关庚先生自己了,提包在手,脸朝向姑娘。那是在朝内小街口,姑娘先叫了一声“胖子”,关庚才上前与这位叫“小妮儿”的姑娘答话。小妮儿是关庚一位要好同学的表妹,以前只是见过,此番街头偶遇,成了他们终生厮守的开端。

如今,“胖子”和“小妮儿”已经牵着手走过无数“小街”,在北京老城一个宁静的家属院里,老两口安稳度日。黑发变成白发,老院变成楼房,不变的是柴米油盐的日子,是相濡以沫的深情。

(原标题:关庚:老北京绘老北京)

搜索

复制

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号