阎村东站

因紧邻阎村而得名

阎村也称闫村、沿村。《名镇阎村史话》称:“明初这里为永丰里屯,永乐年间有涿州八户阎姓人家来此定居,遂称阎村。”阎村东约一里许是现在的良乡地域,再向东即房山区政府所在地。良乡过去又称盐沟,因村附近有盐沟而得名。后来,阎村随着人口的增加和村落的扩展蔓延,逐渐变成了“前阎村”、“后阎村”。

阎村得名的另一种说法是因早年间村中有一条很宽的河沟,村落因位于沟沿两侧而称“沿村”,以后村子被析为三部分,位于南侧的称“前沿村”,位于北侧的称“后沿村”,位于东北侧的称“东沿村”,又因阎姓始居于此而称“前阎村”、“后阎村”和“东阎村”,曾同为大紫草坞乡自然村,今属阎村镇。

紫草坞站

因历史上盛产紫草而得名

紫草坞村于辽代成村,因出产中药紫草而得名。该村村名曾几度变化,初名紫草村,金代称大紫草房,明代称紫草务、紫草坞,清代称子曹务。“务”是古代管理贸易和税收的机构,宋辽时期州县多置“务”。“坞”乃土堡、小城,或指四面高中间低的谷地。

随着人口增多,村落不断扩大,紫草坞村又分为大紫草坞村和小紫草坞村,沿袭至今。大紫草坞村地处平原,地有沟坎,早年间紫草繁盛。紫草别名山紫草、紫丹、紫芙、地血、鸦衔草等,为紫草科紫草属植物,多年生草本,具有凉血活血、清热解毒之功效。每至秋后便有房山、良乡及附近村落的药铺派人到此采收紫草。

阎村站

因紧邻阎村镇政府而得名

历史上阎村镇原属良乡县,仅西部数村属原房山县。50万年以前,镇西南10余公里处的周口店龙骨山一带已有人类栖居,周初开始设置行政建制,镇东南5公里的琉璃河所辖的董家林一带成为燕国始封地的都城,古称燕中都。元、明、清、民国直至上世纪五十年代隶属良乡。1949年以后,房山、良乡两县均属河北省通县专区。1958年两县合并为周口店区,良乡由县改镇,1960年周口店区改名房山县,归属北京市。1958年成立良乡人民公社时,下设大紫草坞管理区,1961年改称大紫草坞人民公社,因驻地为大紫草坞得名。1983年又改为大紫草坞乡。1995年撤销大紫草坞乡,成立阎村镇,因镇域有阎村而得名。

星城站

因燕化居民区而得名

星城为上世纪九十年代建成的燕化居民区,北部紧邻大董村。大董村早在唐代就已成村,名为董村,因姓氏而得名。后分为大董村和小董村两个村。因地处平原地带,土地肥沃,历史上以农业为主。

星城是为解决燕山石化原住宅区与生产装置区交错、安全隐患严重、居民必须搬迁而建设的住宅小区。始建于1993年10月,选址于房山区大紫草坞乡(今阎村镇)南梨园和开古庄区域,后改称“燕化星城”。1996年12月成立星城街道办事处,此后这一地区泛称“星城”。

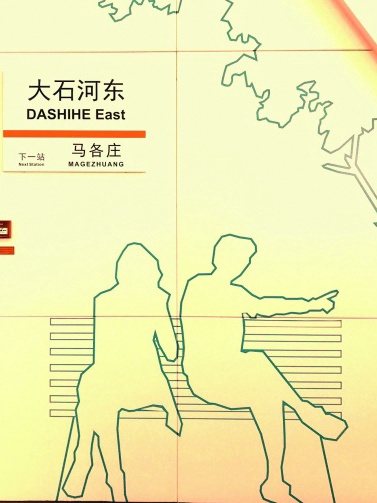

大石河东站

因地处大石河畔得名

大石河是房山区贯穿南北的第一大河,为海河流域大清河水系北拒马河支流,发源于房山区霞云岭乡堂上村西北,先后汇聚了诸多泉水及河流,流经房山平原地区8个乡镇,沿河两岸有村庄近60个,流域面积达1280平方公里,占全区总面积的三分之二。战国时期大石河称“绳水”,西汉时改称“圣水”,隋代因其流径防(房)山脚下遂改称“防水”,唐代复称“圣水”,五代时改称“石子河”,金代因龙泉为其源头之一改名“龙泉河”,至清代未变。民国时期,改称“大石河”。因系琉璃河的上游,所以也泛称“琉璃河”,故清代《日下旧闻考》称:“大石河自宛平(县)柳林入房山境长草(操)村,东南归琉璃河。”

千百年来,大石河不仅滋润了两岸的肥田沃土,还为水上行船、漕运货物提供了得天独厚的运输条件,故有房山“母亲河”之称。

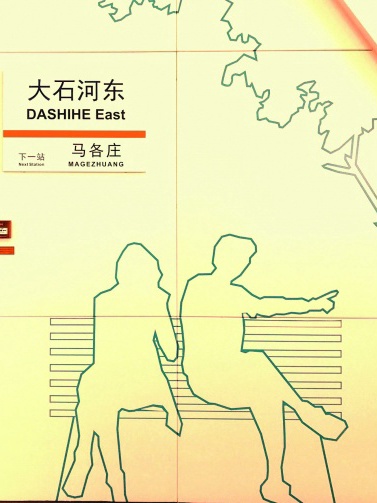

马各庄站

因最初有马姓人家定居而得名

马各庄村隶属房山区城关街道,明以前成村,最早因马姓人家定居而得名。西北是羊头岗,东北为大董村,西面为饶乐府,南邻瓜市村。据传最初的村民为明永乐年间从山西移民而来。村落地处大石河西岸平原,呈长方形。西有小马各庄,原与马各庄为一村,后因丁家洼河洪水泛滥,村子被淹,一部分村民搬迁河西,原来仍称马各庄,后称小马各庄。如今村落已拆迁,村民迁至新建小区。

饶乐府站

因“土地富饶”村民“安居乐业”而得名

饶乐府村元代前已成村落,村名的由来有两种说法。其一是因这里土地富饶肥沃,村民安居乐业,故名“饶乐府”。其二是与唐代塞外饶乐都督府侨治于此有关。《房山史话》称:今“饶乐府”之名来源于唐朝的饶乐都督府,或为唐政府在奚人争斗时,撤回安置了饶乐都督府的人员于现地,故名之,简称“饶乐府”。或为来唐贸易的奚部商人把驻地叫做家乡的官府,称之为“饶乐府”。饶乐府东邻马各庄,东南为瓜市村,西南为北市村,北邻丁家洼,村域呈长方形,主街呈东西走向,上世纪九十年代有村民600余户,以农业生产为主,属房山区城关街道。

房山城关站

因地处北城关旧址而得名

房山城最早叫万宁城,金大定年间为奉山陵,始析良乡、范阳、宛平三县边地,置万宁县。遂建万宁城,原是土城,城墙高丈余,四周长四里有余。四面各有城门一座:东门称“朝曦”;南门称“迎恩”;西门曰“仰止”;北门曰“拱极”。金明昌二年(1191年)改万宁县为奉先县。元至元二十七年(1290年)“奉先”改称“房山”,并在原基础上扩建。《房山城垣沿革纪略》记载,“西门额曰‘揽秀’”,或许是改后的名称。明弘治年间城墙又增高加厚,然仍是土墙。明隆庆年间因“房山为京师首善之区,宜缮城以卫之”,故将土城改建成石城。到了清代,房山城又几度修葺。清顺治十一年(1654年)山西人毋配坤任房山县令,曾捐出俸银百余两,并号召全县绅商捐资,百姓出力,修葺城墙一百二十丈。清道光二十七年(1847年),县令李图复修城垣,并增筑城门瓮城。

上世纪五十年代末,城垣陆续拆除。到九十年代完全消失,城关也名存实无。1998年11月房山区治所由该城迁到良乡,其故址被称为老城区。

燕山站

因地处燕山脚下而得名

燕山站初名“燕化站”,“燕化”为“北京燕山石油化工公司”简称,始建于1967年,初称“北京石油化工总厂”,因地处燕山脚下,1979年更今名。

从地理角度来说,燕山有大小燕山之分。所谓“大燕山”即北京北部的燕山山脉,命名较晚。从潮白河谷一带向东延伸成一弧形,一直可达渤海之滨,是东北和华北的天然屏障,北京的军都山即为燕山山脉。而所谓的“小燕山”,也称“古燕山”,位于房山城关街道与燕山办事处西北,亦即大房山,“燕化”之名即由此而来。据《古今燕山》记载:“周武王封召公奭于北燕,地在燕山之野,故国名取焉。北燕位于董家林村一带,这一带的山只有大房山。所谓‘燕山之野’,就是‘大房山下的平原’……燕山为房山之本名。”可见,“燕化”所倚临的大房山古代即称“燕山”。

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号