胡春萌

古代的艺术之美在今天如何发挥自己的魅力?传统的技艺在当今的课堂里如何吸引学生的目光?沉淀千年的东方生活智慧如何与日新月异的现代节奏产生共鸣?

日前,寻匠取法2017·天津“非遗与生活”新作品双年展在天津市河东区棉三创意产业街区开展。非遗传承人与青年艺术家和观众共聚一堂,交流探索非遗传承的现代化之路。

在现代生活器具上展现传统之美

在此次展览中,来自天津市55个市区级非遗项目,2个大学传承人研培计划成果项目、大学合作创新设计成果和甘南、长春文化合作城市的近千作品参展。

在示范融合单元展区,汇聚了我市国家级非物质文化遗产项目中的传统美术、医药和技艺类的佼佼者,他们推出的创新产品引发了人们对“传统工艺振兴计划”的思考。

在展区内,一组创意文具和日常生活用品吸引了大批观众驻足,这组产品包含笔袋、书签、信封、水杯、购物袋等,以年画图案和传统衣着纹饰为灵感,由木、竹、瓷、丝绸等材质打造。产品实用性很强,独特的艺术风格又让其为生活增添了一分东方情调。

这组作品是艺术家卢莹与天津杨柳青画社、天津老美华集团合作推出的,谈及创作过程,卢莹表示:非遗项目的衍生产品设计,其难点在于要不断考虑大众的审美,因为目前这些作品的定位是“可以回归大众的文化产品”,所以产品怎么去做,大众怎么理解,必须调和二者之间的关系。在设计上,也要考虑如何保存传统的味道,要保留能够传递其核心精神的信息和元素。以杨柳青年画为例,一方面,过去年画是有使用价值的,那么过去人们为什么用?使用习惯如何?这些都关乎产品开发的重点。但是如果我们只是保护这种传统的形态,那么它生存发展的空间就会受到局限。另一方面,我们要考虑现代人的生活方式,让传统的东西与当今的生活方式重新结合,让它回归到当下的生活。当然,每一件新产品的开发都会伴随着争议,甚至评价出现两极分化。但这对工作是好事,只有这样我们才能参考更多的反馈意见,将设计开发深入下去。

天津市文广局非遗处处长李茁表示:我们希望这次展览可以吸引更多人去思考非遗项目如何适应新生活?思考如何找到“新”?在新的生活环境下,很多非遗项目的产品,其材料、结构、技法依然是遵循传统的,但是其整体造型和包装、未来发展方向,都需要适应新的生活方式。我们希望非遗传承人去创造出更多的新作品,来符合各个层面的消费需求。此外,我们也希望推新人,不单包括新的传承人,也包括来自大学、社会等各个方面的,对传统艺术有所思考的新青年,他们对非遗的传承、传统艺术的发展有着独特的思考和实践。这次展览还开辟了“静心手作一小时”活动,就是希望通过这种体验让更多人思考非物质遗产传承的内涵是什么。

用传统技法展示现代题材与意识

在泥人张彩塑的展示台,大大的“梦娃”照片展示着泥人张彩塑在现代题材与传统工艺结合上的探索。从2013年起,“中国梦”公益广告让泥人张彩塑“梦娃”的形象在全国家喻户晓。

展台前,泥人张彩塑工作室工艺美术师赵阳正在进行着一件钟馗像的创作,在他看来:非遗的传承首先要打破过去那种小圈子的模式,要让更多人参与进来。一个项目被列为非遗保护项目,这不是终结,不是目的。被列为“非遗项目”,好的一方面是得到国家重视,但从另一个角度来看,它濒临失传才会被认为需要保护,国画、雕塑、油画等艺术形式为什么没有人提倡要“保护”呢?因为不需要,它有的是人去传承,不会断了根。泥人张等很多传统艺术,需要向很多现代艺术门类的传承发展模式学习。非遗进生活,就是要让它走到更多人的视野中去,让更多人能够接受它、喜欢它从而发展它。

谈到泥人张彩塑的艺术现代化,赵阳表示:“梦娃”就是一个现代化的产物,如果泥人张只是死守着传统题材,那么就不可能出现街头巷尾的“梦娃”“少年强中国强”“大爷的中国梦”系列作品。非遗传承要本着传统与现代两手都要抓的原则,一方面传统风格、传统技艺要继承,另一方面是与时俱进、贴近当代生活、契合当代意识的作品也要大胆开拓。

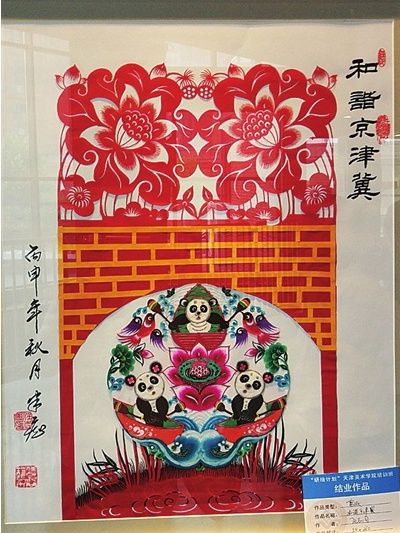

在此次展览中,天津美院“非遗传承人群研修研培计划成果展”展出了参加研修的非遗传承人群的新作品。其中,三只憨态可掬的熊猫出现在名为《和谐京津冀》的剪纸作品中,抱着鲤鱼的大头娃娃摇身一变成为可爱的抱枕,而传统年画中的娃娃则开上了小汽车……新题材、新形式、新创意,让古老的非遗项目有了现代落脚点。

天津市非遗保护中心副主任杨文表示:非遗项目的技艺技法在传承过程中是不断改进的,这与保护是不矛盾的。现在我们有一个错误的观念,即非遗是博物馆里陈列的东西。实际上,非物质文化遗产既然是非物质的,就不是我们能够在博物馆里展示和收藏的展品。展品制作和产生的过程,才是非物质文化遗产,它是活态的。我们这次设置了大量的体验参与环节,就是为了让更多人理解非遗传承的核心——今天,我们提倡“工匠精神”,就是精益求精,静静地去钻研创造的精神,这正是我们传统文化所包含的精神和理念,也是非遗传承中很关键的内容。

用现代方法传承东方思维与智慧

很多非遗项目面临着传承难的问题,近几年,社会各界也探索了不少现代化的传承模式。

“文化部教育部中国非遗传承人群研修研培计划”天津美术学院培训班班主任曹永正老师介绍:文化部和教育部2015年开始试点,利用高校资源对非遗传承人群进行培训,争取让他们得到理论基础、学养、眼界方面的提升。2016年开始,天津美术学院启动了这项工作,目前开展了泥人张彩塑、杨柳青木版年画和剪纸艺术项目的相关普及培训。培训对象不仅限于传承人,还包括从事与非遗项目相关工作的一些从业者。培训课程分为三块:一、基础理论,例如非遗方面的法律法规、政策信息、相关非遗项目的历史文脉、艺术理论等,让学员了解其所从事项目的历史艺术本源和特色;二、专业课程,技艺技巧的演示讲解,加深核心技艺和绝活的交流和对相关理论的理解;三拓展课程,现代美术原理、创意基础、衍生品设计等,让学员打开思路。

提到非遗传承的现代化、生活化,曹永正说:非遗传承是见人见物见生活的,非遗传承的主要因素是人,每个人生活的环境不同,他的技艺是有自己特点的,这就涉及技艺如何与当代生活结合的问题。非遗传承不能固守着师傅带徒弟留下的那点儿技艺,那个技艺在它出现的年代是有优势的,但是放在当下,就显得“不够用了”。这个时候,传承链条就要更丰富一点儿,高校的角色就是教师傅所不能教。高校希望通过培训,能够让传承人找到自信,认识到所从事的非遗项目的特色和文化艺术价值。此外,目前非遗需要创新,但是却又必须坚持其本、万变不离其宗,那么这个“本”“宗”是什么,高校要加强这方面的学术研究,更需要让非遗传承人群从理论上明确这一点,而非只是停留在感性的认知上。比如,杨柳青年画为什么区别于其他年画或是国画?就是它独特的色彩系统和造型系统,如果在创作的过程中改变了这两点,那么杨柳青年画的味道就没有了。

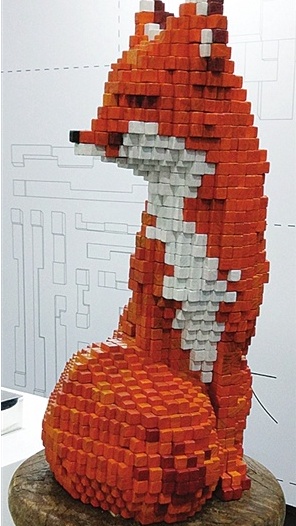

此次展览的特邀观察单元,还邀请了北京、浙江、江西、山西、四川及本市的8位青年艺术家,以传统手工艺的技术观察为切入点,解读中式传统民艺材料:面、铁、竹、布、木、瓷。可爱的狐狸、恐怖的骷髅、抽象的人体……艺术家郭飞以榫卯结构创作的木质艺术作品,让人们对中国传统榫卯工艺的应用有了更多的想象。

郭飞的创作灵感来自鲁班锁:“开始接触鲁班锁等榫卯结构的玩具后,我意识到这种结构的变化是无限的,它是我国先人智慧的体现。但是我在与人分享的过程中发现,很多人对榫卯结构的认识很浅显,甚至不知道鲁班锁,一般人印象中的榫卯结构就是古代建筑、明清家具等。我希望更多人能够了解它,于是我就开始研究它,希望能将榫卯应用到更多的创作中来。有一次我想,榫卯对现代很多中国人来讲,是一个文化符号,如果把它的文化意义剥除,那么还剩什么?一种拼装结构和连接结构,是构建和固定的结构。从这方面想,我仿佛捅破了一层窗户纸,那么榫卯可以有非常多的运用领域。榫卯工艺的传承,它不应该只是作为一种文化符号和技艺的传承,实际上,它是我们祖先的智慧的传承,是我们祖先认识自然、顺应自然、利用自然的智慧。我们习惯用钉子螺丝连接器物,只是近一两百年的事情,榫卯是在发展中被我们淡忘的智慧,这才是真正的中国文化所在,也是最需要我们在发展中重拾的思维方式。”

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号