■赵武平

编辑前言

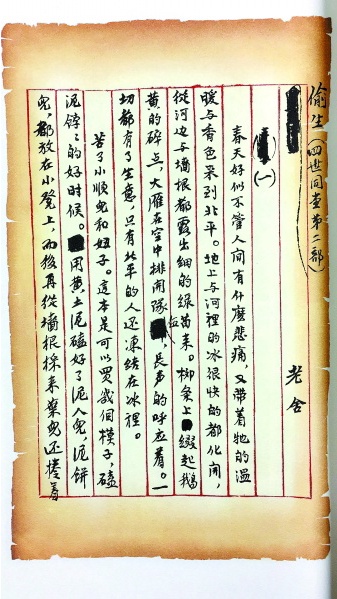

作家老舍《四世同堂》英译本的重新发现,已经成为近两年出版界一件瞩目之事,而今年的《收获》杂志第1期,更是因为刊登由上海译文出版社副社长赵武平回译的小说《四世同堂》第三部《饥荒》后半部,一时洛阳纸贵。该刊以50余页、10余万字“原貌恢复”了这部“残缺”数十载的文学著作,被相关媒体认为是《四世同堂》终迎“完璧”。关于这个英译本的重新发现,以及对缺失部分的回译过程,虽然译者在各种采访中已经说过一些,但是,终不及自己写来,能还原其中的曲折与丰盈。“人文版”将分两期刊发译者文章,详述发现失落的版本之始末,并讲述回翻过程中,如何依循老舍写作时的语境,对小说语词近乎考古式还原的甘苦。

十月一日纽约。”

然而,不知出于何原因,或者受谁干涉,《饥荒》的后半部,最终未能发表。在致《四世同堂》日译者铃木择郎和桑岛信一的信(一九五一年十月十五日)中,老舍说:“需要对《四世同堂》全部加以修改,因此第三部不宜发表。何时能着手修改还不知道。现在工作繁忙,无闲暇顾及。这实在对不起各位,但也无奈。”及至“文革”,老舍被抄家后,《饥荒》手稿散佚。此后,再也无人能说清,此书原貌到底如何。

幸运的是,时隔六十五年,这个令人困惑的疑问,终于在哈佛大学有了解答的可能,那就是浦爱德档案中的《四世同堂》英译文稿,包括了完整的《饥荒》译稿。(下转34版)

两年前的夏天,夏志清《张爱玲给我的信件》在武汉出简体字版的时候,我刚好也在哈佛大学,找出他写给老舍译者浦爱德的一通信札。从抬头能够看出,此信的转交者,是位于纽约第三大道七五〇号的哈考特-布瑞斯公司,也就是《四世同堂》的美国出版社。

这是一封从未发表过的信,确切地说,是一封文学求援信。信以英语写成,打印在纽约州立大学教育学院信笺上,落款日期为一九六〇年八月四日,距《四世同堂》在美面世已有九年。他当时已至波茨坦的纽约州立大学英语系执教,还在为次年三月出版的《中国现代小说史》做扫尾工作。在此信札之中,夏氏对“亲爱的浦小姐(Miss Pruitt)”谨慎而又诚恳地说:

带着浓厚的兴趣,读过The Yellow Storm以后,我才得以明白,此书是老舍(舒庆春)自一九四六年起在上海出版的,由三部分构成的《四世同堂》之删节版。

我的论著《中国现代小说史》,今冬将在耶鲁大学出版。我看过这部小说分别以《惶惑》和《偷生》为名的第一和第二部,但没有见过第三部《饥荒》,似乎所有美国大学图书馆也均无此书。因此,我想求助于您。我相信,您是《四世》的译者,手上应有一部《饥荒》,而且译书时候会经常用到。我故而冒昧请教,不知可否赐告您所用此版《饥荒》出版者的名字,以及出书时间和地点?如蒙惠示,我会感谢不尽,因为这个信息,将使拙著之参考书目更臻完善。我看过该作品一九五〇至五一年,在上海《小说月刊》的连载,但全部内容仅限于此。

此外,我还想知道,能否劳驾您,把自己的《饥荒》,借我使用一周左右?身为现代中国小说史研究者,无以通读原著,只能仰仗您的Yellow Storm,来了解《四世》后续的故事情节与人物发展,我深感愧疚。您的善意,我将铭感不忘。

夏札附于浦爱德档案之中,现存施莱辛格图书馆。就档案本身来看,不能确定浦爱德曾经有过回复。但据夏氏之后的老舍评论,不难推断完整的《饥荒》,最终还是与他无缘。因为,在《中国现代小说史》中,他视《四世同堂》为“大大失败之作”,并责其“视景”是狭隘的爱国主义(在结尾的时候,还稍稍渗进了一点自由国际主义的色彩),所凭借的基础并不完全可靠;受其影响,甚至连费正清主编的中国通史,也沿袭成说,对之误加断言:“战争刚结束,他就开始一个雄心勃勃的创作规划,写一部题为《四世同堂》的三卷长篇小说,但未能全部实现。”(李欧梵《文学趋势:通向革命之路,一九二七至一九四九》,见《剑桥中国史》第十三卷第九章)但是,这些评价也情有可原,毕竟论者看不到《四世同堂》全书,也想不到《饥荒》英译稿仍完好存世,而其结尾亦同一九五一年版The Yellow Storm 全然两样。

一如夏氏所言,《四世同堂》的前两部和第三部之前半部(在一九四五年所写《四世同堂》“序”里,老舍以“段”代“章”,说依照计划写来,第一部为三十四段,后两部各为三十三段,最后合在一起,全书一百段),先后在重庆《扫荡报》“扫荡”副刊(一九四四年十一月十日至一九四五年九月二日连载《惶惑》),《世界日报》“明珠”副刊(一九四五年五月一日至十二月十五日连载《偷生》),和上海《小说》月刊(一九五〇年五月到一九五一年一月连载《饥荒》前二十段)发表。

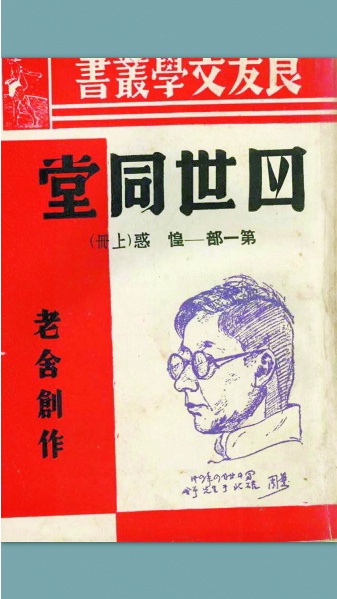

其间,一九四六年一月《惶惑》(上册),作为赵家璧编辑“良友文学丛书”新编第一种,以《四世同堂第一部:惶惑(上册)》之名(一九四五年五月重庆付排),由上海良友复兴图书印刷公司印行。三月,《惶惑》(下册),以《四世同堂第一部:惶惑(下册)》为名(一九四五年五月重庆付排),由上海良友复兴图书印刷公司印行。十一月,《偷生》以上、下册形式,由上海晨光出版公司印行(每册定价国币四十元),增加后记一篇。出国已逾半年的老舍,在这篇后记里,谈了前两部的出版经过。他说:

“本书写成于重庆,即交给良友公司发行,但该公司以种种关系到胜利后半年才在上海印成书,而初版售罄后,也未见再版。现在良友公司的营业尚未恢复,我已向他们将过去所有该公司初版之《赶集》《离婚》及本书版权按约一律收回,而本书纸型也由我备价购回,交晨光公司出版。本书在良友出版时原名《四世同堂》,其实是《四世同堂》的第一部,现在第二部《偷生》也已交晨光公司同时出版,所以这第一部改名为《惶惑》,连同将来出版的第三部《饥荒》,全书总名还是称为《四世同堂》。老舍三十五

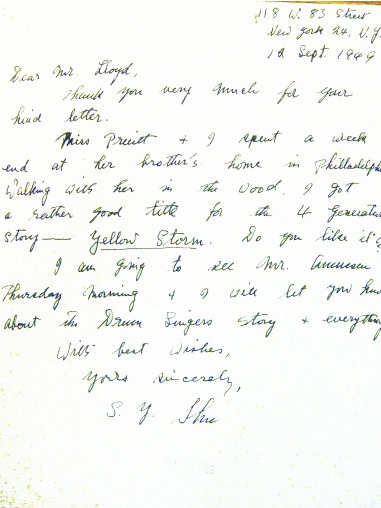

老舍报告经纪人谈跟浦爱德定名《四世同堂》译名的信。

赛珍珠及其第二任丈夫出版家沃尔什。

翻译《四世同堂》时的浦爱德。

(上接33版)

浦爱德档案里的老舍

四年半前的早春,南京的一个赛珍珠纪念会,引我注意到“红色留学生”谢和賡王莹夫妇,和赛珍珠与乔志高等人,在一九四五年前后,曾安排老舍和赵清阁合作之《桃李春风》在美国翻译和演出。这让我想起,多年前在天津看到《老舍书信集》说,老舍在美国的档案,因代理人戴维·劳埃德后人捐赠,藏在纽约哥伦比亚大学图书馆。受体例限制,老舍信札以外,其他关联信件一概失收。由此,我萌生了用老舍英文档案,续编《老舍美国往来书信集》之念。

二〇一三年五月,我会同好友王海龙先生重返哥大,到几年前读书的新闻学院近旁的巴特勒图书馆古籍善本部,在劳埃德所藏老舍档案中,看到老舍同赛珍珠和浦爱德,围绕《骆驼祥子》、《离婚》和《四世同堂》翻译所留下的许多信件。但是,与《四世同堂》有关的内容并不齐全,更多的资料保存在哈佛的浦爱德档案中。从施莱辛格图书馆官方网站展示的馆藏目录看,浦爱德档案不仅有老舍其他未刊信函,而且还包括浦译《四世同堂》全稿。

几个月后经友人引荐,我致信哈佛燕京图书馆马小鹤先生,再次得到确认:《四世同堂》译稿果然仍在哈佛施莱辛格图书馆。不久,等我在耶鲁大学的出版研究课结束,就于二〇一四年七月二十八日,从纽黑文转至麻省剑桥后,等不及马先生的陪同,就在旅舍搁下行李,直接赶到图书馆所在的拉德克利夫学院。

在随后的一周,经过施莱辛格图书馆的配合和授权,我先后调阅到编号为MC465的十一盒浦爱德档案,细致研究了分装在编号为53-55的常规档案盒中,标有《四世同堂》(“FOUR GENERATIONS IN ONE HOUSE,1945-48”)说明的数百页材料。

按照图书馆的归纳分类,《四世同堂》档案分两部分:其一为全部译稿;其二是同翻译和出版相关的通信、笔记、卡片和零稿。

(一)译稿

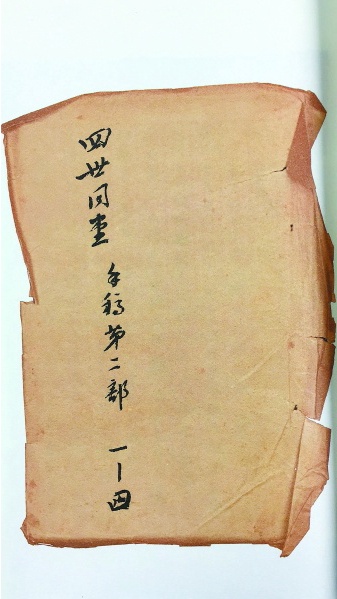

《四世同堂》英文译稿,冠以“FOUR GENERATIONS IN ONE HOUSE”之名,打印在相当于A4纸张大小的、薄近透明的白纸上;文稿按先后顺序,每两章,或三到五章,整整齐齐分组装于三十个乳黄色的文件夹内。译稿有三部分,即第一部(Book I)和第二部(Book II)的初译稿(编号1327至1345,均为三十二章),以及初译稿若干零页,稿面上有繁密的改动笔迹,字体潦草,难以辨认;第二部另有一份修订誊清稿,篇幅从三十二章缩至三十一章(编号1346至1350);以及第三部(Book III),也就是《饥荒》的译稿(编号1351至1356),共三十六章。

由此可以推断,《四世同堂》全书实际上的篇幅,不是原来老舍设想的一百段(章),而是一百〇三段(章)——这实在是一个引人兴奋的新发现。

(二)信件

劳埃德一九四八年七月八日讨论三方合同补充修订内容,附以合同修订条款数页的来信,以及他(代理人)、老舍(作者)和浦爱德(译者)共同签署的《四世同堂》英译版权代理合同;哈考特公司编辑丹佛·林德里一九五〇年十一月二日来信,以及他所寄来之《四世同堂》(前页front matter)清样六页(作者其他作品目录,《骆驼祥子》《离婚》;标以英文书名The Yellow Storm和中文书名“风吹草动”的扉页;版权页;目录;和主要人物表,两页);浦爱德一九五〇年三月十九日致具体负责删节译稿的编辑格林·戈斯林论译稿信;浦爱德一九五一年四月十六日和五月二日关于购书事宜的两封信,并哈考特公司《四世同堂》三份版税清单;和夏志清来信一页。

(三)笔记

老舍手写主要人物表(两页),及人物介绍(两页);老舍谈中国人名习俗的手稿(三页);老舍手绘小羊圈地形草图(一页);小羊圈地形图刻印样(一页);老舍手绘“清水脊”和“花墙子”门楼图(一页);老舍手稿(第十章后冠晓荷告密钱孟石的故事梗概,两页);有手写批注的植物名词解释(上列“槐树”,“赤包”,“茴香”,“茵陈”与“茵陈蒿子”,“蒿子”,“府绸”,和“鲶”等词,一页);浦氏翻译笔记(一页);诗行“可怜无定河边骨,犹是深闺梦里人”英汉翻译对照(一页)。

(四)卡片

卡片上的内容,应是浦爱德用打字机,从不同的书报资料上引录的,其中包括:老舍战时大事记(一张);老舍著作及其英译简介(一张);丁易的老舍评论片段(引自北京外文出版社一九五九年英译版《中国现代文学史略》,六张);《四世同堂》中富善先生营救瑞宣后段落英译稿(两张);白芝论老舍《老舍:在他的幽默里的幽默家》摘要(引自《中国季刊》一九六一年十月至十二月号,九张);夏志清的老舍评论摘要(引自《中国现代小说史》,三张);赛珍珠《四世同堂》评论摘要(一张);以及标以“(《离婚》)理想:张大哥”、“理想:老李的爱情”、“中国人遇到马克思主义者:老舍”、“小说:鲁迅”和“小说的未来在过去?”(引自纽约时报杂志格莱迪斯·施密特文章)等题目的文摘(七张)。

(五)零稿

时间为一九四五年八月的《骆驼祥子》无署名书评稿(四页);一九四八年十一月二十七日的纽约先驱论坛报约翰·K·哈钦斯《离婚》书评剪报(一页);赛珍珠的《四世同堂》书评底稿(两页);题为“艺术教育”的无名文稿(八页)。

《饥荒》的译稿

众所周知,《饥荒》的创作,和《四世同堂》全书的翻译,大致情况是这样的:

一九四六年十二月,浦爱德由中国回到纽约,即从次年二月前后开始,同老舍合译前两部,当时《饥荒》写作也刚开始。一九四七年十二月,《惶惑》前十章译稿完成,受到老舍最早的代理人亨丽埃特·赫兹批评,但得到赛珍珠肯定。一九四八年七月,《惶惑》和《偷生》译稿完成,交给新的代理人劳埃德审阅。随后,老舍在创作《饥荒》的同时,也陆续把写好的文稿,交给浦爱德翻译。一九四九年二月,老舍写完《饥荒》,于二十六日致信楼适夷说:“《四世同堂》已草完,正在译。这就是为什么还未回国的原因。”八月,《饥荒》余下部分翻译完成后,于二十五日交到劳埃德手上。此时,距离老舍十月十三日从旧金山启程归国,时间只有一个半月左右。

《饥荒》完成六十余年来,从无机会完整发表。虽然该书所谓“后十三段”,一九八〇年经马小弥根据哈考特版本“复译”成中文,但内容与浦爱德原稿不同,也与原作本身相差甚远。可是,哈佛《四世同堂》英译稿,尤其是《饥荒》的译稿,究竟是不是全稿?如果不全,缺了什么?还有,同原译稿相比,哈考特版又有哪些删改?

这些问题的回答,也许可以根据原译稿,从篇幅、篇名、结构、情节和人名等方面入手,逐一进行分析。

第一,篇幅

《饥荒》译稿,共三十六章,各章篇幅不一,短者仅七页,长者多达十八页,共计二百三十六页。后半部第二十一至三十六章,回译为中文,加上之前已发表的二十章,可知全书字数为二十一二万字。

这是老舍原作的全部吗?

应该不是,尽管它比哈考特版第三部分(二十七章)要多出九章。但相比原作,又可以推测老舍和浦爱德合作译稿,所删只是枝节,或者意义略轻的片段,结构起码没有改变,否则就不会是三十六章,比老舍一九四五年预定的三十三章还多。关于翻译的删节,浦爱德晚年曾有回忆:

“老舍知道,美国人不喜欢篇幅太大的长篇小说,所以我们一起工作时候,他对原书作了较大的删节。不幸,出版社删得更多,一个完整的人物被删去——虽非主要人物,却是我最喜爱的人物之一,就是那个照应坟地的种地人。”

(一九七八年十月二十日致戴乃迭信)

从表面上看,同一九四六年版《四世同堂》前两部,和一九五〇年连载的《饥荒》前半部相比,英译稿明显的区别之一就是每章都多出一个标题。同哈考特版相比,很容易就能发现,该英文本第三部分的“后十三章”,系由这十六章压缩和删节而来。而且,译稿中的标题都被删去,一些人名也有改动。这些大大小小的变动,哪些是老舍的主意,哪些是他和浦爱德共同的决定,哪些又是哈考特定稿编辑戈斯林的主张,则已是另外的话题了。

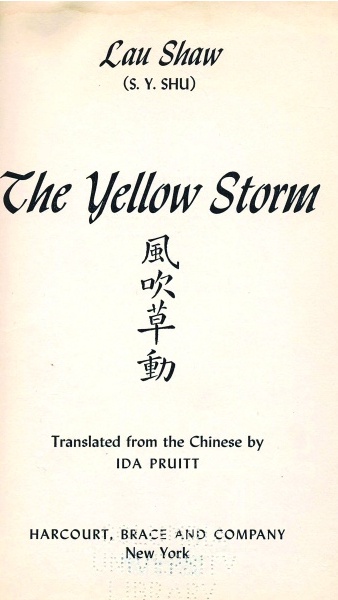

《四世同堂》英文初版扉页。

(上接34版)

第二,删节

译稿交出之后,会遭到怎样的删改,是老舍和浦爱德都牵挂的问题。她告诉劳埃德说,老舍回国前曾委托她负责联络,确保得到较好的出版品质。她也致信戈斯林,说:“我是想请教一下,你是依据什么办法来进行删节的……”(一九五〇年三月十九日信)

对方似乎没有理睬她的询问。

在另外一封写于一九五〇年七月十二日的信里,她也对劳埃德说,因为始终没见过删定样,她希望出书之前,能够看一看。

不过,她要到第二年看见样书,才知道译稿的删改情况。

就《饥荒》而言,除去每章都有相当删节外,最主要的变动,是在后面的十六章。

首先,编辑将第二十三章“东阳病了”压缩后,同第二十四章“冰化了”并为一章。具体删去的内容,主要是瑞宣初到学校,原以为学生中会有特务,不敢敞开心胸和其他师生交流,后来逐渐认识到北平人,不全是“半死不活,做事只是为混饭吃”,他们比他“更关心世界问题”,比他“懂得多,知道怎么在可能的限度里尽责”;同时,“这使他为自己感觉到可耻,让他添了更多勇气”。

其次,拿掉了第二十七章。这个取名“瑞宣找到自己和工作”的一章,由两个故事构成:其一是瑞宣经过李四大爷之死后,意识到自己的使命,不愿再像野求那样苟且偷生,加强了自己的抗日宣传:“战争就是这样。咱们无论是八十岁的老人,还是脆弱的女孩子,都必须挺起胸膛”;日本人为了解“新的中国人的思想”,开始邀请日本名作家,翻译“代替中国说话的活的文学”的中国新小说和剧本,希望借助中国现代文学“想

出加快征服中国的新办法”。

最后,将第三十六章删去。这一章名为“钱先生的悔过书”,其实是一篇“檄文”。钱在其中对日本人发动战争进行了反思——为什么这样一个民族,一个礼貌与规矩的民族,忽然变成动物,甚至连禽兽都不如了呢?……你们出了什么问题——穿上军装后,似乎出了问题,或者由于别的原因,由人变成禽兽;也讨论了中日两国五十年来的国家、社会和民族个性的发展变化,他个人的遭遇和思想转变以及他对世界未来的期望,和对两国关系的展望。

当然,除了对背景、环境和人物心理等方面描写所作较大删节,编辑也从后面几章删去了瑞宣、瑞全、刘棚匠太太、金三爷和小善等人物的部分故事,尽管它们其实并非无足轻重。比如,和瑞全一样,刘棚匠逃出北平后,命运究竟如何,始终受到钱先生、瑞宣和其他小羊圈的邻居们的惦记,多次成为他们的日常话题。然而,哈考特版却删去了译稿第三十三章中,刘太太在胜利日回到小羊圈,所碰到的悲欣交集场面,让人物故事的完整性受到严重伤害,大大削弱作品的感人力量。

按照老舍设想,《饥荒》的状态,应非译稿所展现的三十六章,而是三十三章。其实也不妨设想:在写作过程中,作者没曾意识,篇幅写到后来,会超出了原先的计划。他会不会有过等回到北京,再作相应调整的打算?可能性不是没有——因为老舍回国后,首次接受采访,记者子冈就注意到,他仍在完善作品。她说:

“他在美国医院里抽了脊髓,住了很久医院,病仍没好。记者去看他时,他正在旅邸里誊写《四世同堂》,那张书桌实在是一架带镜子的梳妆台,镜子里老舍先生的面庞却是比四年前圆胖了,只是步履维艰,他有时拄了手杖上街蹓跶。”

(一九五〇年一月四日《进步日报》)

或者可以说,老舍离美之前,再对文稿大动干戈,已无充裕时间。所以,干脆决定先把原稿译出,因为他能够料想到,哈考特编辑收稿后,还会再作删改。

手稿

老舍纽约故居。

(上接35版)

第三,人名

从前列十六章的标题,就能看出小说人名,在译稿中出现变化,——招弟变做“美弟”,金三变做“王三”。

这又是怎么回事?

档案中有老舍两份手稿。一是老舍手写人名列表,另一份是老舍对传统中国起名方法的介绍文字,详尽解释了“乳名”、“学名”和“表字”等名称的渊源。此外,还有一份注有手写汉字对应,附加批改笔迹(无法判断出自谁的手笔)的打印件“植物名词术语”。从这些附属材料中,能发现老舍最初将小顺儿自译为“Little Prosperous”。这大概是顾及到“顺”与“风调雨顺,五谷丰登”的联系,所以他有“Prosperous”(富裕,繁荣)之词的选择。但是,不知道为什么,到了浦译之中,却改为“Little Precious”(小宝儿)。

与之近似,“大赤包”在那页“植物名词术语”上,排在第二位:

Ta Chih Pao 赤包 A small melon growing on a vine, turns red and has black seeds。

或许是议定译名时候,觉得对于不熟悉中国产物的美国读者,“赤包”(“一种结在藤蔓上的小瓜,成熟后变红,有黑籽”)的直译实在太难理解,因此老舍建议改做“大红南瓜”(他自列的人名表上,“大赤包”译作“Big Red Pumpkin”)。到了浦译稿,“大红南瓜”却又变成了“大红椒”。同样,“桐芳”(老舍自译“Tung Flower”)也意外化做“桃花”。

第四,书名

在哈考特清样扉页上,作者英文名字印在最上面,排作Lau Shaw(S.Y. SHU), 其下是横排的英文书名THE YELLOW STORM,中文书名“风吹草动”从上到下,竖排于页面中间,再往下是分做两行的:“由浦爱德译自中文”,最底下是“哈考特-布瑞斯公司 纽约”,排成两行。这里,最令人感到奇诡和难解的,是出处未明的中文书名。

从1949年9月12日老舍致劳埃德的信中,可以知道THE YELLOW STORM 的译名,是他和浦爱德在她弟弟家度假时,于林中散步途中,他自己即兴想出来的。后来,此名遭到浦爱德的一再反对。她征求许多朋友的意见,觉得yellow一词在英语中有太多不好的意涵,认为原名直译“FOUR GENERATIONS IN ONE HOUSE”,胜过易致歧义的老舍译名,——老舍另一译者乔志高,就以为THE YELLOW STORM同《惶惑》的谐音相关,并在他的回忆中译为《黄祸》(《我与老舍》)。不过,劳埃德在一封回信里告诉她,出版方对老舍提议并不排斥,他们也想不出更好的书名,甚至以为THE YELLOW STORM更能吸引读者。

清样中的目录,接排在扉页之后,非常简洁,显示哈考特版《四世同堂》,由中文的三部多卷本变成了单卷本。原作的第一部、第二部和第三部,在英文版中变做“第一部分(PART I)”,“第二部分(PART II)”和“第三部分(PART III)”;《惶惑》,《偷生》和《饥荒》的名称,也相应换成“小羊圈(The Little Sheep Fold)”,“伴虎(In the Company of the Tiger)”,和“没有报应(There is No Retribution)”。

以小说内容为据的意译之名,已无法知道何人所取,但能看出来目的是为了方便英文读者。特别是“伴虎”一题,明显源自原作中高亦陀的两段话,即“李空山和祁瑞丰都丢了官,这虽然是他们自己的过错,可是多少也有点‘伴君如伴虎’的意味在内。日本人小气,不容易伺候”,和“伴君如伴虎啊!人家一翻脸,功臣也保不住脑袋!”(《偷生》第十九章)

《饥荒》的回译

回译,“不完全是翻译”,因为它“就是例如原来中文,给人译成英文,现在要把英文还原”(思果《翻译研究》)。它是一个曲折而繁难的“翻译还原”,或者说,是一个“文本复原”的尝试,是要用从英文译回的中文稿作基础,辅以相应的修正,恢复原著的本来面貌。若单图简单、省事,把原著晾在一边,只求对原译负责,那么照英文译出,即告万事大吉。问题是,依此而来的译文,是老舍的吗?

是,也不是。

说是,是因为英译稿的完成,从头至尾,老舍都在场。他是原著者,更是合译者。他参与、认可,且同意将英译成稿交出,由编辑另行删汰。在一些通信里,浦爱德说过,译稿的变动,老舍自己的主张而外,都是两人议定的结果。所以,以英译为据的文稿一出来,原著的叙事结构,思想内容和人物命运结局,即毕露无遗。这些无疑都是老舍的创造。

说不是,则是从风格上说,译者和老舍并不契合,译稿无法等同原著。老舍是语言运用的艺术家,是“一个渐渐的自觉的艺术家的小说家”(借李健吾论沈从文句),他要求自己“在用语言表达思想感情的时候,不忘了语言的简练、明确、生动,也不忘了语言的节奏,声音等等方面”。相对而言,译者不是“全面语言的运用者”,即令有心像老舍那样,追求“文字之美”,也恐怕心有余而力不足。别的权且不说,单就照顾“文字的律动音节”来说,就简直无法企及。不能不承认,这是一个天然的缺憾。

不用说,译稿不全面修正,和原著就有距离,也谈不上成功。所以,设尽方法缩小,甚至消除两者间的距离,在求“神似”的同时,也求“形似”,成为还原的理想。而实现这个理想,无非自设悬鹄,用“出于一种学究的或儿气的志愿”,细致体会《四世同堂》的语言风格,也参考作者其他早期作品,整理出老舍的字汇和词汇表,拿它作为用字选字的典范,同时以老舍的语言运用“条规”为原则,对译文的字词和句子作相应调换。唯其如此,才能在由释读、翻译和修正构成的还原上,也以“一言一词皆有根据”相要求,回到上世纪四十年代的老舍,而不是上世纪五十年代以后文风发生明显变化的老舍。

赵武平 (未完,待续)

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号