历史上的通州在北京、天津及冀东的大部分地区,名字是响当当的,在行政、文化、物流商贸等诸多方面有着很大的影响力,有着“一京二卫三通州”的美誉。

通州自西汉初开始建立县治,史称路县,东汉建武二年(26年)改为潞县。金天德三年(1151年)金朝统治者完颜亮认识到潞县的漕运地位,将其由县治升格为州治,并取“漕运通济”之意,取名“通州”,清雍正六年(1728年)通州被定为散州,民国三年(1914年)散州更名“通县”,其城镇的区域称通州。历史上的通州因漕运而闻名,一度成为南方人员及物资进京的最重要中转地,经贸的发达带来了文化的兴盛,与京城咫尺之遥的通州成为华北平原上一个重要的文兴之地,今天品读版将从文化教育的角度为读者解读未来的北京城市副中心通州。

1通州学宫及通州贡院

历史上通州学宫及通州贡院闻名京畿。学宫,又称文庙或孔庙。通州学宫位于城内大成街北侧,由通州知州赵居礼主持修建于元代大德二年(1298年),比北京的国子监还早4年。学宫的建筑规制齐全完整,坐北朝南,左侧最大的建筑部分是孔庙,其建筑组成是大成殿、崇圣殿、圣训亭、东庑(供奉先贤周敦颐、程顥等41人牌位,先儒欧阳修、司马光等34人牌位)、西庑(供奉先贤公冶长、程颐等38人牌位,先儒诸葛亮、韩愈、董仲舒、王守仁等34人牌位)、名宦祠(摆有通州的一些有名望官员的牌位)、乡贤祠(摆有通州有名望的文人贤士牌位)以及如日中天牌坊、忠义祠、节孝祠等建筑。

据研究北京地区早期教育的专家俞启定认定:通州学宫(文庙)的藏书、礼器、乐器最为完备,且记录最为详尽,其学宫的办学规模及规制在明清时期的京畿地区是首屈一指的。日伪时期的1935年,汉奸殷汝耕将学宫的众多建筑当做其“政府”及下属机构所在地。1958年,北京花丝镶嵌厂迁至此,学宫大部分建筑被拆除,只遗留大成殿和泮池,现在孔庙大部分建筑已恢复,当地人一般把它称做通州文庙。

通州的贡院也非常有名, 史料记载通州贡院建于明万历年间(1573年至1619年),位于城内的贡院胡同北侧,占地7331平方米,共有房屋72间,其中供考试用的房屋42间,其余为供办公用的房屋。

明清的科举考试分为三个等级:一级为京城的会试和皇宫的殿试;二级为省级的乡试;三级为州、府、县的院试、府试、县试。通州贡院考试定为三级,但通州为京畿重地,且通州的教育、科举发达,考试级别较其他地区高一个档次。清代设立顺天府四路厅署,东路厅(通州、三河、武清、宝坻、蓟州、香河、宁河)、西路厅(大兴、宛平、涿州、良乡、房山)、南路厅(霸州、保定、东安、文安、固安、永清、大城)、北路厅(昌平、顺义、密云、怀柔、平谷)下辖24个州、县及遵化、丰润、玉田的院试、府试都在通州贡院进行,所以当时通州的贡院考试规模比较大。每到贡院考试时期,通州城东北及城北的住房多被租赁一空,与考试相关的餐饮、日用品、文化用品等行业生意十分兴隆,这些促进了通州的繁荣。

光绪二十六年(1900年)通州贡院遭遇火灾被毁而夷为平地,又值当年签订的《辛丑条约》,规定义和团活动的地区停止科考5年,所以通州的科考改在京东遵化州进行。后来清政府废除科举考试,所以通州贡院一直未能恢复。光绪二十九年(1903年),通州官立小学(今贡院小学)在贡院遗址上创建,原贡院的空地被辟为官立小学的操场。

2近代传教士通州办学

史载元代通州就有书院建立,明代北京地区建有八家书院,有四家位于通州。清同治六年(1867年),美国教会开始在通州建立教会学校,之后演变成华北协和大学、潞河中学,再加上另一所教会学校富育女中,通州的教育在清末及民国时期达到顶峰,名声誉满华北。

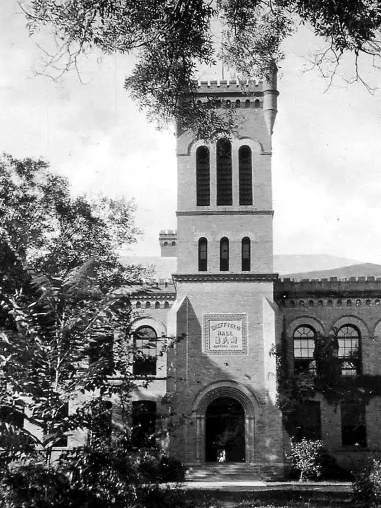

1867年美国基督教公理会姜戴德牧师在通州城内的公理会胡同(鱼市胡同)创建“潞河男塾”,这是北京地区最早建立的教会学校之一,学校的生源大都由在直隶(含京、津)、山东和山西的教会推荐选送。1869年,美国公理会选聘谢卫楼(又称谢子荣)博士任校长,学校更名为“潞河书院”,1885年,学校开始设立中学班,1889年设立大学班,成为一所高等学府。1893年学校在通州新城南门外以西置地,依次建设了正规的教学楼、图书馆、体育场、师生宿舍,办学规模也相应扩大,课程设置除了文、理、神、艺外,还把足球、篮球、网球、田径等引入进来,这是现代竞技体育在北京地区最早出现。1895年,学校正式落成。

光绪二十六年(1900年),潞河书院在义和团运动中被殃及,所有建筑被全部烧毁,其中图书馆的藏书被焚毁,甚为可惜!学校师生被迫前往北京赵公府躲避,并在那里举行了毕业典礼。之后学校由美国华北基督教公理会、长老会和英国伦敦会联合利用庚子赔款和自筹款项在原址重建,学校教师博雅格博士又捐出其夫人家族遗产在学校以西置地50亩,使学校的规模较前期更为扩大,1903年学校重建完成,并更名为“协和书院”(又称协和大学堂)。1911年,正式更名“华北协和大学”,认命高厚德博士为校长,由于学校的规模大、设施好,一度成为华北地区一流的高等学府。

1919年,美国基督教长老会联合另外几家教会,将华北协和大学、北京汇文大学及华北协和女子大学合并组建燕京大学,聘任美国长老会司徒雷登教士为校长,原华北协和大学校长高厚德任代校务长。考虑到在通州的华北协和大学离早期的义和团势力较近,且位于通州城外,所以燕京大学暂时利用汇文大学校址,即京城崇文门内的盔甲胡同(今北京火车站的位置),但由于该地的各种设施及场地比较简陋,所以通州的华北协和大学只有零星的师生来到新址办公、授课及学习。

1920年,司徒雷登校长经多方筹款后开始在海淀黄庄置地600余亩,建设燕京大学新校区,三校师生也陆续迁入新址。1925年,仿照通州的标志性建筑燃灯塔建造的校园内最高建筑物水塔落成,建筑的所有款项是由燕京大学哲学系主任博晨光博士的叔父捐助,老人的音译为博雅,为纪念此事,水塔被命名为“博雅塔”,这座建筑也成为如今北京大学校园的标志性建筑。

自从华北协和大学从通州迁走以后,其中斋部留在原址继续办学,原大学的所有设施全部留给中斋部使用,由美国田和瑞博士任校长,并更名为“基督教潞河中学”,由于学校与燕京大学的渊源,学生毕业后可以优先到燕京大学就读,另外齐鲁大学和海外大学也是学生的继续深造之地。

民国十五年(1926年),哈佛大学毕业的陈昌佑博士任校长,陈昌佑上任后,学校把“基督教”三字去除,得名“潞河中学”至今。潞河中学延续了以往优秀的办学传统,并树立以“人格教育”、“三育齐备”为主的办学模式,即德、智、体全面发展,学习要为职业服务。学校并不拘泥于书本知识的传授,在体育、文艺、社会实践上更是投入巨大,使得学校的各个学科在当时的北平及华北都有较大的声誉,全国各地(除西藏)和海外的莘莘学子都慕名到潞河中学就读。1942年日伪政府强行管理潞河中学,陈昌佑率领大批师生辗转西安,并在西安创办圣潞中学(今西安市第四中学),校务主任靳铁山率另外两名主任及十余名教师到安徽涡北中学(今亳州一中)教学,1946年师生又陆续回到通州,也有一些教师留在当地,为当地的教育做出了巨大的贡献。

民国时期是潞河中学的黄金时期,其影响力波及华北、全国及海外,至今在天津、太原、西安、台湾及海外都有潞河中学的校友会。潞河著名校友有:国家院士黄昆、曹天钦、宋书和、秦馨菱、侯仁之,航天材料科学家颜鸣皋,外科医学专家同仁医院院长戴士铭、口腔外科带头人王翰章,作家刘绍棠、红学家李希凡,西部歌王王洛宾,联合国大使李鹿野,北京人艺副院长夏淳、刁光覃,电影演员梅憙、李仁堂,戏剧小品作家演员李文启,书画家张源、新闻摄影家张广基等。

通州还有一所著名的教会女校富育女学校,建于光绪六年(1880年)前后,由美国基督教公理会传教士富善的夫人幕柯创办,初名“安士学道院”,专门对通州的妇女进行传经布道。1903年改为专门招收女童的“童蒙馆”,定为部分寄宿的七年制小学。1905年富善夫妇被基督教公理会派往北京工作,学校由美国牧师宾双士、雷恩德、中国人李子淑接管,学校也被正式命名为“富育女学校(Goodrich Girl School)”。民国十二年(1923年)学校设初中部,1927年崔岫庵成为第一个担任校长的中国人。1944年学校被并入城东的河北省立通县女子师范学校,原校址改为“河北省农业专科学校”。1946年富育女中复校,陈昌佑任代校长。1949年后又依次命名为河北省立通县女子初级中学、北京市通州区女子中学、通县二中,现为通州区第二中学。知名校友有:中国妇女的杰出代表李德全、中国妇幼卫生事业创始人杨崇瑞等。

在通州还存在过两所由美国基督教卫理会创建的学校,学校位于潞河中学和富育女中之间,也就是今天北京护士学校的位置,这两所学校分别是华美学校和仁光高级护校。华美学校创建于1889年,其在校的学生是由在华美国人员的子弟组成的,1949年后学校停办。

仁光高级护校创建于1905年,是一所为医院培养护士的职业学校,1949年由政府接管,1953年改为北京市立第二护校,并把华美学校的所有建筑设施合并在一起,1981年学校更名为北京市护士学校。

3潞河书院是中国近代竞技体育发源地

清同治六年(1867年),美国教会在通州建立了教会学校潞河男塾(即后来陆续更名的潞河书院、协和书院、华北协和大学、潞河中学),学校教学模式完全以美国学校为标准,西方一些竞技体育项目如足球、篮球、网球、棒球及田径作为学校的体育课程被广泛开展起来,这在北京地区是最早出现的。学校非常重视体育,加之其师资力量雄厚,自光绪十九年(1893年)就成立了协和书院足球、网球、棒球、田径等队伍,并参加了一些国内、校际的比赛。

光绪三十一年(1905年),协和书院与汇文书院举行的运动会为北京最早的校际间运动会。1906年,协和书院足球队与英国海军足球队在天安门前的比赛为中国第一场国际体育比赛。民国十五年(1926年)陈昌佑任潞河中学第一任华人校长,学校的体育运动得到进一步的发展。潞河中学的体育成绩在全国的同级别学校中是佼佼者,声誉传遍全国,潞河从此也养成了重视体育的传统,这种传统也使潞河的每名学生都有一个良好的体质。据西部歌王王洛宾回忆,自己小时候体弱多病,父母为了让他日后有一个好身体,便把他送到潞河中学读书,通过在潞河的体育锻炼,使他的身体强健起来,从而顶受住了后来的种种磨难。优良的体育锻炼传统,使潞河走出了多位空军飞行员,如国民党的空军将军乌钺、衣复恩及后来的北京军区空军中将司令贾永生。一位毕业于潞河的中国科学院院士对学校的体育运动做了一个很好的评价:“从潞河走出去的学生,腿是不应该有病的。”

潞河书院的体育运动开创了北京地区体育运动的先河,其所属的各类球队也是当时北京地区的一流强队。清光绪二十六年(1900年)八国联军占领北京,后来各国的驻军组织了几支足球队,其中以英国海军足球队为最强,当他们得知协和书院足球队在北京十分有名,便点名要求比赛,当时的协和书院足球队队长杨国荃带领全队欣然应战,双方定于光绪三十二年(1906年)5月7日在京城天安门前的空场上进行比赛。

当天比赛时,英国球员身穿足球运动服、足球鞋,协和书院队员身着清代服装,白布裹腿,用麻绳绑住布鞋,将发辫盘系在脖子上。比赛按照现代足球规则进行,并设立裁判,有近千名京城百姓、各国驻军及使节围观,为双方呐喊助威。这事很快传到紫禁城内,据说上奏了慈禧太后,慈禧太后派部门官员前去观战,并赐予一枚定窑白瓷九龙杯作为胜者奖杯。比赛甚为激烈,最终协和书院足球队彰显实力,以2比0获胜,这场比赛也成为中国第一场国际足球赛,之后清朝官员为讨好英国,把奖杯送给英国足球队,后来英国又把奖杯还给了协和书院足球队。这座有着巨大意义的奖杯一直保留在潞河中学,遗憾的是,该奖杯在“文革”中遗失,下落不明。上世纪八十年代初拍摄的电影《京都球侠》,就是以此为背景创作。

■补白

通州繁盛的经济

通州是北方漕运中心,漕运也是它历史上持续繁荣的根本。史载,通州自秦代(公元前221年)就开始有了用北运河运输军粮的记录。元代北京为元大都,郭守敬主持修建了北京至通州的通惠河,使得通州漕运规模进一步扩大。明、清时随着北京都城的扩大和国家经济的发展,通州漕运规模达到顶峰, 另外还有大量的官船、客舫往来于通州,其运送的人员诸如出京巡视的帝王将相及钦差大臣、到京述职及离京赴任的官员、进京赶考的各地举子、前来朝奉的各国使节,还有大量的商旅人士及探亲访友的百姓,也都在通州或弃船登岸,或转舟前行。史载明景泰、天顺年间从山东济宁至通州的运粮漕船为2000只,护船漕兵就达20000人。史书描绘当时的状景是“半天下之财富,悉经此路而进”。

自金代起通州就建有三座粮仓,到了明代通州的粮仓达到了顶峰,明代宣德、正统、天顺时期,通州建有大运西、中、东、南四个粮仓,四仓可储存漕粮800余万石,可谓当时全国最大的粮仓。朝廷为此还设立了五卫护军,共计25000名兵士守卫。

自金代开始,元、明、清一直都把北京定为国都,并举全国之力打造这座都城,为了显示皇权及国威,这些建筑材料必须是最好的,于是,云南、四川、贵州、湖北的名贵木材,苏州的金砖,临清的城砖,巨大规整的青条石等,都通过漕运运抵通州,再由朝廷按需调往京城及各地,如此,通州便成为北方的建筑材料集散地,也正是由于京城众多的建筑材料是由水运来的,所以就有了一种北京是一座“漂来的北京城”的说法。

金、元、明、清四代通州国家漕运的发展,带动了民间航运贸易。政府准许来往通州的漕船可以顺带一些土产杂货,明代规定每船可以夹带10石货物,到了清代,每船夹带货物增加到180石,尽管数量增加了许多,但是也远远满足不了南北方对各地商品的需求,因此,大量的民间商船发展起来,每年都会有一两千只的商船来往于通州,大量的南方商品如:苏杭的丝绸,广东的粤绣及雕饰,湘绣,蜀锦,江西的瓷器,福建、安徽的茶叶以及各地的土特产、干鲜果品、手工艺制品等,还有南洋及海外的各种洋货,都经运河运抵通州,塞北的皮毛、革筋也通过骆驼队汇集通州。所有这些商品都在通州或批发零售或转运。据记载,通州茶商每年发往三北(东北、华北和西北)及俄罗斯的茶叶为10万箱,1892年俄罗斯商人从通州用骆驼队转运茶叶达90万箱。至今,通州城的许多地区像江米店街、粮食市街、果子巷胡同、瓷器胡同、姜厂子、盐滩及张家湾地区的上盐厂、下盐厂、木瓜厂等都是当年商品的集散地。商品贸易的发达还催生了商业会馆,江西会馆、山西布行公所、山西翼城粮商和布商组成的晋冀会馆以及由瓷器商人组成的瓷器会馆、由浙江商人组成的浙江乡同会馆等相继建立。

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号