朋友圈里18岁照片的刷屏,让我想起了十八岁时正在背诵的王国维的境界说。而王国维的18岁早已成为海宁四大才子,经历了甲午战争的惨败。

今天小编就带大家一起去清华大学艺术博物馆,回望一下他令人折服的人生高度。

独上高楼王国维诞辰140周年纪念展

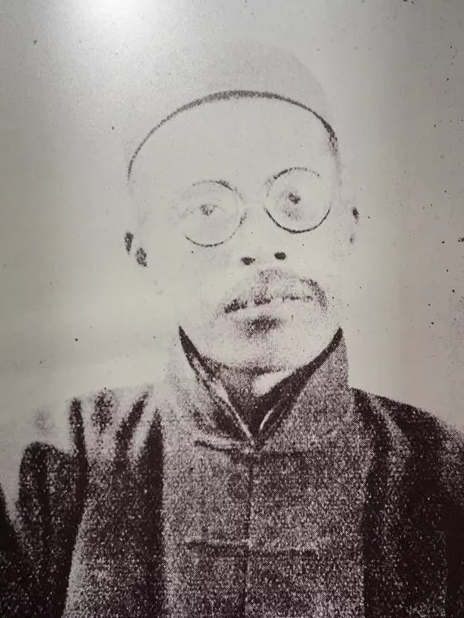

王国维(1877-1927),初名国桢,字静安,亦字伯隅,初号礼堂,晚号观堂,又号永观,浙江海宁人。

他是近现代史上举世公认的学术大师,1925-1927 年曾担任清华学校研究院国学门导师。

罗王之交

“平生壮观君知否,黑海东头望大秦。”这是王国维《咏史二十首》中的佳句,也是罗王定交的媒介。

1898 年,二十二岁的王国维来到上海,进入上海时务报馆任书记,同时入罗振玉创办的东文学社学习,罗氏因激赏《咏史》诗而与王定交。

从此二人开始了近三十年的密切交往,此后的人生便一直交织在一起——先是师生,后是共事,其后罗王两家共赴日本侨居 5 年,再后结成儿女亲家。

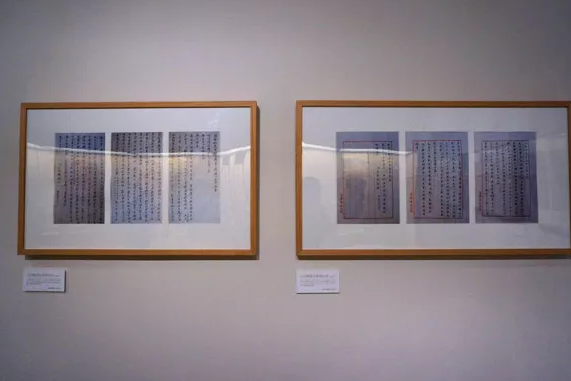

本单元主要展示了王国维之父王乃誉的日记和书法作品、王国维与罗振玉往来书札、王国维罗振玉题跋金石拓本等,以多方面反映王国维的人生。

平生交游

平生交游

王国维生前已是举世公认的学术大师,尽管他有着特立独行的行事风格,并给人以“老实得像一根火腿”(鲁迅先生评语)般的木讷和迂阔,但是因其过人的才华、开创性的治学方法和了不起的学术创见,而获得国内外学术同行的广泛尊重。

本单元主要介绍了王国维的交游圈,不仅有王国维的书法作品,也有故交好友的书法作品,国人如梁启超、沈曾植、姚茫父,国际友人如伯希和、铃木虎雄、内藤虎次郎等人。从中不难想见王国维在当时的学术影响与学术地位。

清园执教

清园执教

1925 年 2 月,王国维就清华学校研究院之聘,担任国学门导师。

同年4 月 18 日,王国维携眷属迁居清华园之西院。直至其去世,王国维人生最后的时光均工作、生活于清华园。期间,他与梁启超、陈寅恪、赵元任一道,书写了中国教育史上一段无法复制的传奇。

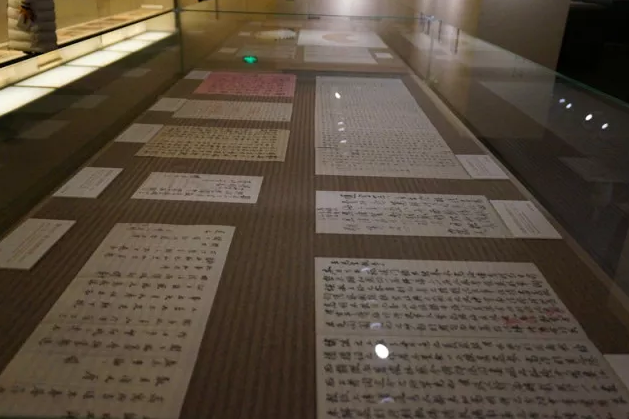

本单元主要展示了与王国维相关的国学研究院档案,以尽可能还原其当时在清华的生活轨迹。在王国维去世前,国学研究院有两届毕业生,很多均是后来的学术名家,本单元亦选取了部分国学研究院毕业之学生的手迹。

静安不朽

静安不朽1927 年 6 月 2 日,王国维于颐和园昆明湖鱼藻轩自沉,举世震惊。关于王国维自沉的原因,历来众说纷纭,特别是因罗振玉伪造“遗折”,更使其死因变得扑朔迷离,成为学界一段未决的悬案。

本单元主要介绍了王国维遗书的石印本、讣告原件、陈寅恪所拟挽联等一批珍贵文物,较大程度上还原了王国维去世后之哀荣与治丧情形。

结语:众人评说王国维

不独为中国所有,而为全世界之所有之学人。——梁启超

中国近代之世界学者 , 惟王国维及陈 ( 垣 ) 先生两人。——伯希和

中国有一部《流沙坠简》,印了将有十年了。要谈国学,那才可以算一种研究国学的书。开首有一篇长序,是王国维先生做的,要谈国学,他才可以算一个研究国学的人物。——鲁 迅

惟此独立之精神,自由之思想,历千万祀,与天壤而同久,共三光而永光。——陈寅恪

南方史学勤苦而太信古,北方史学能疑古而学问太简陋……能够融南北之长而去其短者,首推王国维与陈垣。——胡 适

王国维的业绩是新史学的开山。——郭沫若

展览提示

展览地点:清华大学艺术博物馆二层4号展厅

展览时间:2017年12月30日—2018年5月4日

观展时间:每日9:00—17:00(16:30停止入馆),周一闭馆(法定节假日除外),除夕至初十闭馆。

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号