五一假期,正是远足的好时节。北京周边的青山绿水间,保留着众多明清皇陵,它们是郊游访古的绝佳选择。对很多人来说,位于昌平区的明十三陵景区,因为地铁的开通,很容易就能到达,而再远一点的清陵,则相对陌生。

清代的陵寝主要集中在三处,其一是山海关以东即“关外”的盛京(今沈阳),包括清太祖努尔哈赤的福陵,清太宗皇太极的昭陵,以及有“祖陵”之称的永陵(努尔哈赤以上四代父祖的陵寝)。另外两处则位于北京周边,一是位于北京东部唐山市遵化的清东陵,再一处就是北京西南部保定市易县的清西陵。

清东陵和清西陵景区目前均有高速公路直达,很适宜假期自驾参观,两地都可以当天往返。

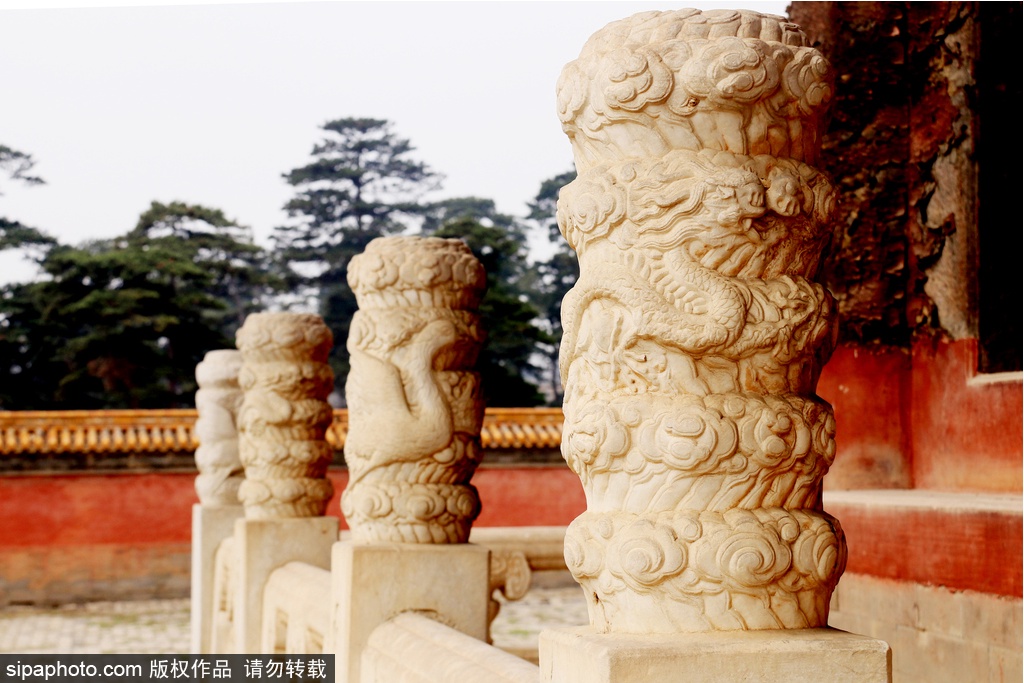

清孝陵源自明代建筑

前段时间,笔者到明清各处皇家陵寝探访时,发现陵寝主殿宇天花板上的一些彩绘图案非常有意思,特别是金莲水草的造型十分独特。这令笔者想到了民间一则俗谚:“拆毁明陵建清陵”。为何这样说呢?先从金莲水草彩绘说起。

清代顺治帝的孝陵,是清代在关内建的第一座陵寝。顺治之后的陵寝,大多数也以孝陵作为“标杆”,孝陵中的金莲水草彩绘,也被后来的大多数陵寝继承。这种彩绘的造型非常别致:方形绿色底的“盒子”中,是一个淡蓝色的圆盘图案,圆盘内是三朵含苞欲放的金莲花,花朵周边遍布淡蓝色水草。每块天花板的四角则是红、绿、蓝三色的如意状云朵。圆盘图案中心的三朵莲花,相传代表“三皇治世”之意。当然也有从道教或佛教的角度来加以阐释的。也有一种说法认为莲花和水草均属于水生植物,将其置于殿顶的天花板处,有祈祷大殿免于火灾的含义。类似的图案,可以从故宫四座城门和角楼、文渊阁、太庙大殿等建筑上见到。

有意思的是,1991年,孝陵进行了一次大修,工作人员在拆卸大殿天花板的过程中,在金莲水草图案的两处穿带(古代木工术语,位于木质器具平面内侧,对其变形起管束作用的一种横木)之间发现了一些刻字,上面写着“清馥殿”的字样。

清馥殿是哪里的建筑?为什么它的建筑材料会出现在清东陵的孝陵?这和顺治皇帝的骤然去世有关。

民间一直有顺治帝最后出家的说法,但从清史记载来看,这个说法并没有根据。顺治帝最后的死因是天花,而且还是属于意外感染。时值盛年的他也没有想到自己最后会死于这种烈性传染病。清朝初年对于天花并没有有效的预防和治疗的措施,很多人包括皇亲国戚都死于这种传染病,而顺治帝极有可能是因为董鄂妃的去世而遭受打击,身体的免疫力受到了一定的影响,并终因感染天花去世。

顺治的去世,使得刚刚立足关内的清王朝不知所措,为顺治帝营建陵寝成了当时最为重要的事情。但顺治帝生前并没有开始营建陵寝,只是选好了陵址。在短时间内筹措大量的木料着实有些困难。最终清廷决定拆除西苑一座闲置已久的道教建筑,作为陵寝建筑材料的主要来源,它就是明朝嘉靖皇帝营建的一座道观的主殿:清馥殿。

因为属于拆建,孝陵只用了一年多的时间,便修筑完成。当时,民间很多不知情的百姓便传出了孝陵是拆了明代的帝王陵营建起来的,但事实上孝陵的主要建筑材料来源于清馥殿,孝陵的神道碑楼有一部分材料也是来自于清馥殿院落的一座亭子。

不过,“拆了明陵建清陵”这件事,也有史实依据。清代乾隆年间对于明十三陵的整修过程中,便出现了将没有严重损毁的明永陵的祾恩殿,进行拆除重建的事情。这座面阔七间重檐庑殿顶的楠木大殿,拆毁之后,木料的去向成谜。毕竟修缮十三陵其余陵寝所需的木料,加起来也抵不上永陵一座大殿的木料。

昭西陵主殿来自紫禁城

康熙二十六年(1687年)十二月,辅佐过三朝君主的孝庄文皇后,以七十五岁高龄病逝于紫禁城。孝庄文皇后在病危之际,向自己的孙皇帝康熙帝提出一个请求:“太宗奉安久,不可为我轻动。况我心恋汝父子,当于孝陵近地安厝,我心始无憾。”清太宗皇太极安葬在沈阳的昭陵,孝庄认为太宗的地宫已经封闭了四十余年,按照“卑不动尊”的原则,不能因为自己的去世,轻易开启昭陵地宫,并且孝庄也从心里舍不得离自己的儿子顺治帝以及孙儿康熙帝太远。于是,康熙皇帝没有给自己的祖母营建陵寝,而是在孝陵附近、清东陵总风水墙以外修筑了一座“暂安奉殿”,意思就是暂时安放孝庄文皇后的棺椁:孝庄文皇后是顺治帝的母亲,如果在风水墙内修建规格更高的陵寝有违礼制。这种帝后分葬的形制,后来直接影响了清代第一座皇后陵寝:孝东陵的出现(顺治生母孝惠章皇后,康熙晚年为其所立)。

不过,孝庄文皇后在“暂安奉殿”一放,就是三十年,直到雍正三年(1725年),雍正帝才下旨将暂安奉殿改建为昭西陵。改建昭西陵时,添建了方城明楼以及神道碑亭等礼制性建筑,但原有的大殿则予以保留,作为昭西陵的主殿——隆恩殿来使用。这座隆恩殿和清代所有的帝后陵寝不同,采用了重檐庑殿顶的最高等级,足以显出孝庄文皇后身份和地位的尊崇。不过深究起它的历史,这座大殿还真的是从紫禁城迁建过去的。

从清代的一些档案中,可以找到昭西陵隆恩殿的历史。它的建筑材料源自于紫禁城慈宁宫东侧的一座大殿,这座大殿是康熙皇帝为孝庄文皇后修建的一处寝宫。孝庄文皇后生前把原有的寝宫慈宁宫作为佛堂,而自己则住到了慈宁宫后的附属建筑中。以孝心著称的康熙帝,不忍祖母孝庄文皇后居住的寝宫过于简陋,便给祖母在慈宁宫东侧兴建了这座华美的殿堂。

孝庄文皇后在这座新的殿堂并没有居住太久便去世了。悲痛之余,康熙帝决定将这座大殿拆除,并将材料移到清东陵,修建了暂安奉殿主体建筑,即后来的昭西陵隆恩殿。这座建筑在清东陵地区一直矗立了近300年。上世纪60年代,由于损毁严重,它被“落架保护”,即将大殿整体拆除,所有木料集中存放。遗憾的是,直到如今,这座东陵陵区内等级最高的大殿仍然没有得到复原。

康熙为孝庄文皇后建寝宫的做法,被乾隆帝继承。他在慈宁宫西侧,为自己的母亲崇庆皇太后修建了一座宫殿,这就是如今故宫里的寿康宫。

旃檀佛像历经坎坷

清代,在孝陵隆恩殿营建完毕之后,北海西侧便出现了一大块空场,这便是拆除后的清馥殿建筑群的基址。不过这块空地很快便被利用起来,康熙五年(1666年),清廷在这里修造了一座规模宏大的喇嘛庙——弘仁寺(旃檀寺)。

从《皇城宫殿衙署图》(最迟成图于康熙十八年,即1679年)中,就能看到了这座寺庙的身影,其规模非常宏大:它的正南以及东西两侧各有一座大牌楼,东侧为“广恩敷化”,西侧为“普度能仁”,南侧则是一座大影壁,影壁的对面便是寺庙的山门殿,进入山门殿左右两侧为钟鼓楼,中央则是设在一座方形水池上的三座桥梁,水池中“绿荷出水,朱鱼吹藻”,风景极为独特。水池西侧有一喷水龙头,所喷活水是通过寺庙墙外的引水设施,从北海太液池中引来。走过石桥迎面是三开间的天王殿,天王殿后便是弘仁寺的主体院落了,轴线上有慈仁宝殿和大宝殿,两座大殿中间有覆钵式宝塔一座,两侧均有东西各三间配殿。

弘仁寺在民间也被称为旃檀寺,这与寺庙中所供奉的一尊古老的旃檀佛像有关。据元代程炬夫所撰写的《旃檀佛像记》记载,这尊佛像是古代印度憍(jiāo)赏弥国(古代印度著名城市,印度教典籍、原始佛典、两大史诗等都有关于它的记载,即今恒河和朱木拿河交界处的科萨姆)的国君优填王,命工匠雕刻而成。

优填王是一位虔诚的佛教徒,他是与释迦牟尼同时代的人,曾经亲自聆听过释迦牟尼的教诲。佛像雕刻完成后在当地供养了一千二百余年,后辗转来到了龟兹国,这尊佛像也由此开启了坎坷之旅。它先在龟兹国里供奉了68年,之后佛像先后在凉州、长安、江南、淮南等地的寺庙中供奉,最后到达开封。在开封的寺庙中供奉了176年。

1127年,金人南下攻陷开封,佛像也被移至金中都的圣安寺(位于宣武门外南横街西口,明清分别重修,今仅存天王殿、山门等建筑),后又流落到金上京会宁府的大储庆寺(在今哈尔滨),再被带回金中都皇宫内。

1215年,金中都陷落。两年后,原金皇宫火灾,佛像又被迁回圣安寺。至元十二年(1275年),佛像移至万寿山仁智殿(今北海白塔附近)。不久大圣寿万安寺(今阜成门内白塔寺)建成,佛像被供奉于万安寺后殿。明初佛像迁至庆寿寺,嘉靖时庆寿寺被毁,佛像被移到鹫峰寺(在西长安门附近,亦称卧佛寺,已毁)。康熙年间,佛像被移至弘仁寺。可惜的是,弘仁寺于庚子年被八国联军焚毁,而这尊历时千余年,游历了大半个中国,见证了历朝历代兴衰的旃檀佛像也最终下落不明。

因为当年这尊佛像名气太大,清廷高度重视,雍正帝曾下令用白檀木仿造一尊,供奉于贤良寺(原怡亲王胤祥府邸,胤祥去世前曾发愿舍府为寺),但最终这座仿制的佛像同样下落不明。值得一提的是,北宋时期,当旃檀佛像还在开封启圣禅院供奉时,日本僧人奝(diāo)然,来此瞻拜,并在台州龙兴寺仿刻一尊带回日本。如今仿刻的佛像,被供奉于日本京都的清凉寺,从它的身上,或许能窥探到原旃檀佛像的风采。 杨 征

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号