唐三彩是唐代多色釉陶的简称,堪称唐代陶瓷中的著名品种,时至今日也是威名远播,许多人为此不愿千里前来观赏。唐三彩发现于河南、陕西的唐代墓葬中,其造型繁多,釉色华丽,具有较高的艺术价值。今天小编也和大家一起来观赏唐代瓷器的风采。

【三彩花瓣式三足盘】

三彩花瓣式三足盘,唐,高6.6厘米,口径22.2厘米,足距13.3厘米。

盘口为九瓣花口式,犹如一朵盛开的莲花,底下以三足相承。盘心刻划莲花纹饰,内外壁以黄、绿、白、褐等色釉装饰。盘底及三足内侧无釉,无釉处露灰白色胎骨。

此盘以捏塑法成型,九瓣花口厚薄均匀,形状规整。釉面采用图案装饰法,令人耳目一新。

唐三彩陶器在艺术上最成功之处,在于突破了以往单色釉的局限,而运用多种釉色装饰器物,从而取得华丽动人的效果。唐三彩釉面装饰图案主要有网状、散点、彩带等。这些图案的表现手法不一,或利用釉彩的自然流动,或用毛笔沾釉汁描绘图案,或模仿唐代丝织品中的蜡染工艺等。这件花瓣式三足盘就是以模仿唐代丝织品中的蜡染工艺为装饰特色,这是唐三彩釉面装饰中最独特的一种工艺。它在制作时以蜡封住器物上欲装饰的部位,然后通体罩釉,蜡封处便不沾釉,这样就能保留原有的白色胎体,形成形状各异的图案。

【三彩胡人牵骆驼俑】

三彩胡人牵骆驼俑,唐,骆驼高70厘米,长51厘米,佣高68厘米。

俑白色陶胎,面部敷粉画彩,身施黄、绿、白三色釉。深目高鼻,胡人形像。头戴折沿尖顶帽,身穿窄袖长袍,领口外翻,内着半臂,腰后系一包袱,下着裙,足蹬长靴。双手握拳,姿势呈拉缰绳状。驼俑为双峰驼,上有毡垫,周身以黄釉作为主色调。驼首上昂,张嘴作嘶鸣状。腰身略长,四腿直立于长方形托板上。

这组唐三彩俑比例和谐,神情准确。

“胡人”是古代汉人对西北少数民族的称呼,并扩而大之,涵盖中亚、西亚等少数民族与国家。由长安通向中亚、西亚以至于阿拉伯的丝绸之路是中国对外交通、贸易的重要纽带,唐代时这条商路更加繁荣,商队络绎不绝。骆驼是商客的坐骑,也是托运物资的工具,被称为“沙漠之舟”。墓中以胡人牵驼俑作为随葬品,是对唐代现实生活的生动反映。

【三彩女立俑】

三彩女立俑,唐,高32厘米。

女立俑头发绾(wǎn音晚)至前额上部,扎系成花形。内穿襦衫,外披帛带,齐腰长裙下垂至地,鞋尖微露。釉色以绿、黄、白为主。

此俑站姿挺拔,神态端庄。

唐代的三彩釉陶是唐代陶瓷生产中的一支独放异彩的奇葩,是我国古代艺术宝库中的珍品。唐三彩虽是陶器,但与低温釉陶有所不同,其胎体用高岭土制成,釉料则用数种金属氧化物(如氧化铜、氧化铁、氧化钴)为着色剂,以氧化铅为熔剂,烧制出绿、蓝、白、赭、黄等深浅不同的颜色。它分两次烧成,先在1100℃的高温下烧出素坯,而后在素坯上施釉,再经900℃低温焙烧而成。

【三彩马】

三彩马,唐,高76.5厘米,长88厘米。

此马两耳上耸,双目圆睁,直立于托板上,表现出伫立时宁静的神态。头戴络头,身披攀胸和鞦带,上挂杏叶形饰物,马背配鞍,外包鞍袱,下衬雕花垫和障泥,尾系花结。通体施白、绿、赭三色釉。

此件唐三彩作品造型准确,比例匀称,挺拔有力的四腿刻画得尤其生动。

马在唐朝之所以受到重视,与李唐王朝本身具有游牧民族血统有关。李世民将骑马狩猎视为大丈夫三大乐事之一,让阎立本画出昭陵(唐太宗李世民陵墓)六骏样本,命工匠雕刻成石质浮雕,永远陪伴其左右。唐玄宗李隆基驯养舞马在自己生日的千秋节上应节踢踏,翩翩起舞。诗人李白吟出”五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁”之佳句。马是唐人生活不可或缺的组成部分,唐代墓葬中出土三彩马众多,反映出唐人对马的喜爱。

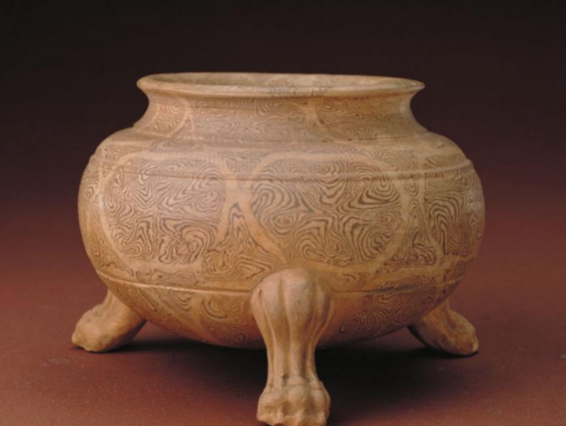

【巩义窑绞胎三足炉】

绞胎三足炉,唐,高11厘米,口径10.7厘米,足距15.8厘米。

炉口外卷,圆腹,下承以三兽足。此炉通体绞胎,即以两种颜色胎泥绞出花纹。

此炉造型端正,炉身与三足比例合理。利用绞胎的纹理将器身的纹饰搭配成不规则的团花图案,是绞胎器物中难得的佳作。

三足炉是河南巩义窑常见的器形,其造型仿自唐代的金银器,品种以唐三彩较为多见,此外还见有白釉、黑釉、蓝釉等品种。此绞胎三足炉亦应是巩义窑制品。

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号