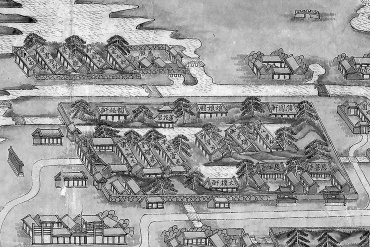

三山五园是清代北京西郊皇家园林的统称,主要包括万寿山清漪园(1888年改名颐和园)、玉泉山静明园、香山静宜园、畅春园和圆明园,清代三山五园是清朝留给北京的重要文化遗产。

三山五园不仅是清帝散志澄怀的地方,更是清帝理政的场所,清朝皇帝除重大节日以及重要的祭祀活动在紫禁城居住以外,其余很长时间都在三山五园中度过。

康熙时期的畅春园、雍正至咸丰时期的圆明园和光绪时期的颐和园,均是清帝理政的地方。

因为三山五园的重要性,这些地方自然戒备森严,即便如此,在这些皇家园林,居然也有老百姓误闯的案件发生。一旦出现这样的失误,“皇帝很生气,后果很严重”,不仅误闯者要受罚,负责管理园林的官兵也得受罚。

一起来看看,这些皇家园林里发生了哪些不寻常的故事。

乞丐衣衫不整闯进畅春园

自辽、金以来,北京西郊即为风景名胜之地,西山以东层峦叠嶂,湖泊罗列,泉水充沛,山水衬映,具有江南水乡的自然景观。因此,历代王朝皆在此地营建行宫别苑。

清朝入关后,清代皇帝受满族游猎生活习惯的影响,多在宫外寻找风景优美之处居住。康熙二十三年(1684),在清华园废址上修建了畅春园,雍正以后,清朝皇帝陆续建造了圆明园、清漪园、静宜园、静明园等,加上附属皇家园林,于是在西郊就形成了三山五园。

当然,清朝在西郊大肆修建行宫别苑,一个更重要的原因是防范汉人。清朝定都北京后,把内城的汉人统统赶到外城,内城有旗人居住并且有八旗军队驻守,拱卫皇城。这还不够,还在三山五园周边驻扎八旗军队,一边护卫皇家园林,一边和城内的八旗军队互为犄角,一旦有事,相互照应。

三山五园里戒备森严。圆明园护卫营、西山健锐营,还有蓝靛厂的火器营,称为京旗外三营。建立于雍正二年(1724)的圆明园护军营,额定的兵力达到5700人,而这些士兵都来自八旗精锐,实力可谓强大。八个旗中的六个(正白、镶白、正黄、镶黄、正红、镶红)沿圆明园北部一线驻扎,其他两旗正蓝、镶蓝分别驻扎在东面和南面。圆明园护军营还有一部分辅助兵力,叫“内务府三旗”。内务府是清朝皇室的管家机构,这三旗的士兵都是皇帝的“自家奴才”:“包衣”,因此也被称为“包衣营”。

蓝靛厂火器营,有4718名八旗兵丁。蓝靛厂东毗昆玉河,北邻颐和园,地理位置十分重要。蓝靛厂火器营与西山健锐营、圆明园护卫营互为犄角。火器营是一支对三山五园起到重要拱卫作用的军事力量。

然而,有趣的是,即便三山五园周边驻扎着八旗官兵,园内还有巡逻的士兵,如此戒备森严,但仍然有人能够闯入。有史料记载最先闯入的是一名衣衫不整的乞丐。

这事要从康熙年间说起。畅春园是康熙皇帝在北京西郊建起的第一处常年居住的离宫。康熙皇帝崇尚节俭,畅春园建造的也很朴实无华,周围的园墙也不是很高大。康熙五十二年(1713),扬州盐商程庭进京参加康熙帝六旬万寿盛典,回去后写成《停骖随笔》,其中描写畅春园“垣高不及丈”。康熙末年,朝鲜使臣洪大容游览畅春园,看到“墙高不过二尺”。不过,即便畅春园的墙不是很高,里面建造的不是很奢华,但“安保措施”肯定是非常严格,一般人等是无法进入畅春园的。而一名乞丐竟然堂而皇之地来到皇家禁地畅春园,这在当时,绝对是一件重大失误。

事情大致经过是这样:康熙五十六年(1717)六月十五日黎明,来京城乞讨的山西汾州府平遥县人马林,走到畅春园园墙外,攀树越墙而入,走到了畅春园的九经三事殿。九经三事殿为畅春园的正殿,是康熙帝驻跸畅春园时临朝礼仪之所,其地位相当于紫禁城的太和殿。

一名乞丐,是怎样来到如此重要之地的呢?如今,通过文献资料,能够了解当年大致的情况。

根据《康熙朝满文朱批奏折全译》的记载,可以还原当时的情况。步军统领大臣隆科多会同总管内务府向皇帝奏明了事情经过。当时,畅春园参将何祥舒、苑副丙额禀报:“六月十五日黎明之时,九经三事之殿养犬狂吠,养犬太监李经孝、范景星、刘金玉、邢进忠等即起,牵犬行走,犬向东角连续狂吠,观之,有一人蹲坐在东小门台上,另四人看守,李经孝即告于总管太监李凤祥。丙额我在内值班,我一同李凤祥及大太监张四娃,率苑户、太监等,捆绑进入之人,开西板门出,交付守备李凤春等情。”

这段话是说,康熙五十六年(1717)夏季六月十五日黎明,九经三事殿前的狗狂吠不已,于是养犬太监李经孝、范景星、刘金玉、邢进忠等顺着狗叫的东南方向来到东小门,看到有一人蹲坐在东小门的台阶上,旁边有四个人看管,太监李经孝便向总管太监李凤祥报告了此事。苑户和太监等,一拥而上,把翻墙而入的人捆绑起来交给了畅春园的守备李凤春。

出了如此严重的事,自然要一级一级审查。根据园内众人的陈述,最先发现情况的是步兵林朝福。他是这样讲述的: 黎明时分,外面商人开始在墙外来来往往,但他见马林何时自树攀上墙,我在交回值班签时,见一个人在西板门墙上,我便大喊“下来”,那人却越墙而入园内,我在外边呼喊,有人进入园内啦,却无人回应,只听到园内的狗叫声。大宫门士兵金顶泉听见我的喊声,便跑了过来,我差他告诉值宿班的守备,我则在人犯进入的原地守护。

兵丁金顶泉知道消息后,立即赶往档案房,禀告值夜班的“笔帖式”(清代官府中低级文书官员以及执掌部院衙门文书档案的官员)佟保,共同前往东门呼喊,过了一会儿,内值夜班的苑户(在园里工作的旗人)三达色说,总管太监李凤祥等人,已经抓获了进入畅春园内的人,送往西板门。

那么,这个乞丐是怎么进来的呢?根据步军统领大臣隆科多审讯乞丐的记载可知当时的情况。隆科多将马林的手拧起来问道:“尔如何进入,从实招来。”马林供称:“我是山西汾州府所属平遥县人,前来京城,到处乞讨,我前晚宿住石路旁,翌日晨行乞时,来到畅春园园墙根,就上树越墙而入观看。”隆科多又用力拧马林的手询问他,马林称树上有鹰,欲上而抓之。隆科多见他言语不清,看起来有些疯癫病,便交给了刑部严审。

隆科多在上奏中还说,当他看到翻墙而入的这个人时,此人上身赤裸,下半身仅穿一条破裤子,私处前用二块羊皮遮掩,身旁有小盆一个、细支杆一支,从其装备来看,是个乞丐。

鉴于畅春园警卫之事甚为重要,康熙皇帝对这件事的处罚也很严厉。步兵林朝福、金顶泉,各鞭责八十。值更的黑子、刘振,因人犯爬上围墙竟然没有发现,各鞭责一百。值宿班守备李凤春罚俸一年。畅春园参将何祥舒罚俸半年。至于马林,比照衙门将割懒筋之窃盗遣返原籍之例,将马林割懒筋,遣返原籍。

醉酒者误入清漪园

无独有偶,乾隆时期又有一个人闯进皇家园林:清漪园,即后来的颐和园。

清漪园,乾隆皇帝于1750年开工建设,1764年全部建成,它是乾隆最喜爱的园林。据历史记载,乾隆皇帝曾在《万寿山清漪园记》写道:“畅春以奉东朝,圆明以恒莅政,清漪、静明一水可通,以为敕几清暇、散志澄怀之所。”意思是说,畅春园的功能是奉养太后,圆明园是居住和理政的地方,清漪、静明两园则是理政之余、清闲之时,消闲养心之处。

清漪园作为皇家园林禁地,戒备森严,外人不得进入。由于帝后不在清漪园内居住,再出于园林景观设计上的考虑,乾隆时期的清漪园四面并未全部设防,除在文昌阁至西宫门之间筑有围墙外,其余三面开放,这也就增加了外人进入的可能性。但是,即便如此,皇家园林也不可能随便让人进出。

然而,乾隆四十五年(1780),清漪园还是发生了一起平民百姓闯入的事件,此事件还掀起一场不大不小的风波。《清宫颐和园档案》记载了这位叫做侯义公的百姓擅入清漪园的经过。

乾隆四十五年二月的一天,内务府总管上奏了审查“民人”侯义公擅自闯入清漪园乐寿堂西边一个折子。说是根据侯义公交代,他于二月十一日在阜成门外的表兄薛应的茶铺里,多喝了几杯酒,喝醉了,到了下午1点,不知不觉来到了一个庙宇的门口,就睡着了。等到醒来时已经是夜里三更天,他又糊里糊涂走了一会儿,来到一个有房屋(乐寿堂)的地方,就有人把他拿获了,这时侯义公才知道这里是禁地,他误闯禁地是因为醉酒误入。

乾隆皇帝看到折子后,认为民人侯义公的供词,难以相信。阜成门距离清漪园数十里,该犯在那里喝酒喝到下午1点,又在庙门口大睡到深更半夜,怎么随便走走就能够来到清漪园?

对于内务府上奏的结果,皇帝很生气,后果很严重,总管内务府事务大臣永瑢立马重新审讯侯义公。

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号