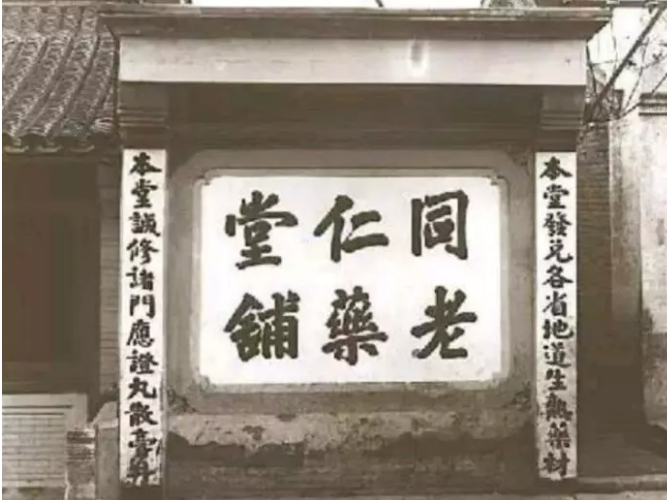

北京同仁堂始建于1669年,至今已有三百多年的历史。同仁堂从1723年开始“承办官药”,直至1911年。遵照皇家挑选药材标准、恪守皇宫秘方和制药方法,形成了同仁堂中药的特殊风格和传统知识,并发展出一套严格的质量监督制度。2006年,同仁堂中医药文化被国务院列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

芦广荣是北京同仁堂细贵药材鉴定专家。她1956年进入同仁堂工作,1959年正式拜师,师承在细料鉴别领域有名的赵振刚先生。

五官并用鉴药材

中药能治病,会救人,靠的就是药材好、药材真。而同仁堂的百年声誉,就是建立在对药材的精挑细选上,更别说像麝香、牛黄、犀角、人参这样的名贵中药材了。

性格倔强的芦广荣,凭着坚持不懈的努力,继承了师父的细料鉴别技术,并逐渐成为同仁堂名贵中药材的把关第一人。有人说她的眼睛就是“显微镜”,仅靠眼看、鼻闻、口尝就能辨别药材的好坏和产地。“过去验收没有仪器,全靠口尝、鼻闻、手摸、眼看、耳听。”芦广荣说。口尝是尝味道,要求药材入口后,将味道反应到嗓子,再由嗓子返回来,才能知道药味是否正宗。

像麝香,本身有氨味,但不呛喉,这就需要用“尝”来鉴别。芦广荣说,有些不懂行的供货商会往麝香上喷洒香水,这就需要用嗅觉来鉴别。手摸和眼看用来检验药材的长相、纹理。

耳听是另一种鉴别方法,可以鉴别药材的潮湿程度。水分不同的药材在被扔掷后落下时发出的声音是不同的,这需要耳朵有足够的灵敏度才能鉴别出来。

软磨硬泡均不入

与火眼金睛的高超鉴别能力相伴的,是芦广荣刚正不阿、说一不二的态度,这让不少药商又爱又恨。质量不过关的药材,芦广荣会当场拒绝,随后药商也会挖空心思说服她。软硬两条路

,芦广荣都见过。

“有的药商拿着刀子来威胁我们,我只当是没看见。这药材有问题,你就是拿刀子来逼我,我也不能收。后来他说要去告我们,我就跟他说,如果药检组说你这药材是真的,我自己掏腰包把你这药材买下来。”

“也有人来软的,经常有人拿些东西来,这事儿绝对不能干。如果拿了一回,他就算是把你给攥住了,以后什么都得让着他。有一阵我家孩子待业,有个药商说让我孩子去他那儿工作。我就想这怎么能行,回头他们要说了,你孩子在这儿挣我的钱,你不关照我’。这一关照可就没边儿了。”

鉴药做药讲良心

“炮制虽繁必不敢省人工,品位虽贵必不敢减物力。”秉承着同仁堂的祖训,芦广荣把精湛的细贵药材鉴别技术和一丝不苟的工作态度、光明磊落的做人原则都教授给了徒弟们。

“同仁堂是300多年的老字号,一直兴旺不衰。药材是治病救人的,这细贵药材本来在一个药丸里占的量就不大,再有点质量不过关的,这药丸就不能治病了。药丸不管事儿,谁都得怨咱们。”芦广荣说,“教技术前,要先教会他们如何做人。要讲良心,要对得起用药的人。”

秉着这样的信念,芦广荣对徒弟们的要求非常严格。每周四有固定的学习时间,让徒弟们当场验药,以考察大家的业务水平。

芦广荣从业50多年,每年经她杜绝的伪劣药材价值1000多万元。如今,她已经培养了5批共14名弟子来传承细贵药材传统鉴别方法。她的徒弟们都成为业界的顶尖高手,有的还成为了重要岗位的管理者。

非遗文化有传承

正是像芦广荣这样一代代同仁堂人的不断传承,古老的中医药文化才得以持续发扬。2006年到现在,同仁堂已有3项国家级非物质文化遗产,国家级传承人4人,保留着5大类、20多个工序、50多类传统加工炮制技艺。

创办之初,同仁堂的价值观可概括为“可以养生、可以济仁者,为医药为最”。后来流传至今的古训是“修合无人见,存心有天知”。这些理念都体现在老药工的记忆中。芦广荣作为同仁堂首批中医药文化项目国家级非遗的代表性传承人,就是一个很好的体现。

近些年来,北京同仁堂出资2000多万元,建成了同仁堂博物馆,展示中医药文化非遗技艺,还专门出台了同仁堂集团非物质文化遗产保护管理办法。同仁堂实施了金字塔人才工程,打造非遗传承格局。

图片来源:文旅北京

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号